日航123便考察 大月付近の旋回で富士山が見えるかどうかの検証

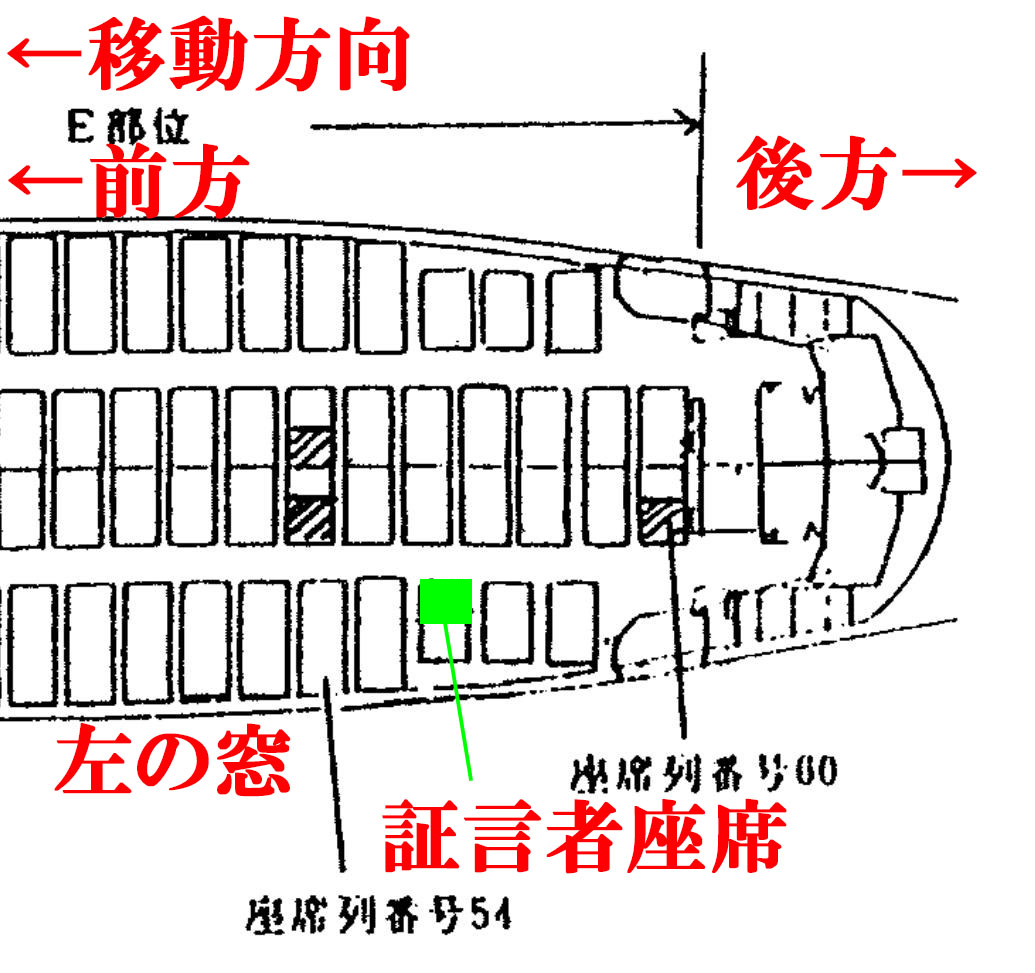

客室左の窓から富士山が見えたという証言の妥当性を検討します。

大月旋回南端付近で富士山を見たという想定として解析します。

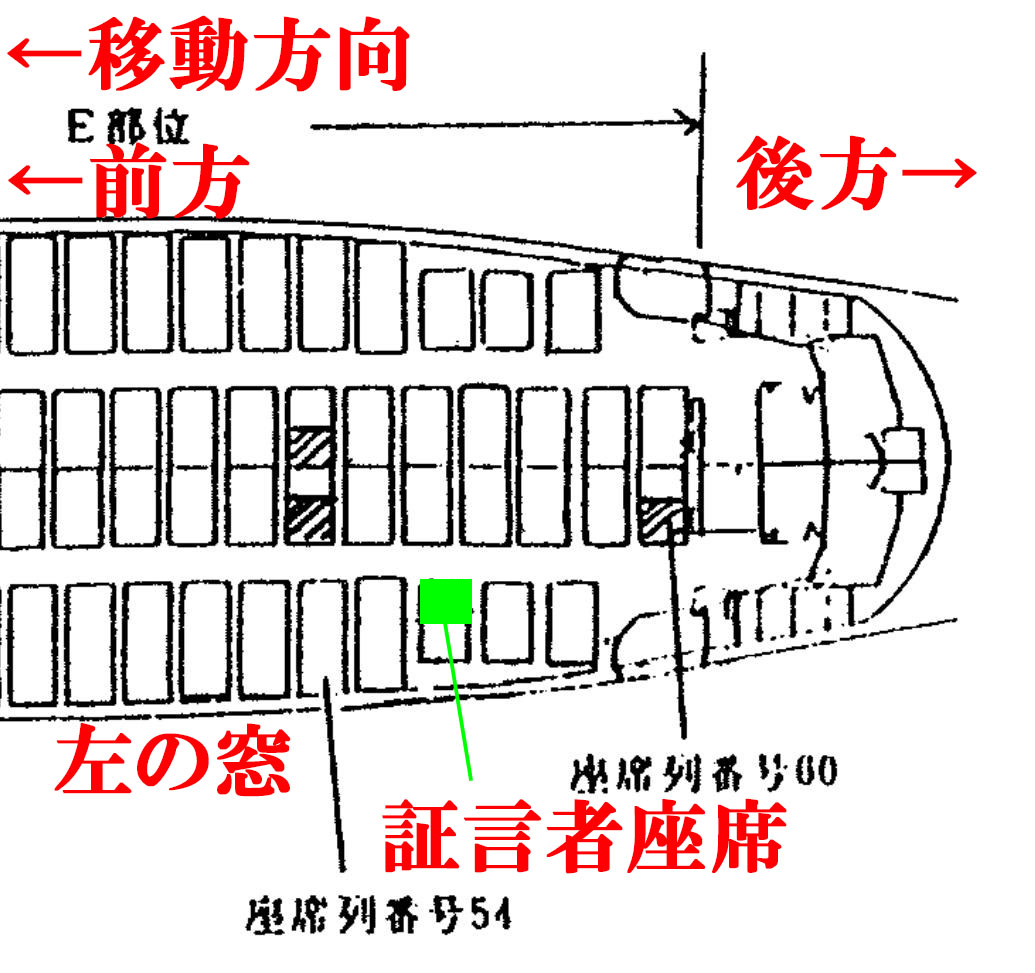

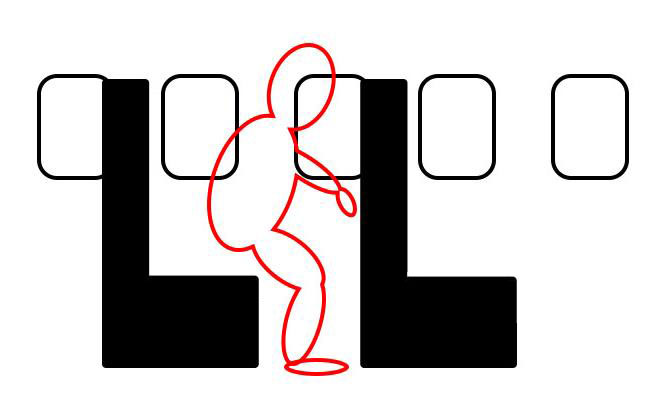

証言者の方は通路側の席でした。富士山が真横となる位置を特定します。

証言を確認します。

「左の窓の少し前方に見えた富士山は、すうっと後方に移動していきます。

富士山が窓のちょうど真横にきたとき、私は安全姿勢をとって、頭を下げた」

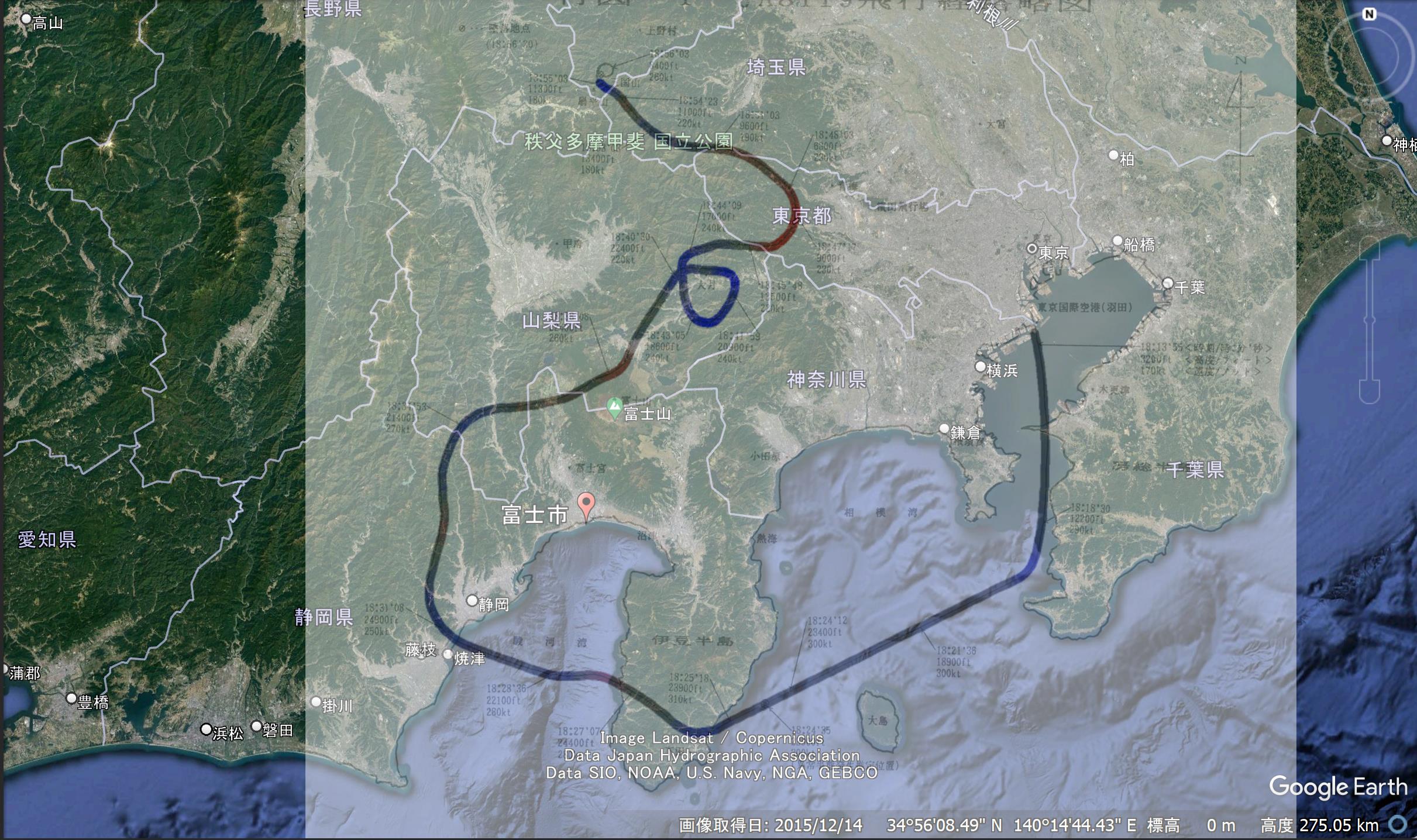

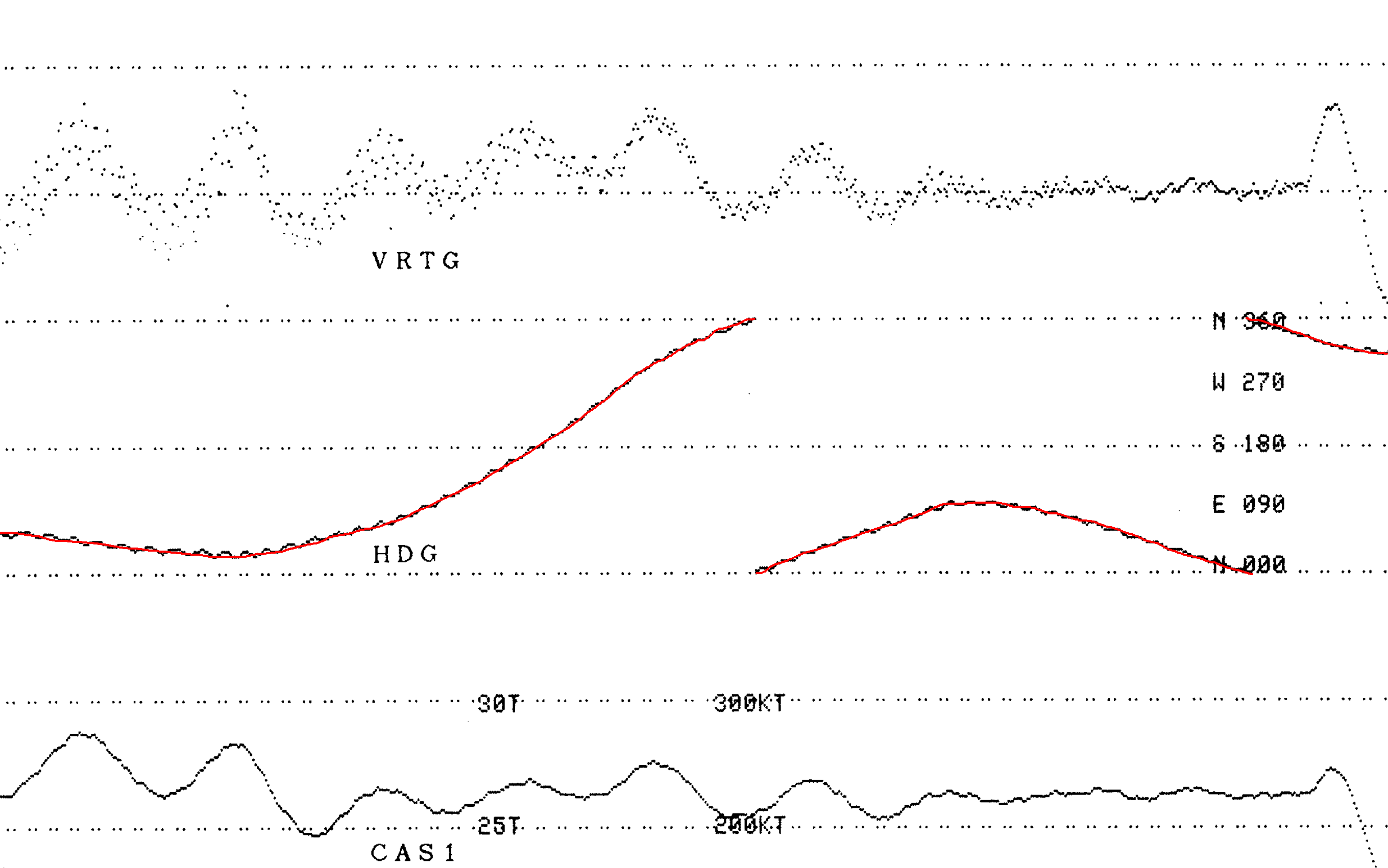

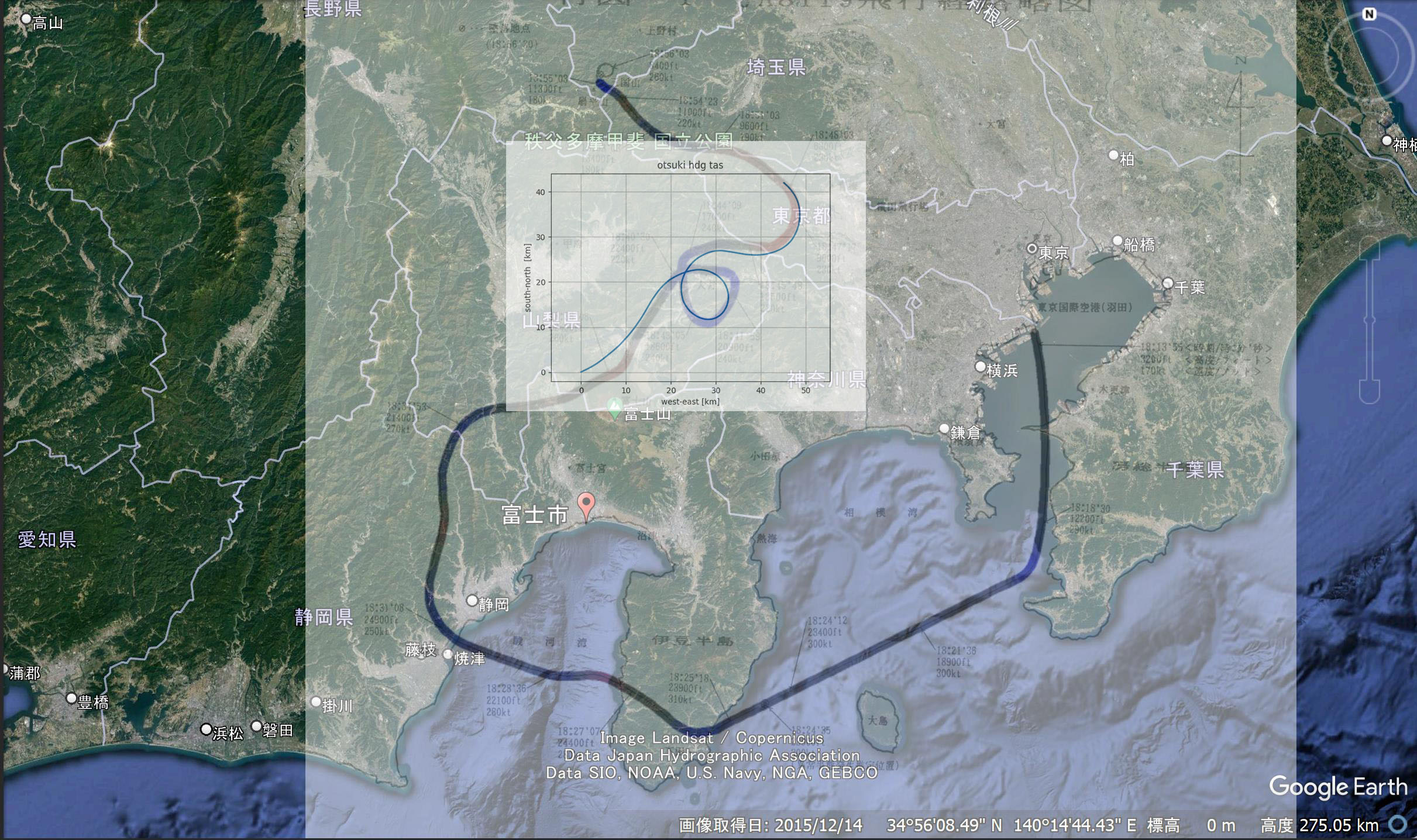

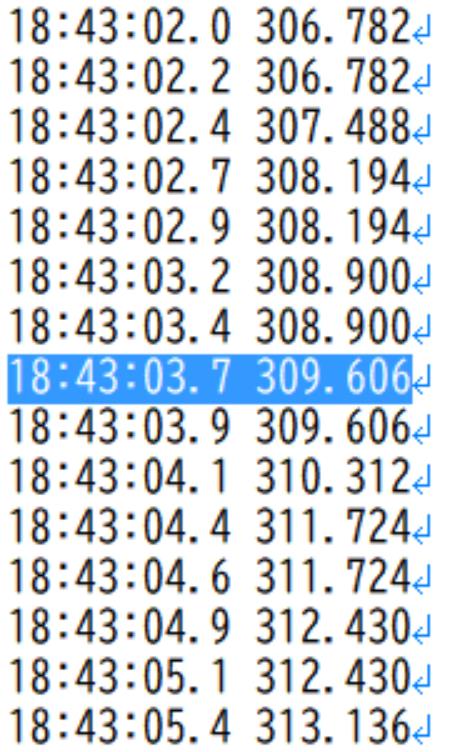

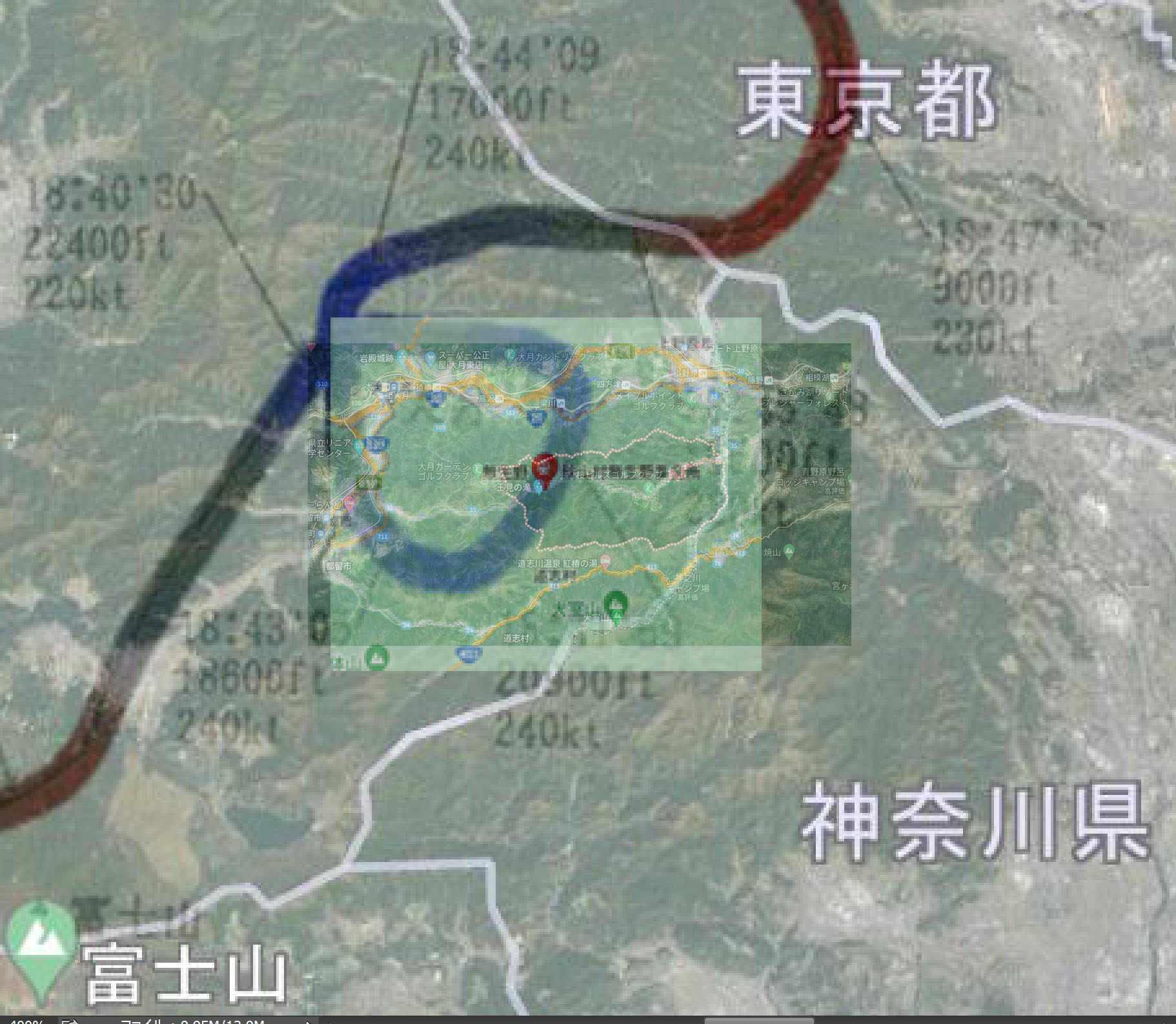

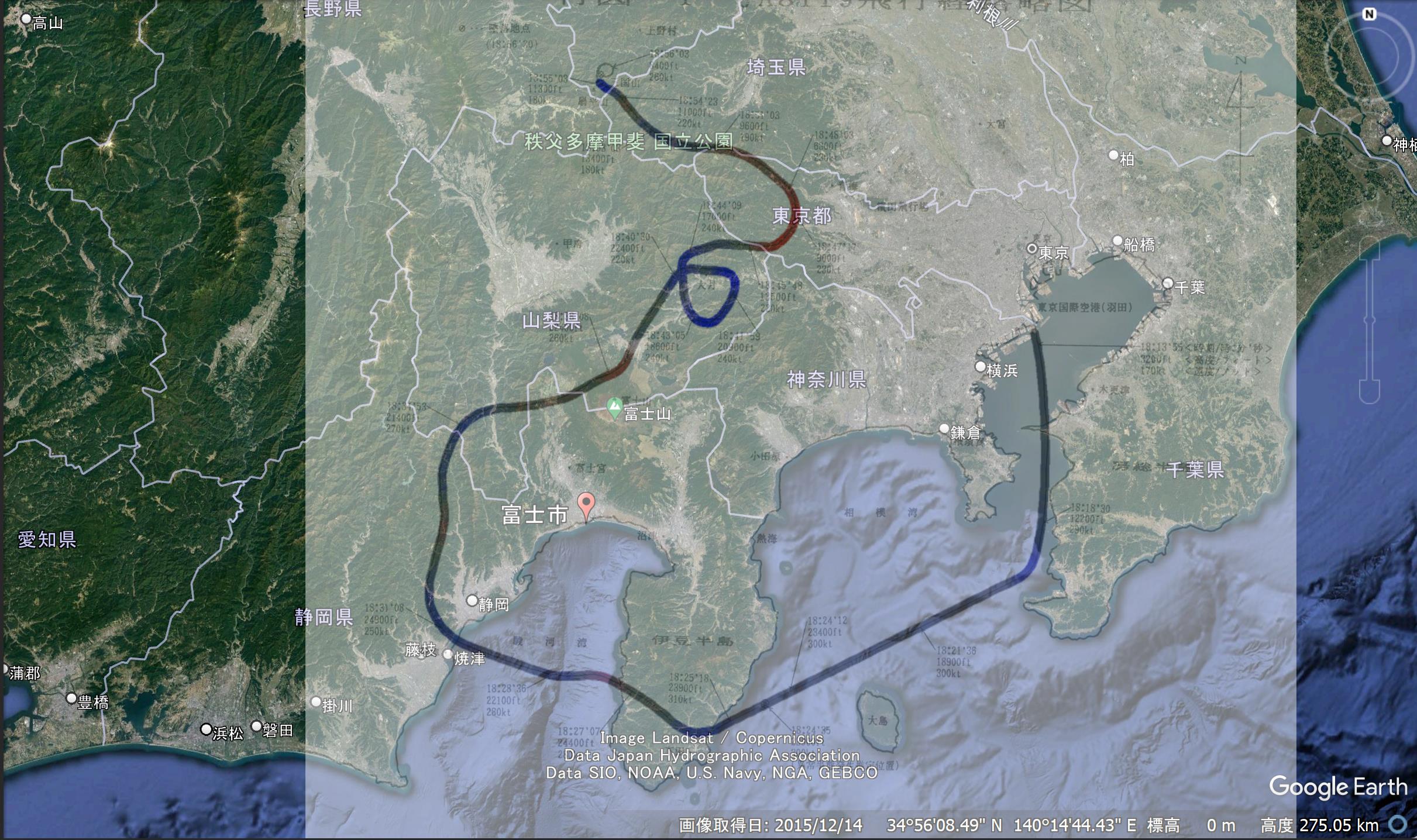

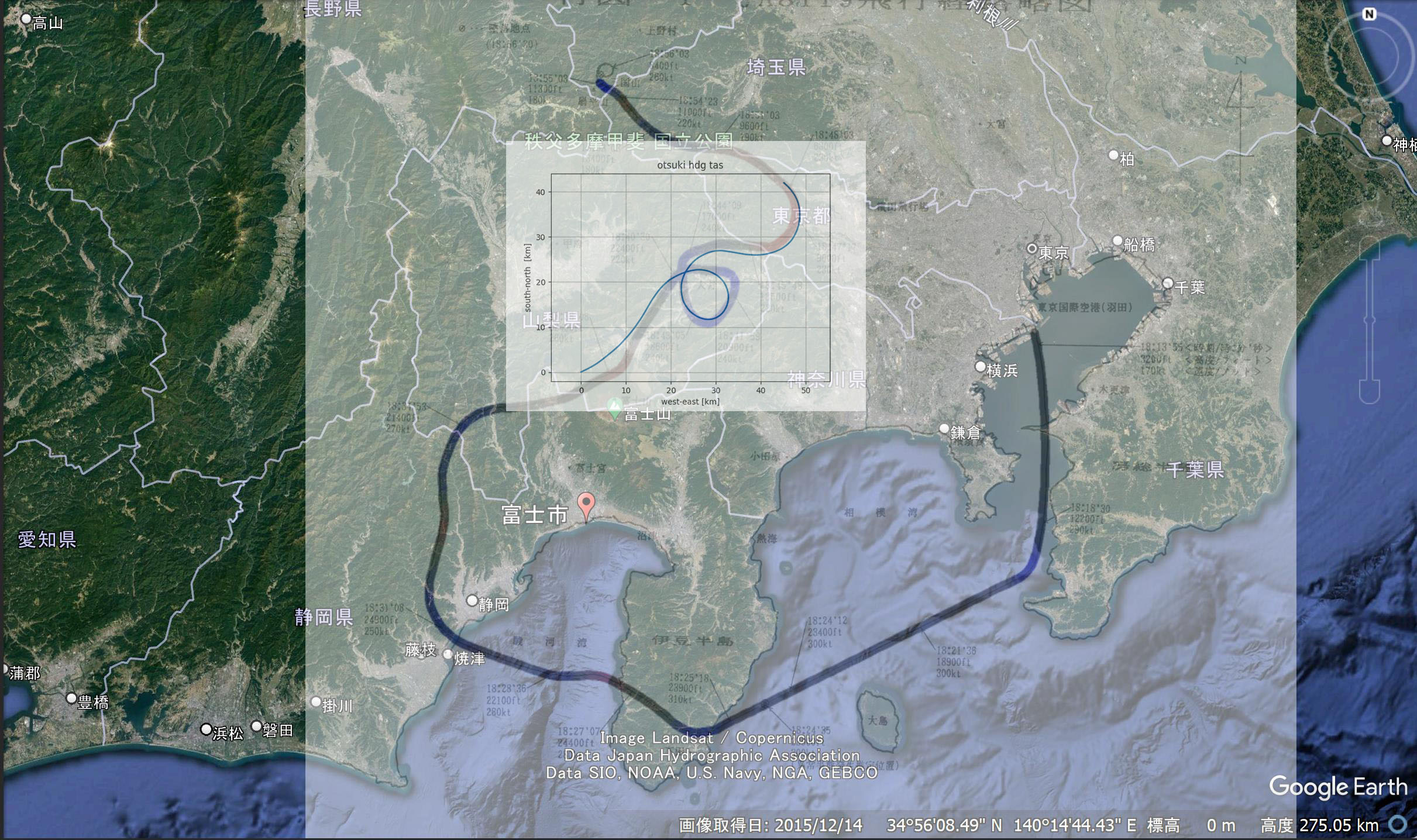

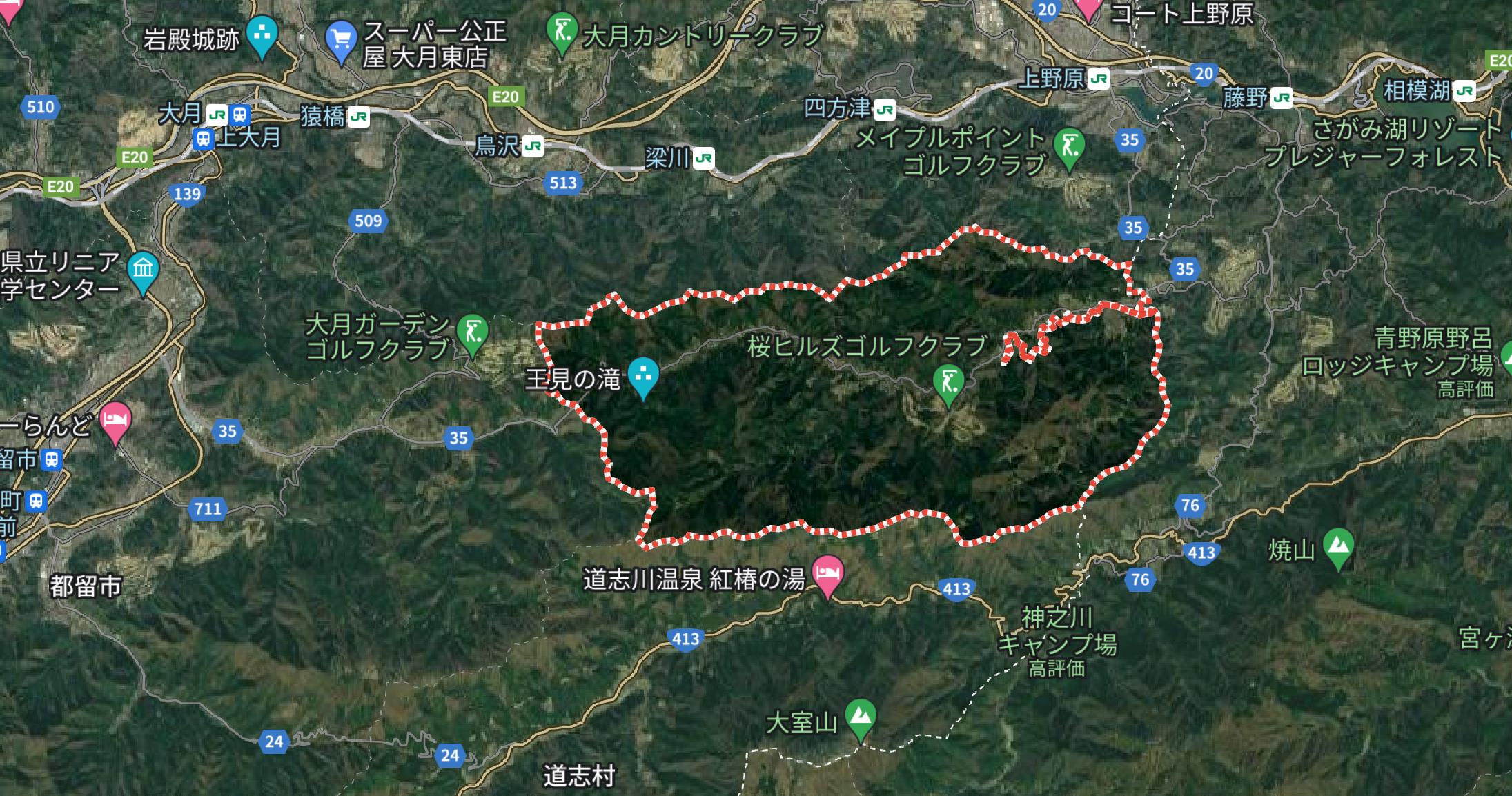

飛行経路略図の航跡を強調して地形図と重ねたもの

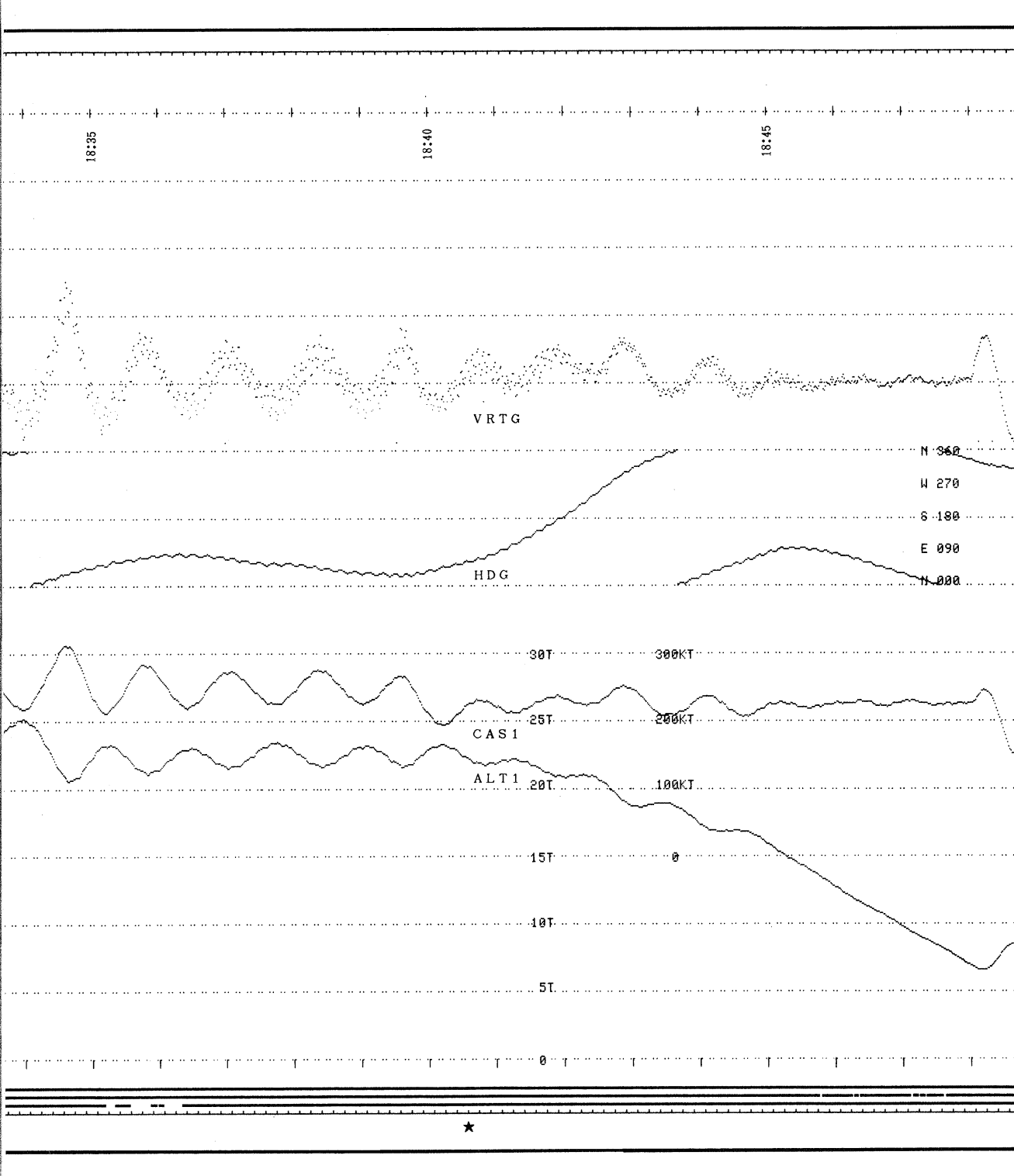

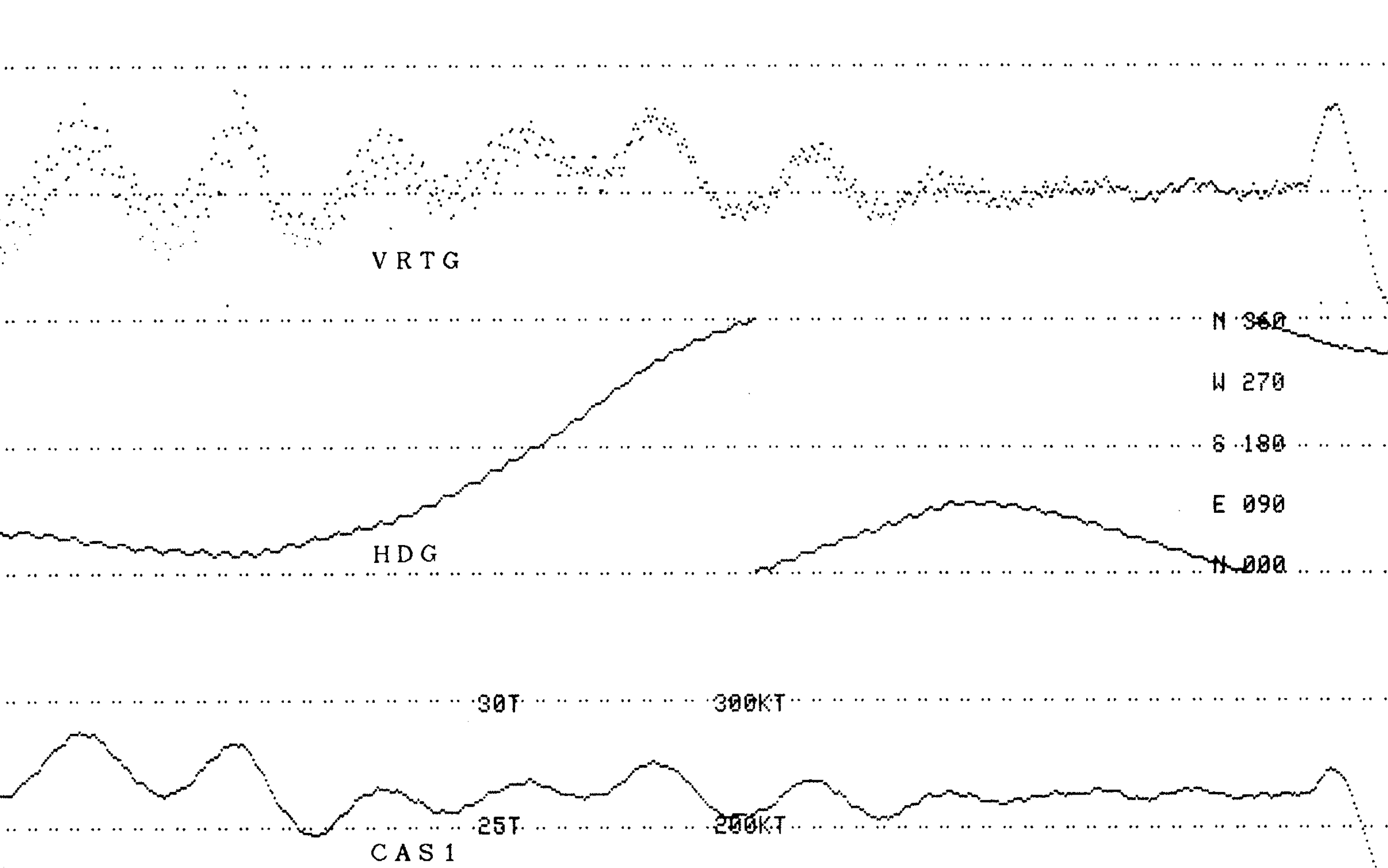

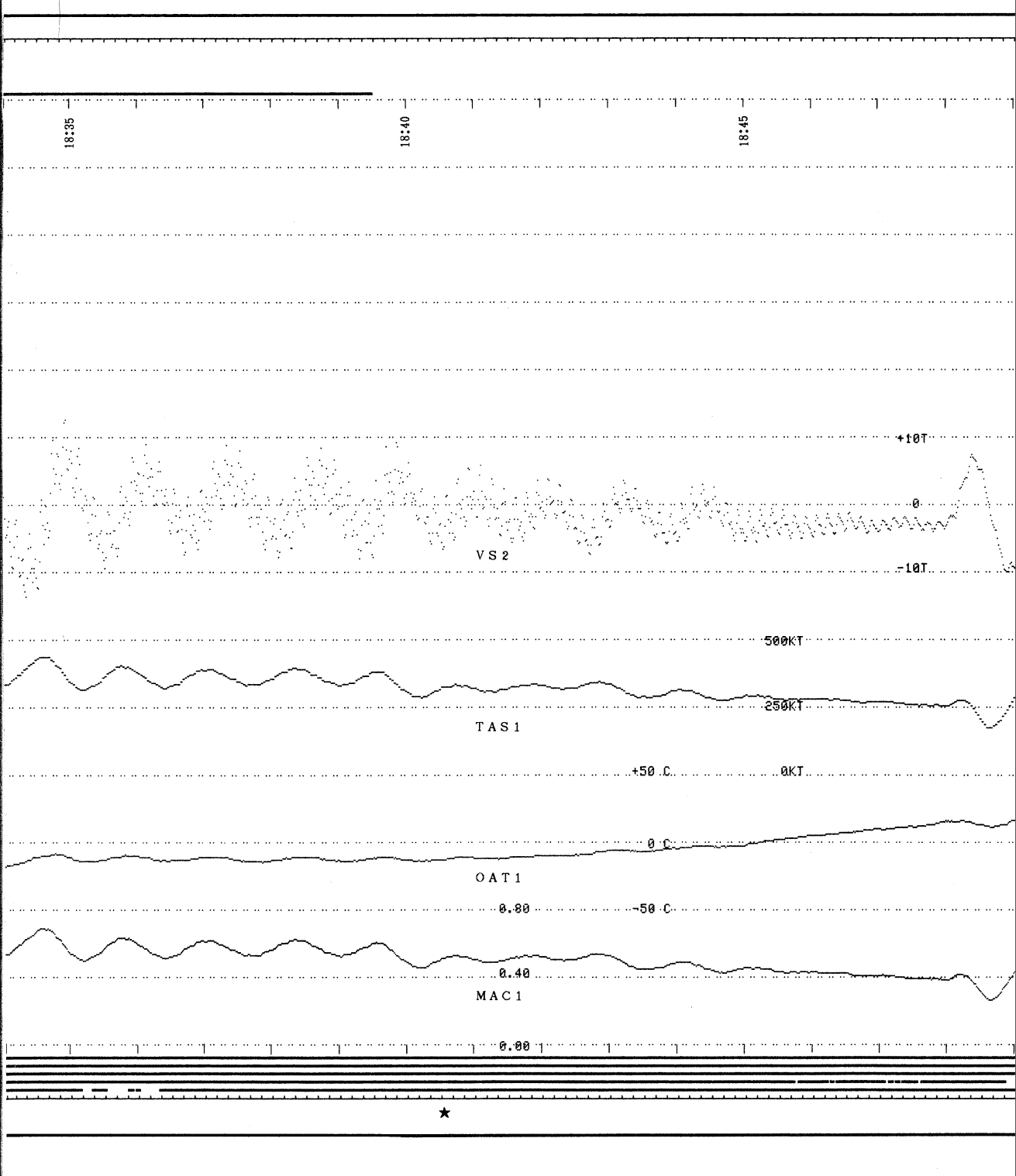

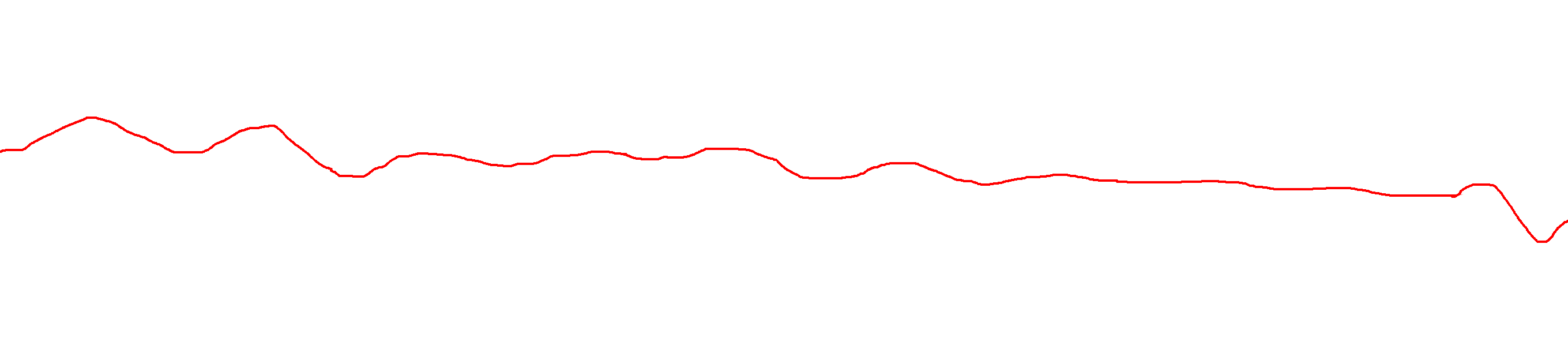

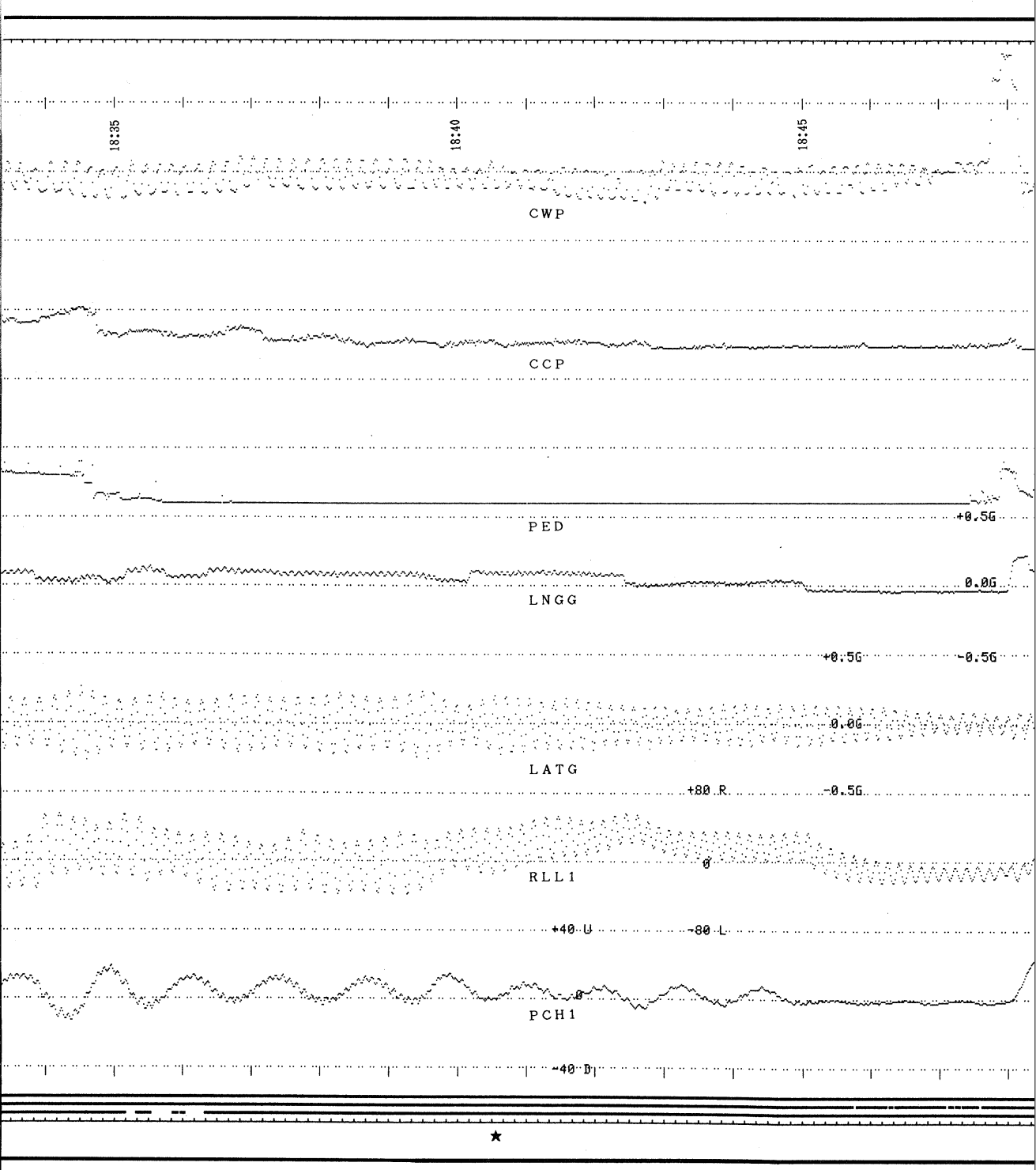

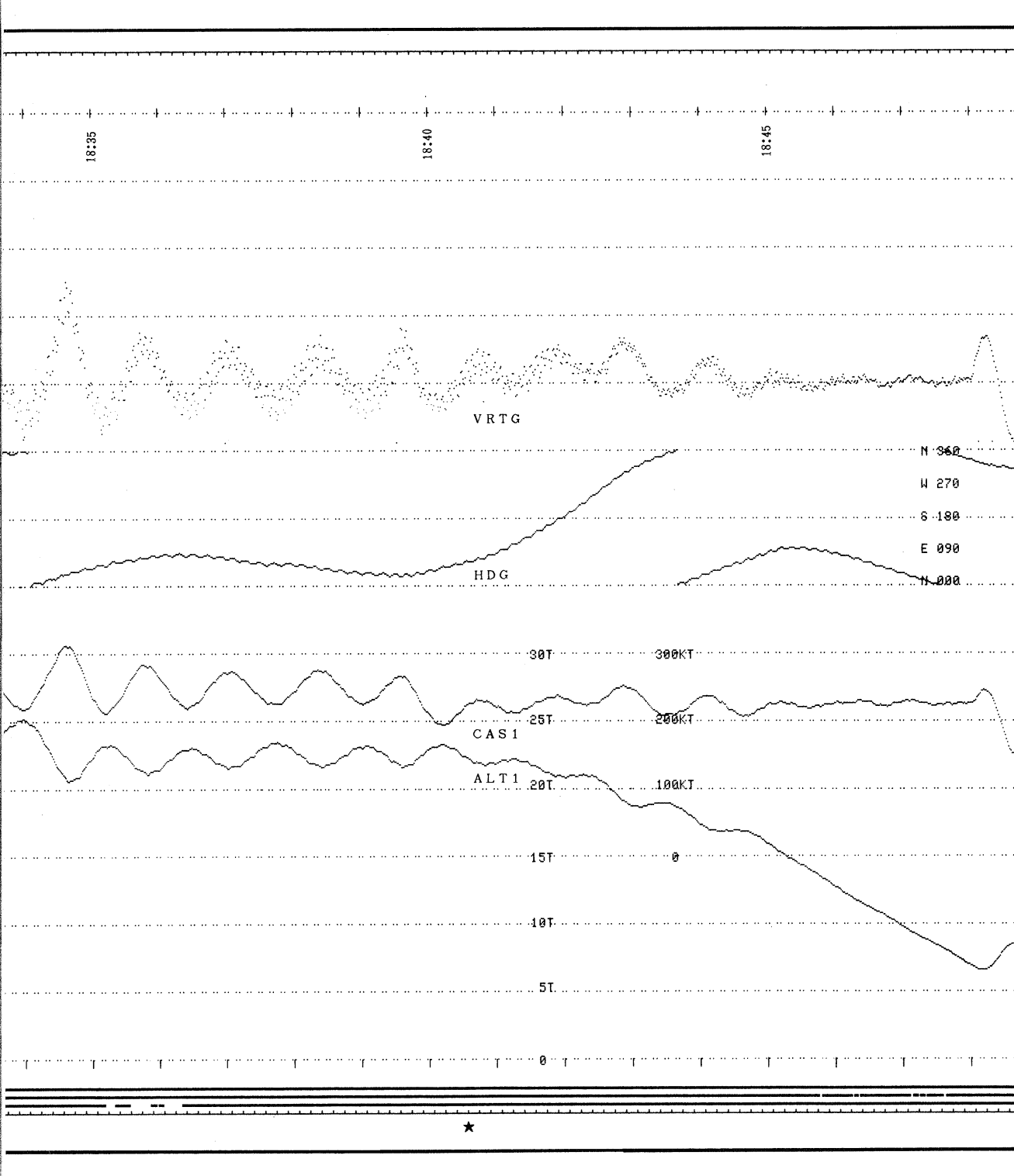

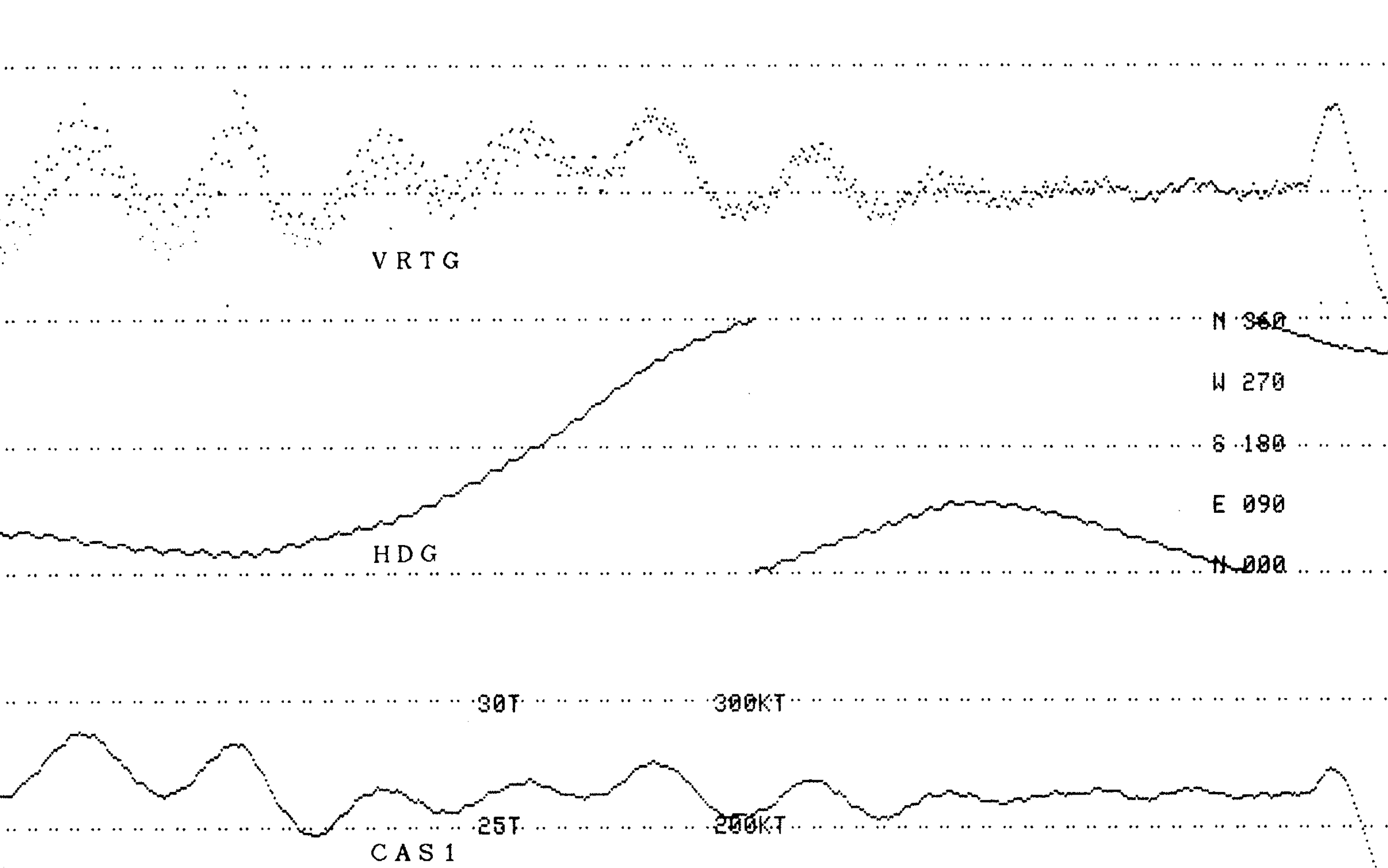

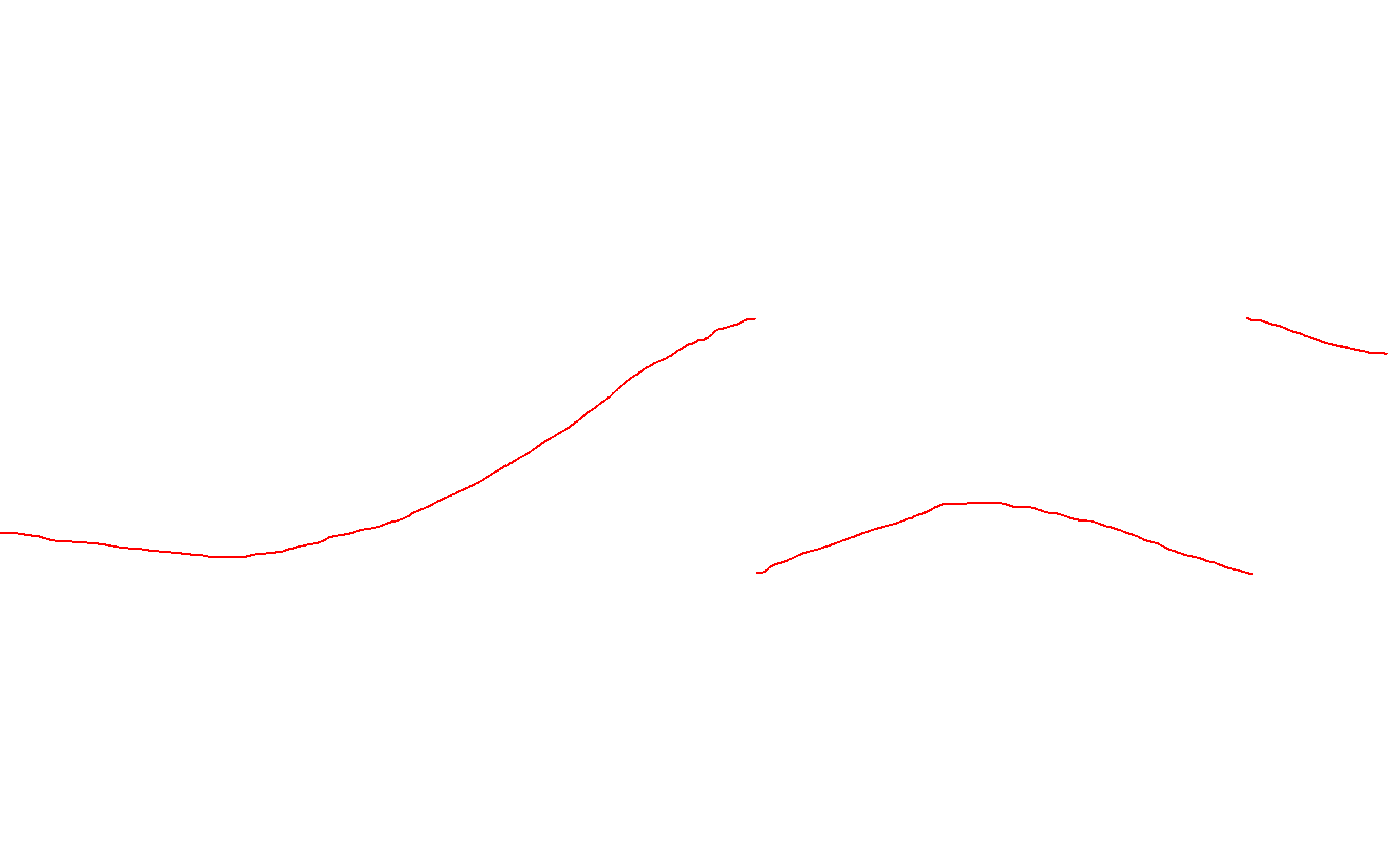

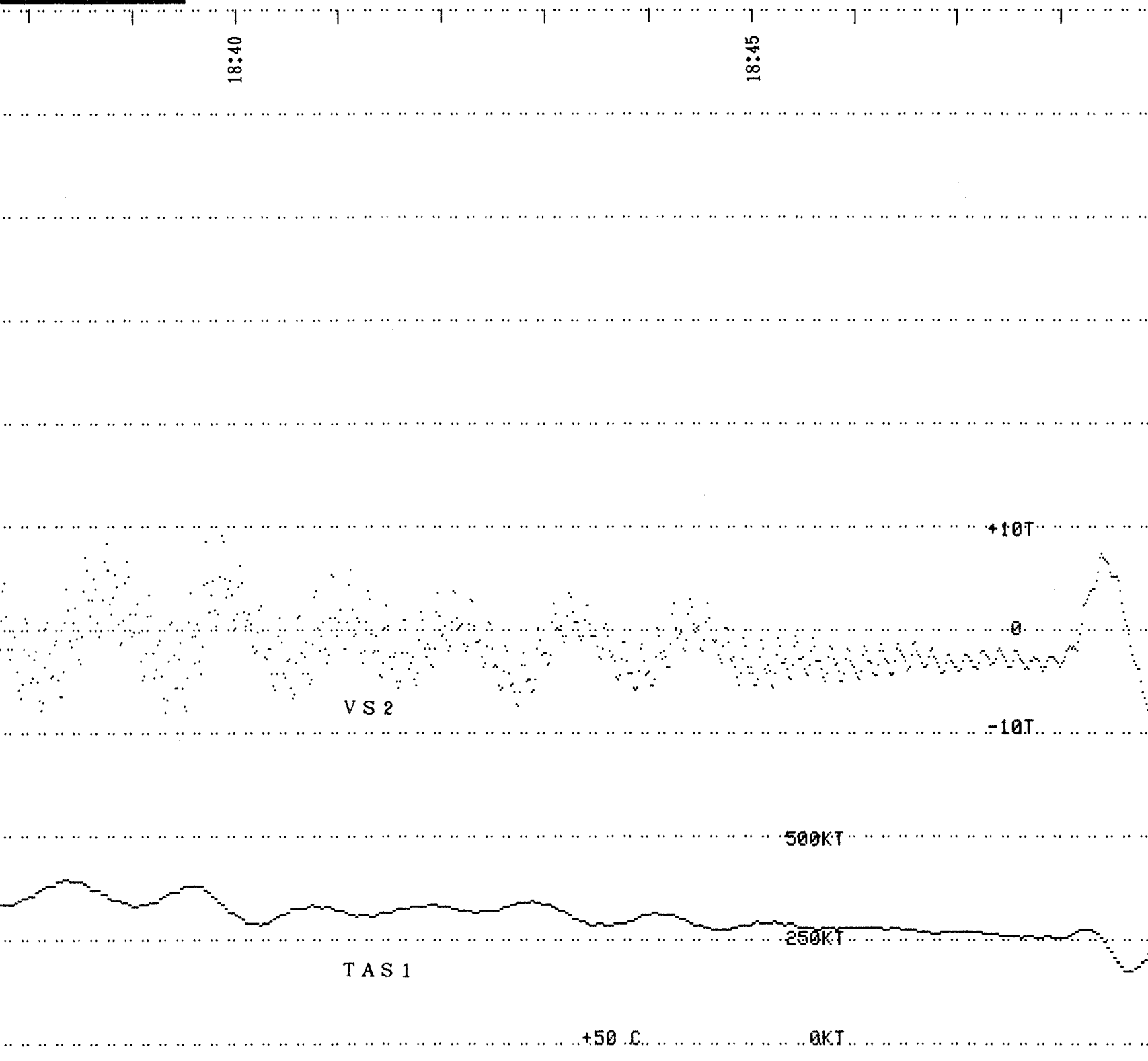

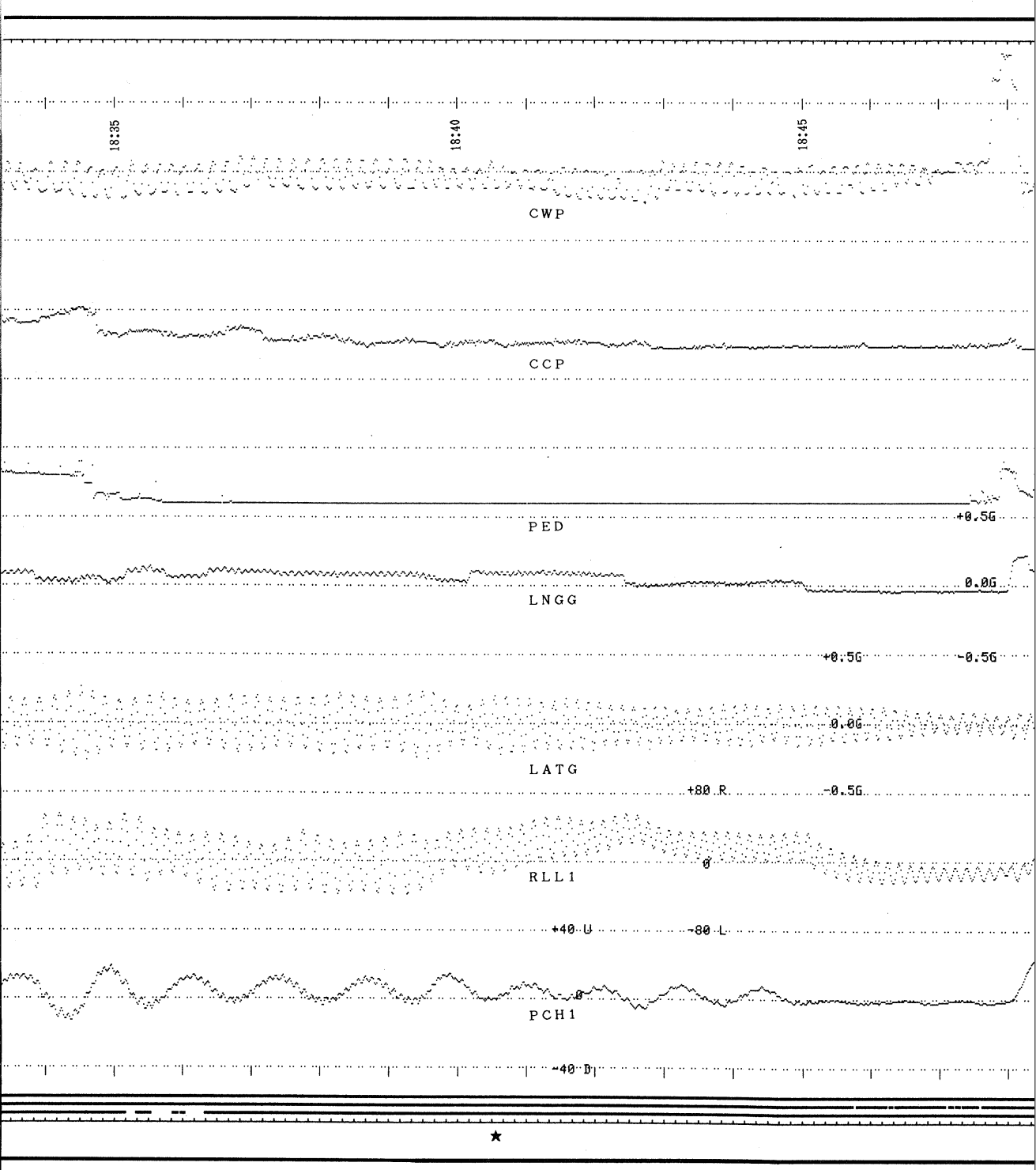

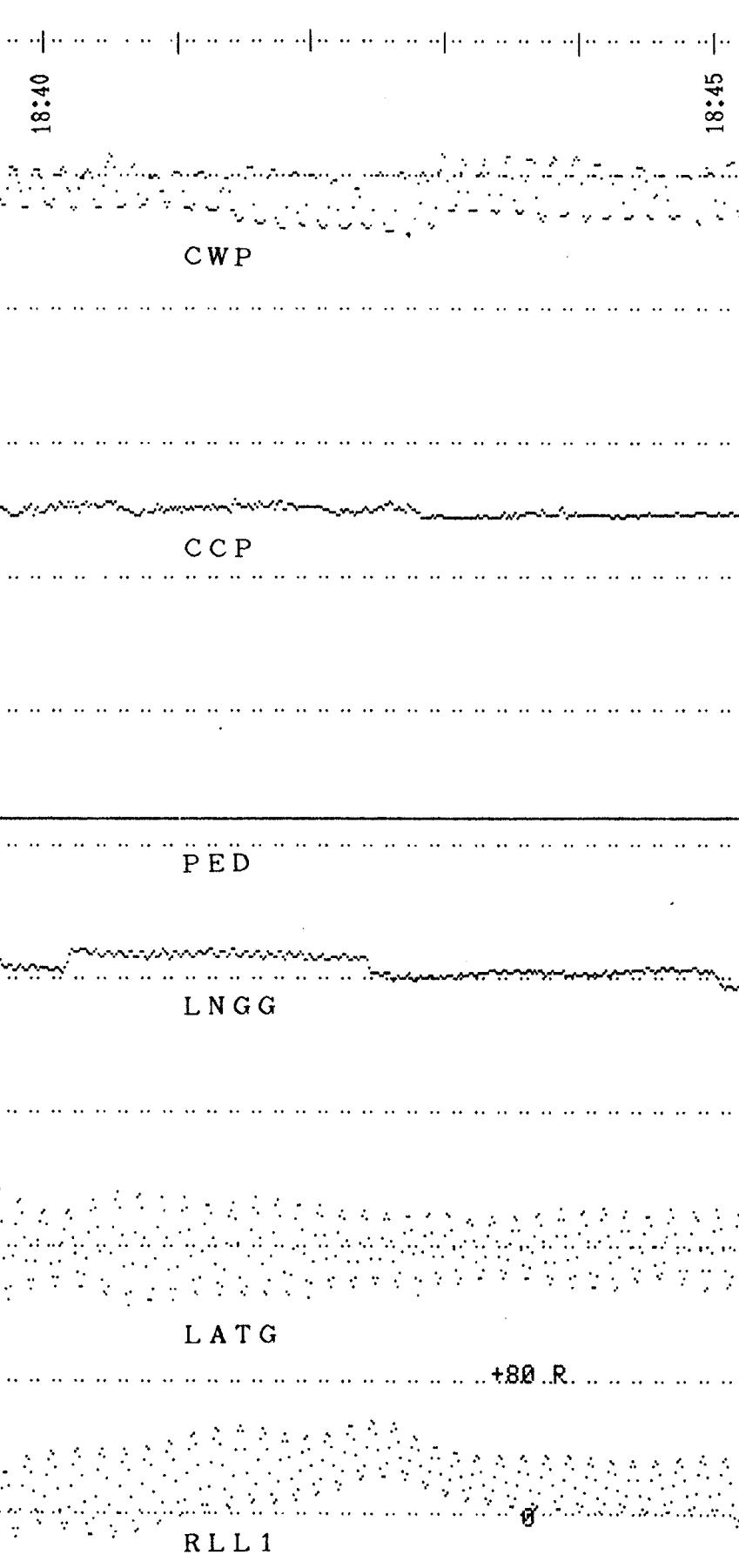

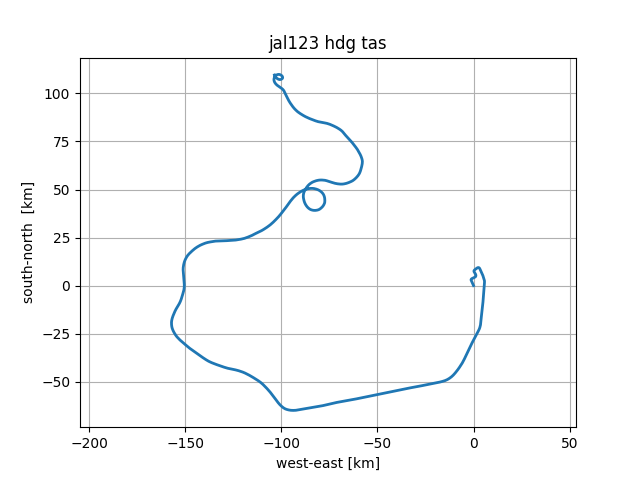

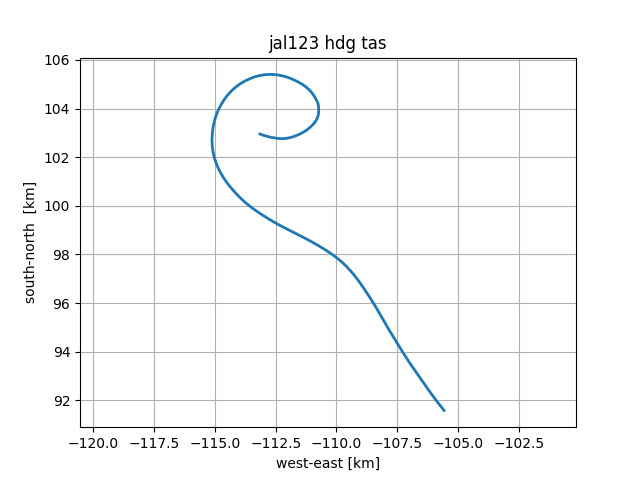

事故調フライトデータ(DFDR)の機首方位角(HDG)のグラフ

18:37:45から18:48:44まで抜き出します。

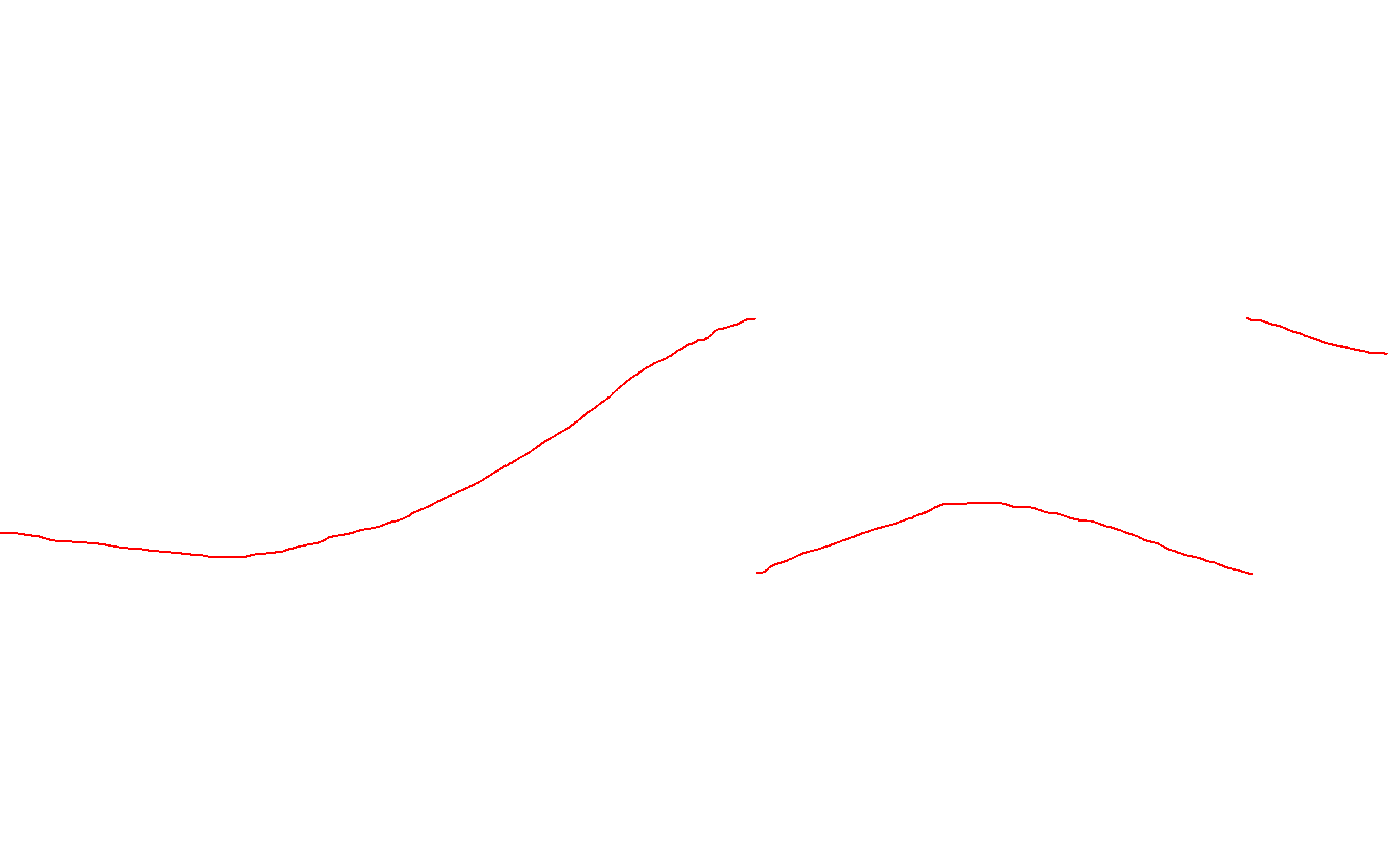

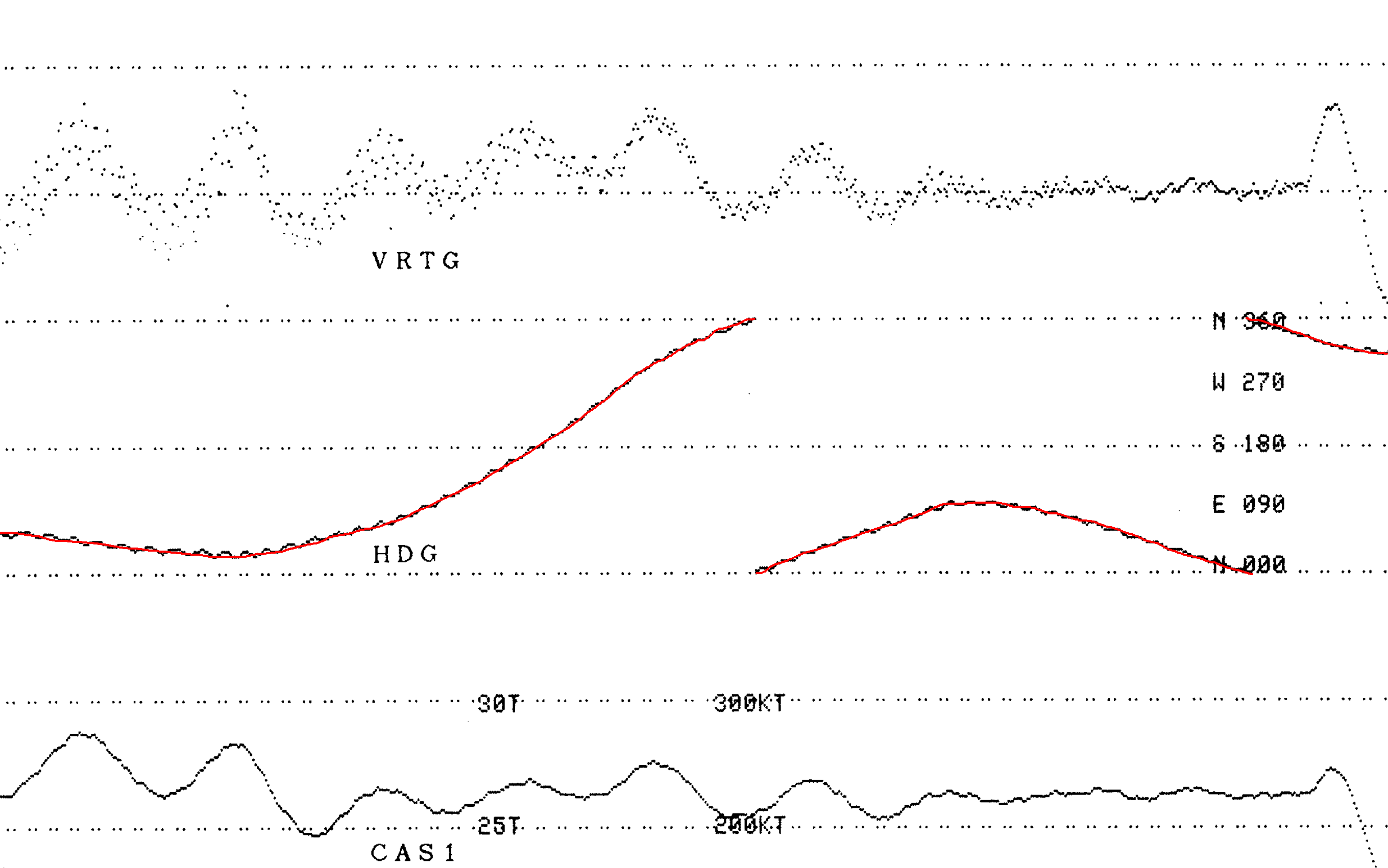

HDGを赤色でトレースします。

HDGの赤色だけ抜き出します。

HDGは0度から360度の値をとるので、0度と360度をシームレスで接続します。

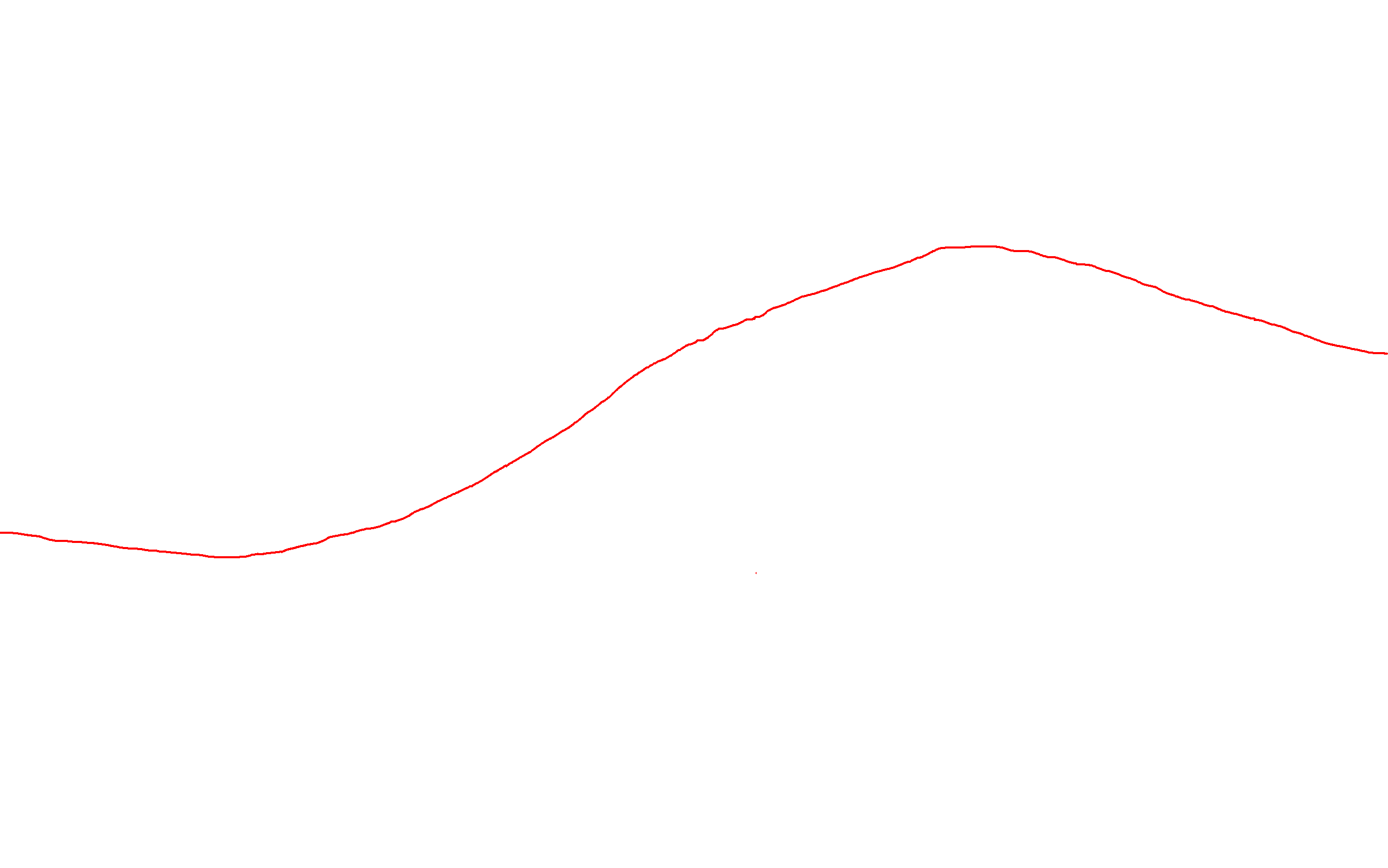

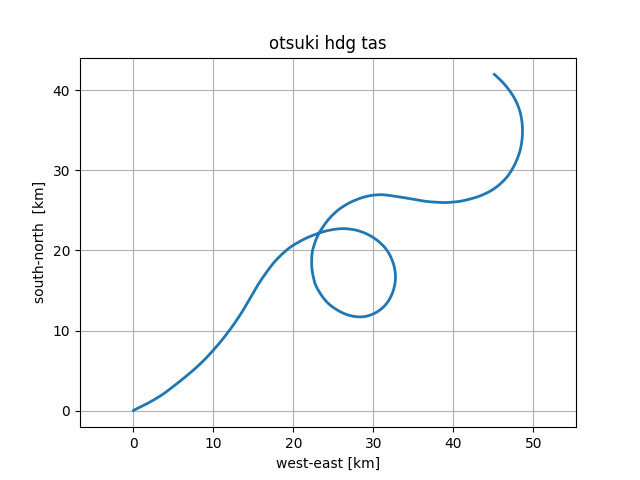

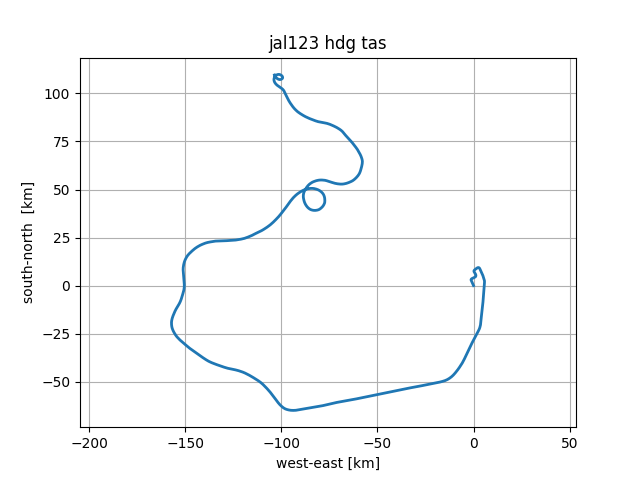

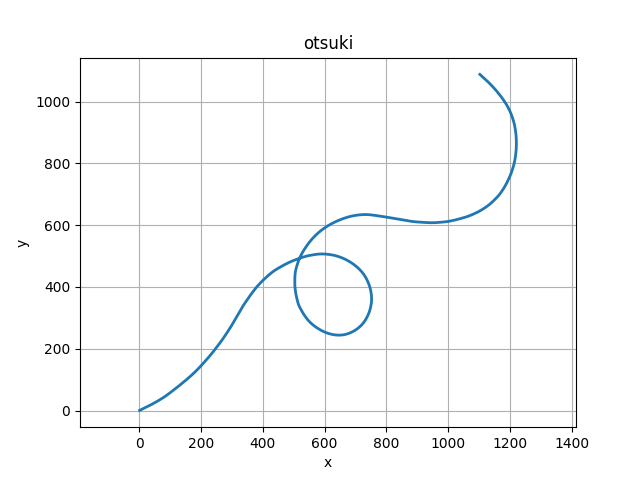

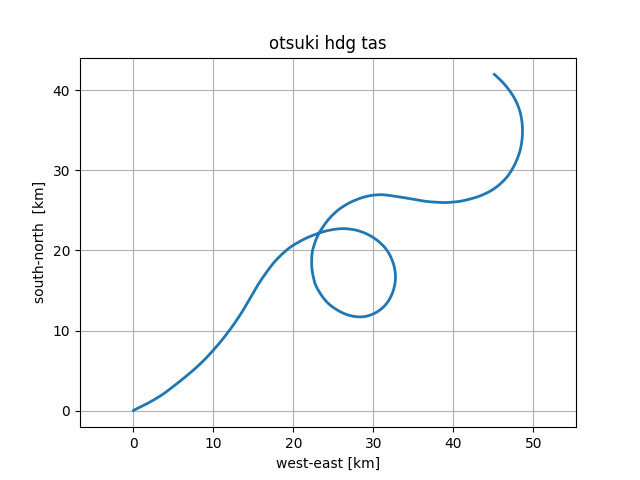

方位角(HDG)を航跡の進行方向と仮定して、18:37:45から18:48:44まで等速移動したと仮定して航跡を描きます。

(縦横軸のスケールの値に意味はありません)

なぜ大月付近で旋回しているのか不思議に思われるかもしれませんが、

海外の航空機事故でもコントトールを失って旋回軌道になっている例はありますので、バランスを失った航空機の挙動としては特殊なことではありません。

DFDRでの機首方位(HDG)グラフをみて数分間でスムーズに360度遷移していることからも、旋回していた事実が確認できます。

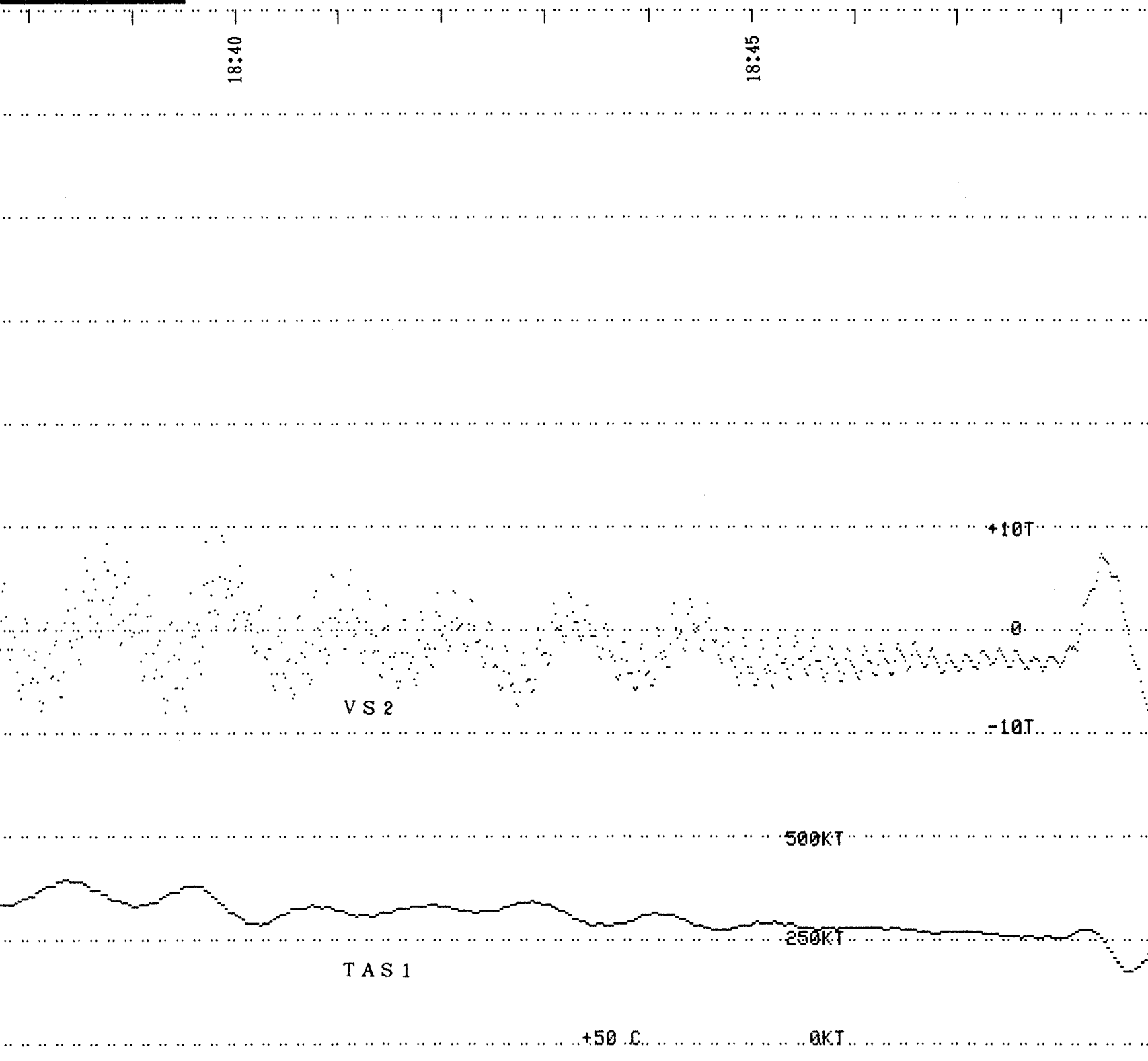

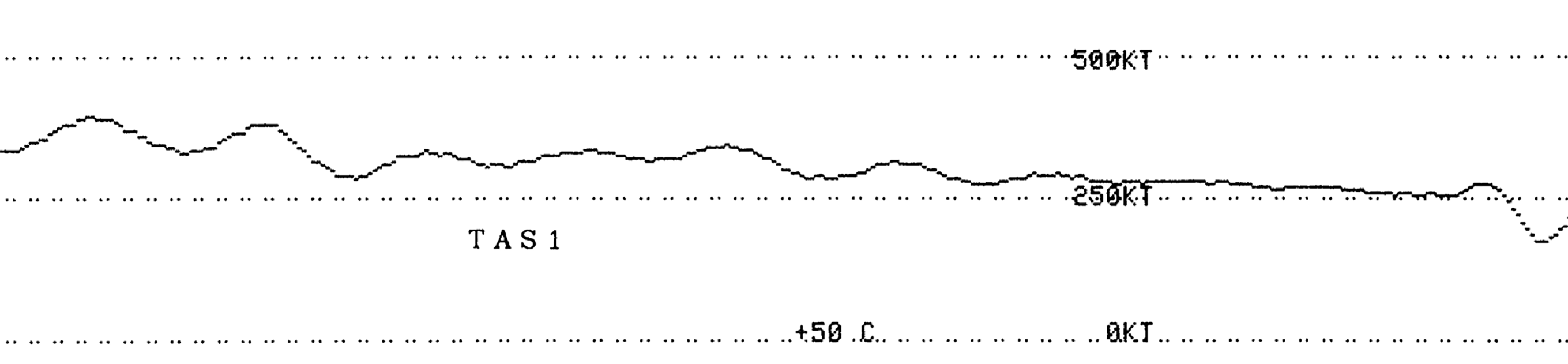

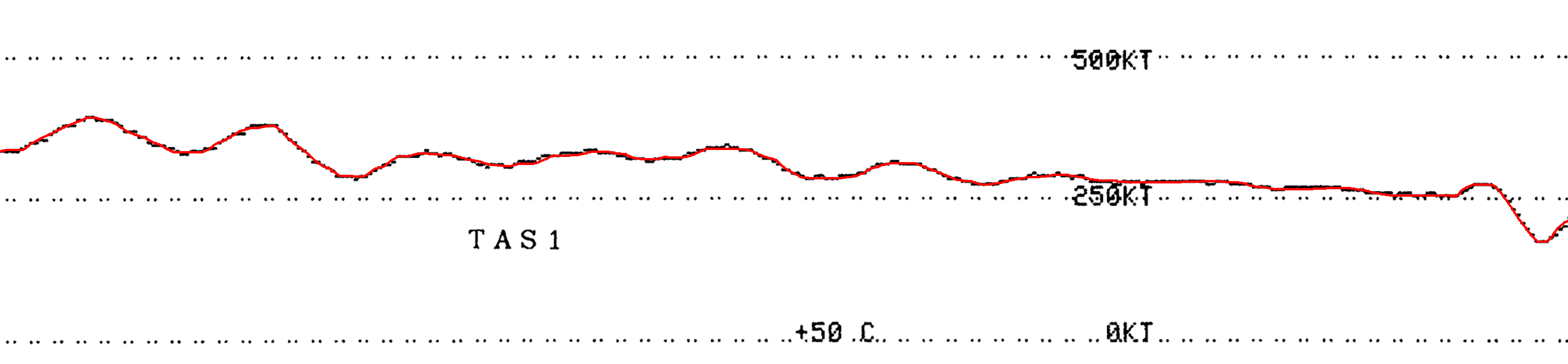

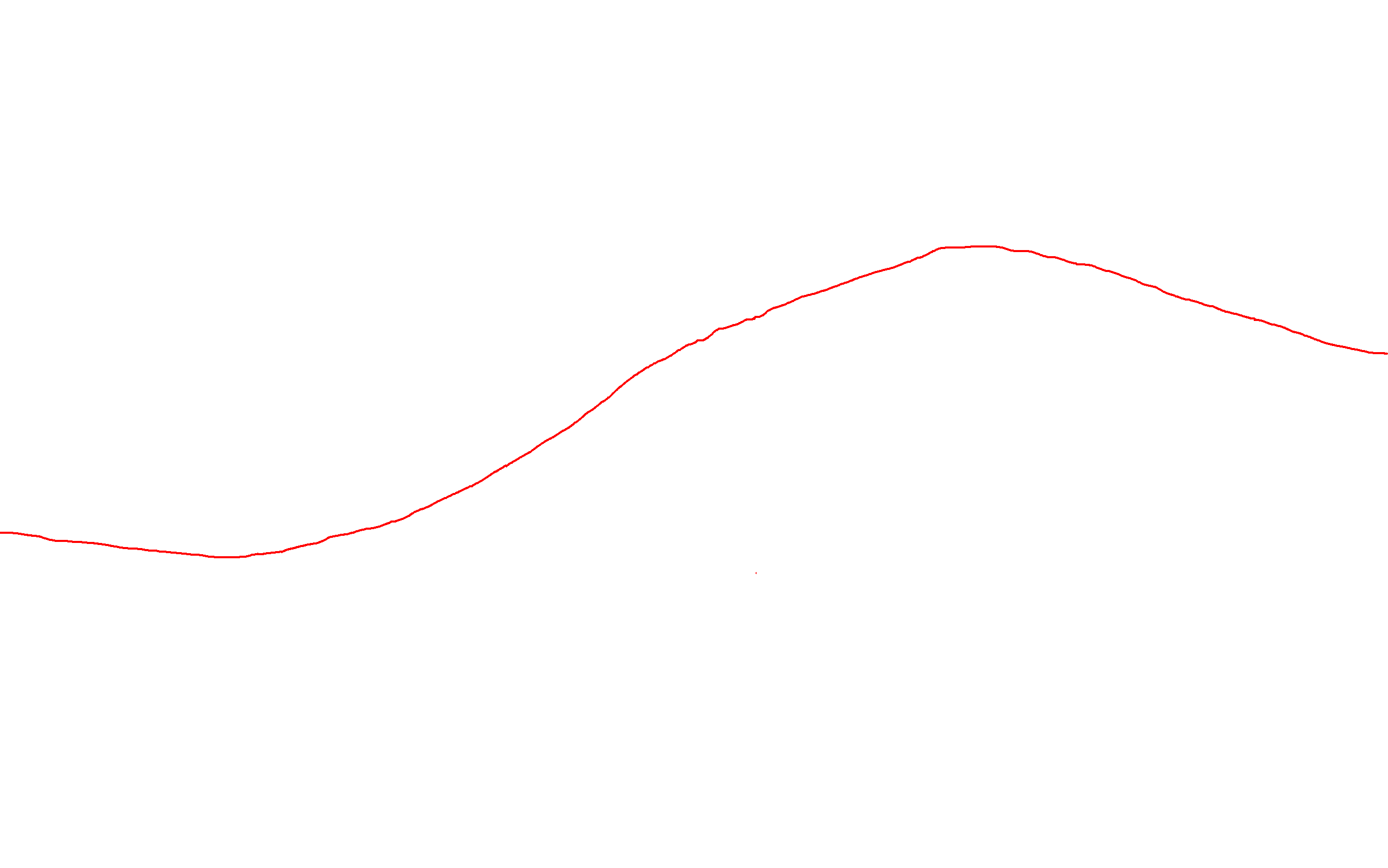

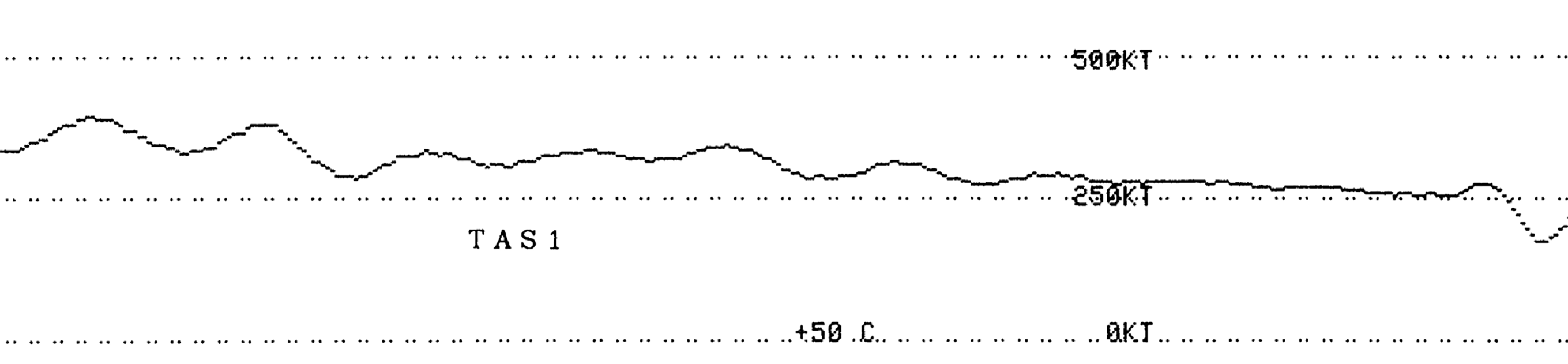

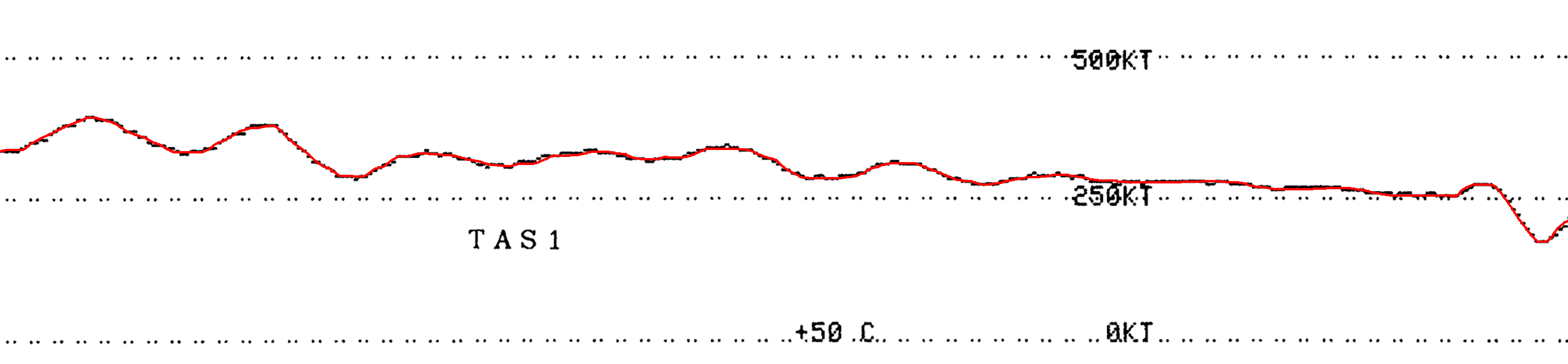

真対気速度を事故調フライトデータ(DFDR)のTAS1から取得します。

HDGと同様に18:37:45から18:48:44まで抜き出します。

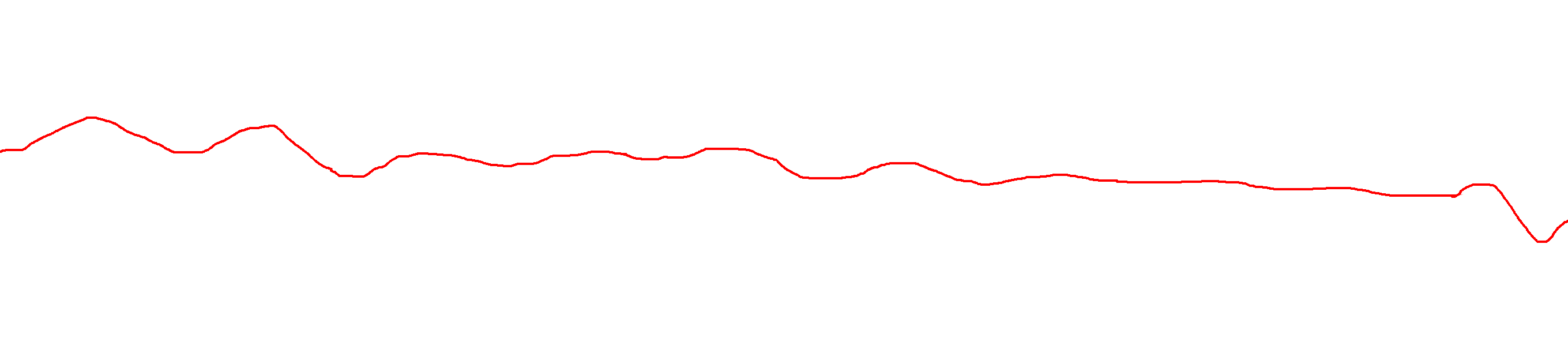

TAS1だけ抜き出します。

TAS1を赤色でトレースします。

TAS1の赤色だけ抜き出します。

航跡を作成するときにTAS1の速度を考慮して描画します。

縦横軸の単位はkmです。

航跡の位置は方位角から計算してます。方位角は必ずしも進行方向とは一致していないため、誤差はありえます。

この図の場合は進行方向と方位角が一致してます。

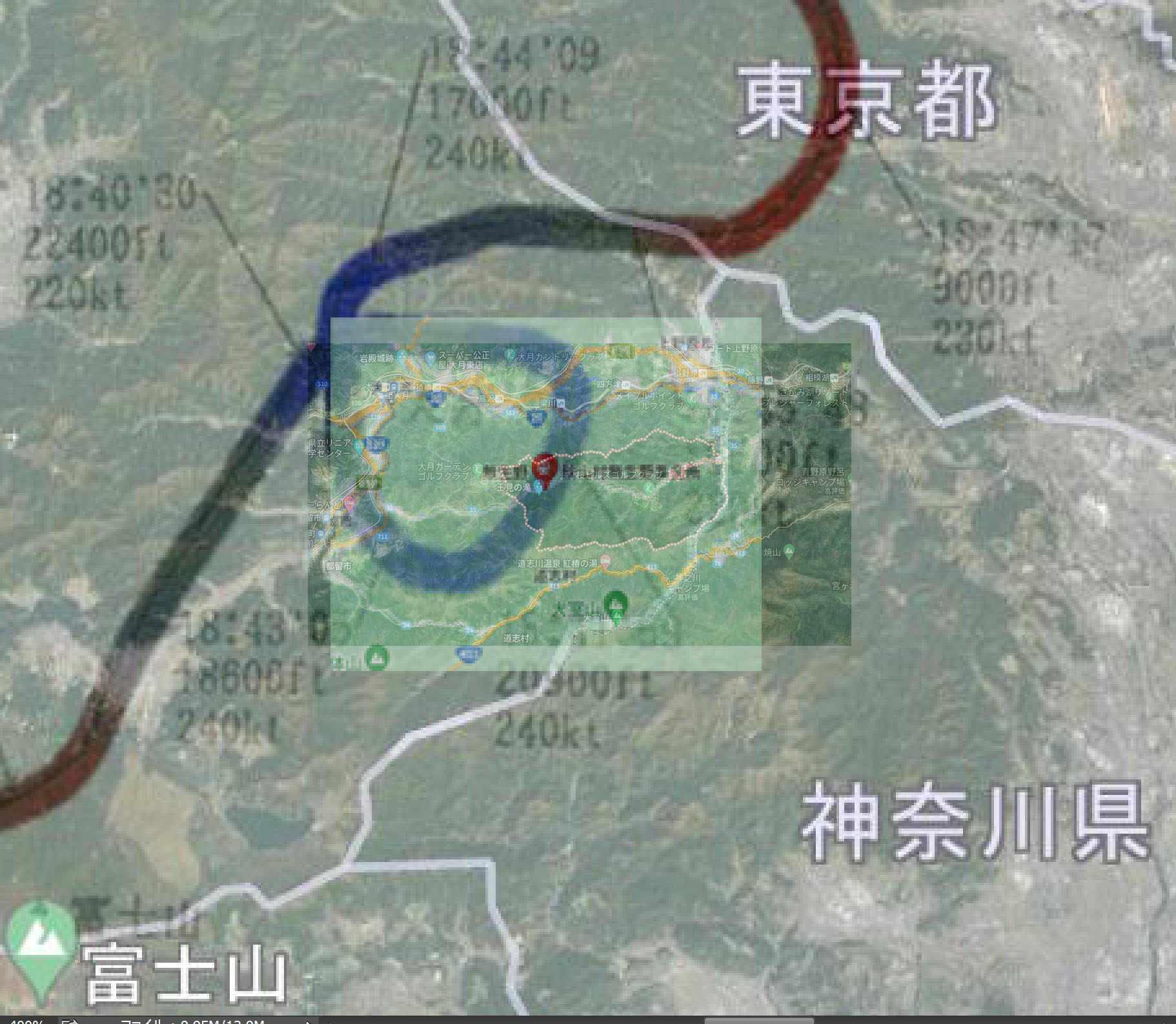

地図に重ねます。スケールは実際の地図に合わせているためほぼ正しいです。

旋回交差点を事故調の航跡に合うように配置してますが、便宜的に合わせただけですので、絶対位置としてはズレがある可能性があります。

事故調の航跡は三角おむすびを逆さにしたような形ですが、HDGのグラフを見ると、スムーズに角度が変化していっているので、

おそらくこちらのとがりの小さい円航跡のほうが正しいのではないかと個人的には思います。

事故調の航跡は、航跡全体を作成するためにレーダーサイト情報から絶対位置を決めていることが想像できます。

DFDRからの解析では、経路の距離が長くなるほど、誤差が累積してしまうため絶対位置との差が次第に大きくなる傾向があります。

全体のざっくりした絶対位置はレーダーサイト情報のほうが正しいのですが、細かい航跡の変化はDFDRから解析したほうが正しいと思われます。

今回は機首方位角と速度データだけ使った2次元の計算をしてますので、他の指標も使って飛行モデルで3次元計算すればもっと精度は良くなるはずです。

以前の過去動画での航跡解析では機種方位角から方位変位を解析して、それを横方向変位として計算しましたので、その横方向変位の計算が一手間余計だったぶん、誤差が入る余地もあり、

今回の計算方法のほうが精度は高いです。方位角とスケールは実測と同じくほぼ正しく描画出来ていると思います。

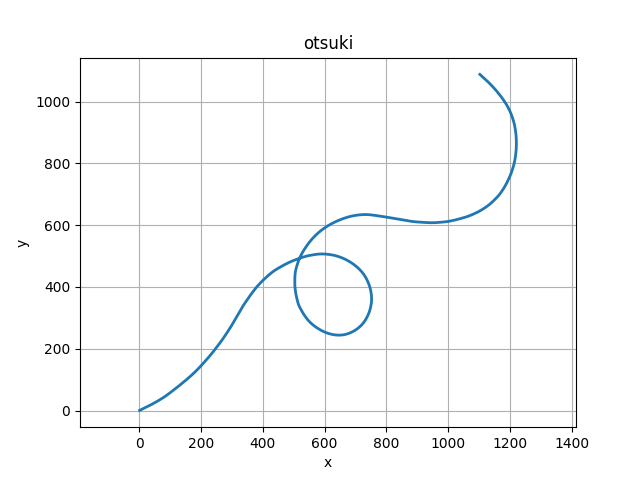

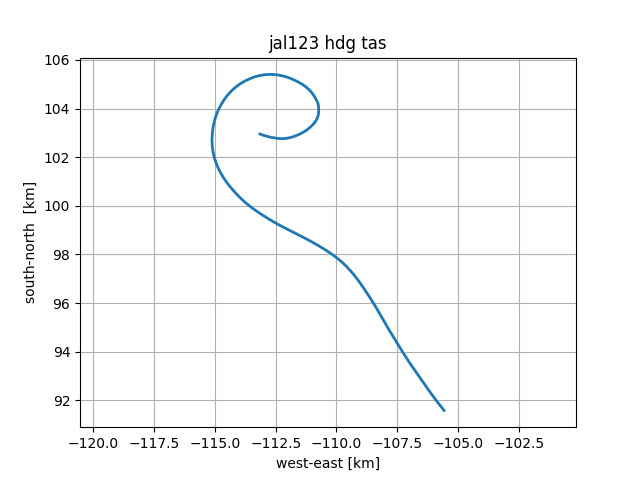

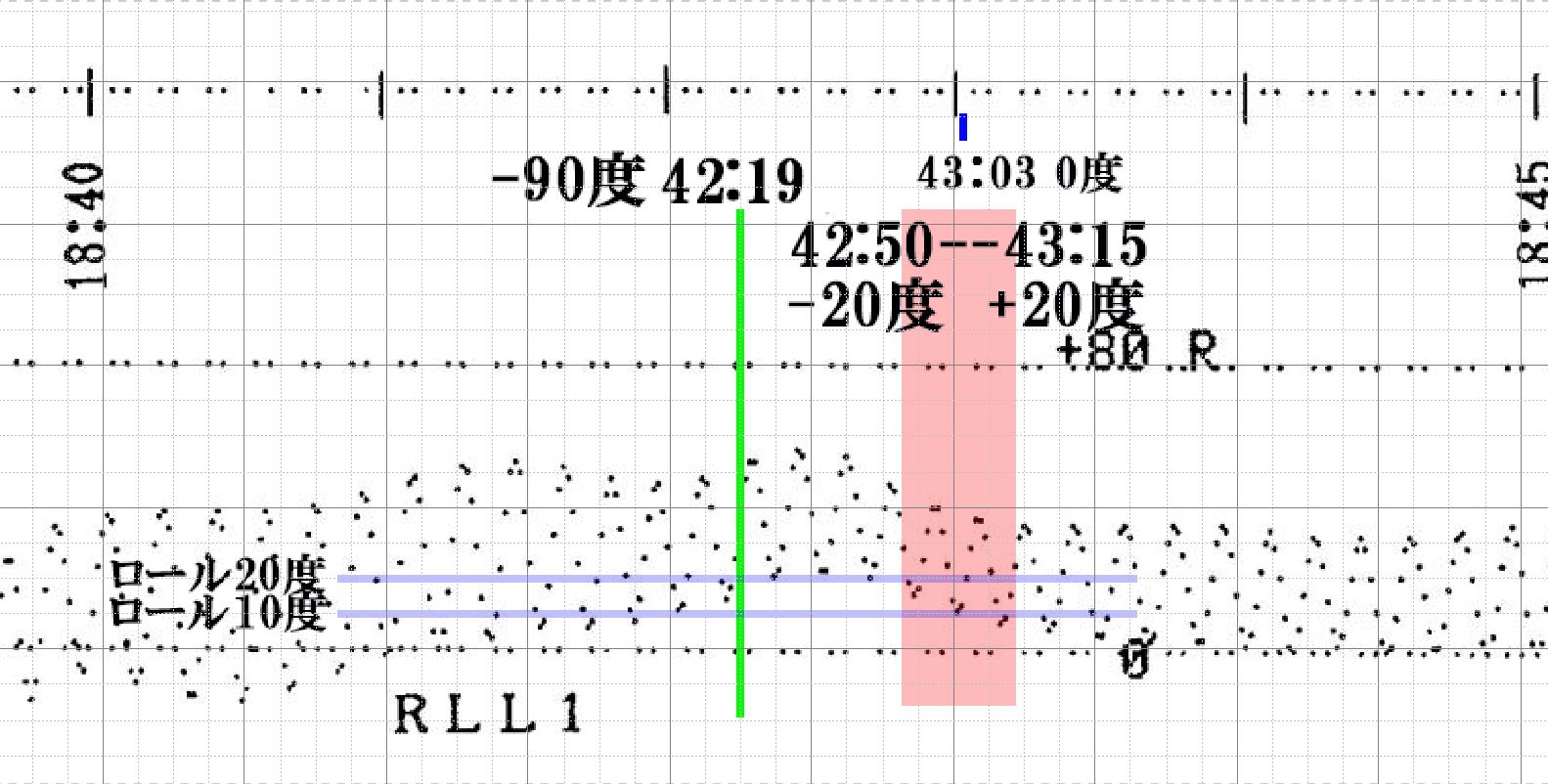

富士山頂上から旋回中心までの補助線を引き、その角度は219度と算出されました。

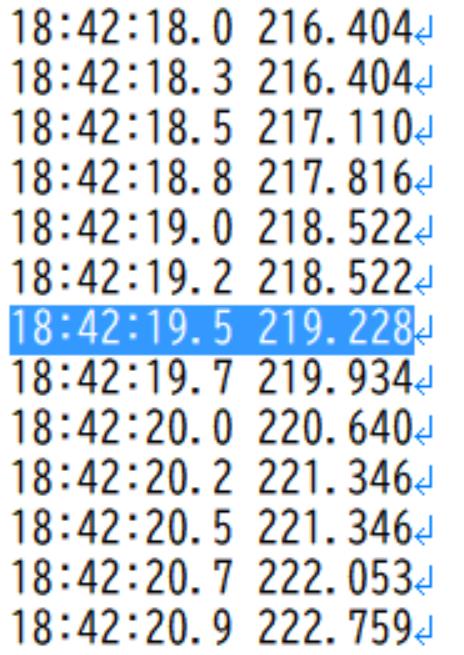

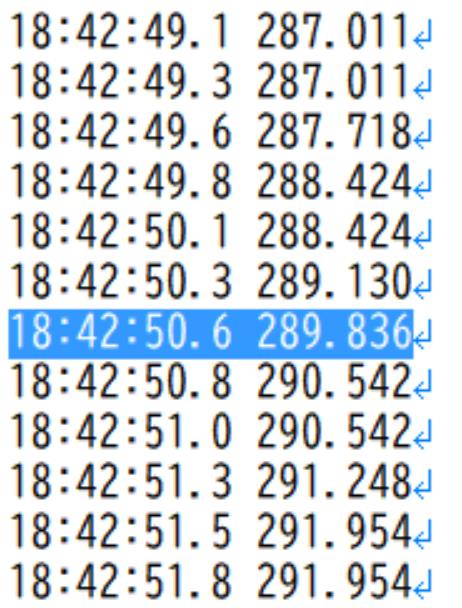

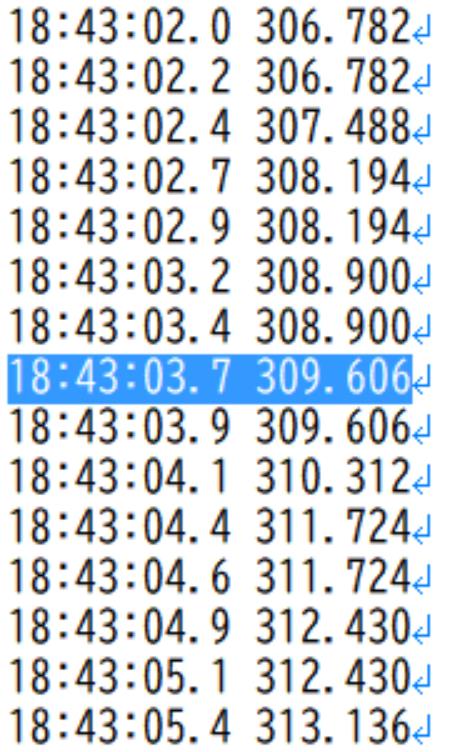

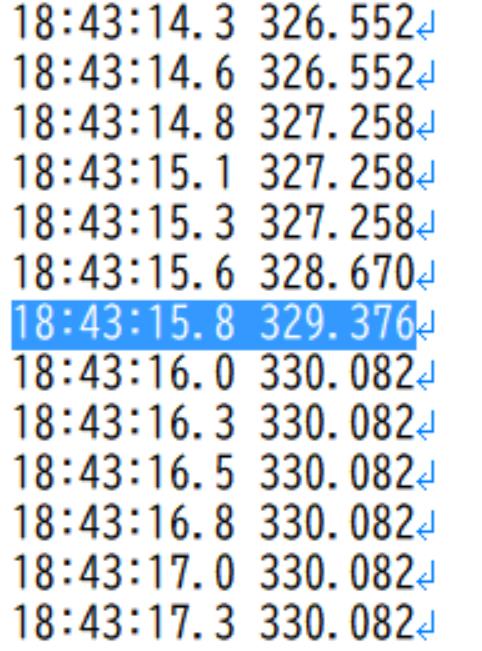

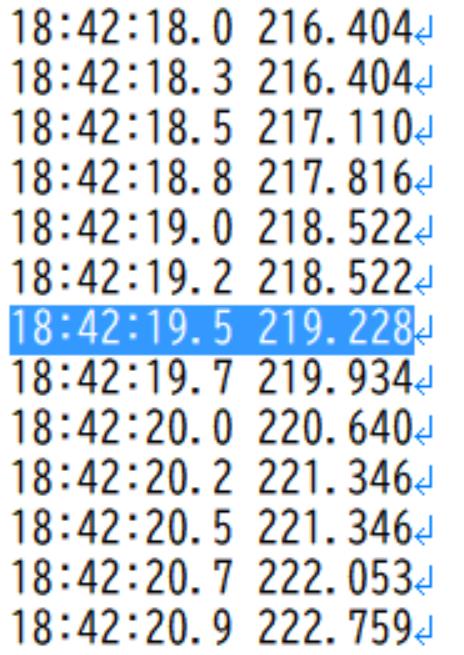

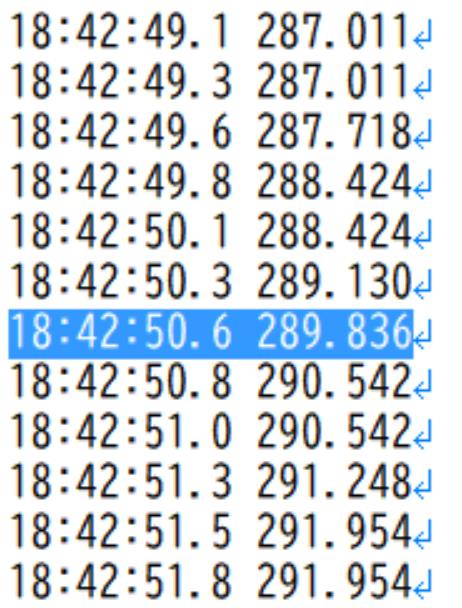

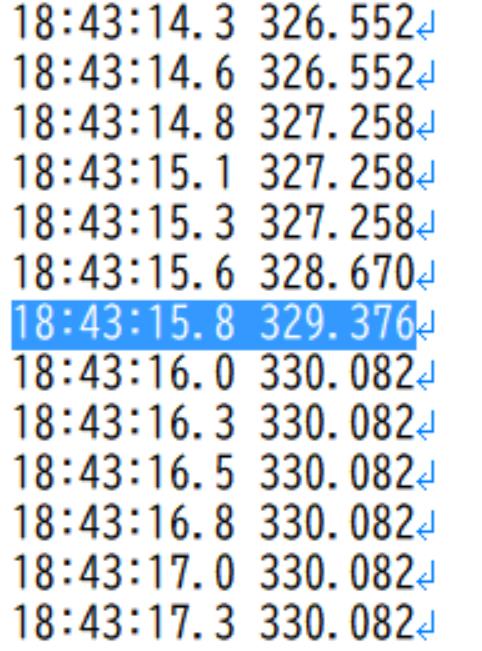

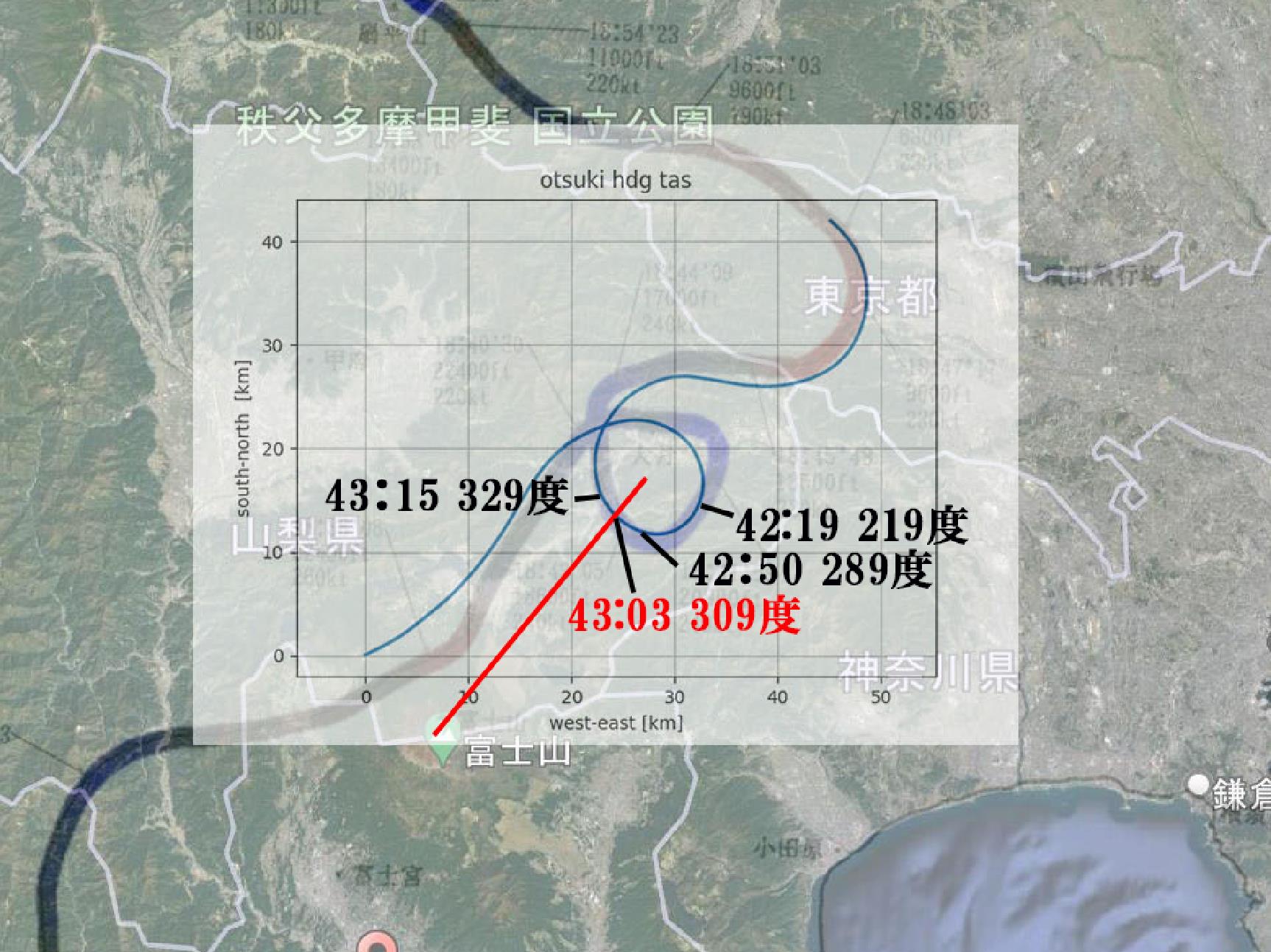

プログラムで出力した時刻と角度のダンプを確認します。

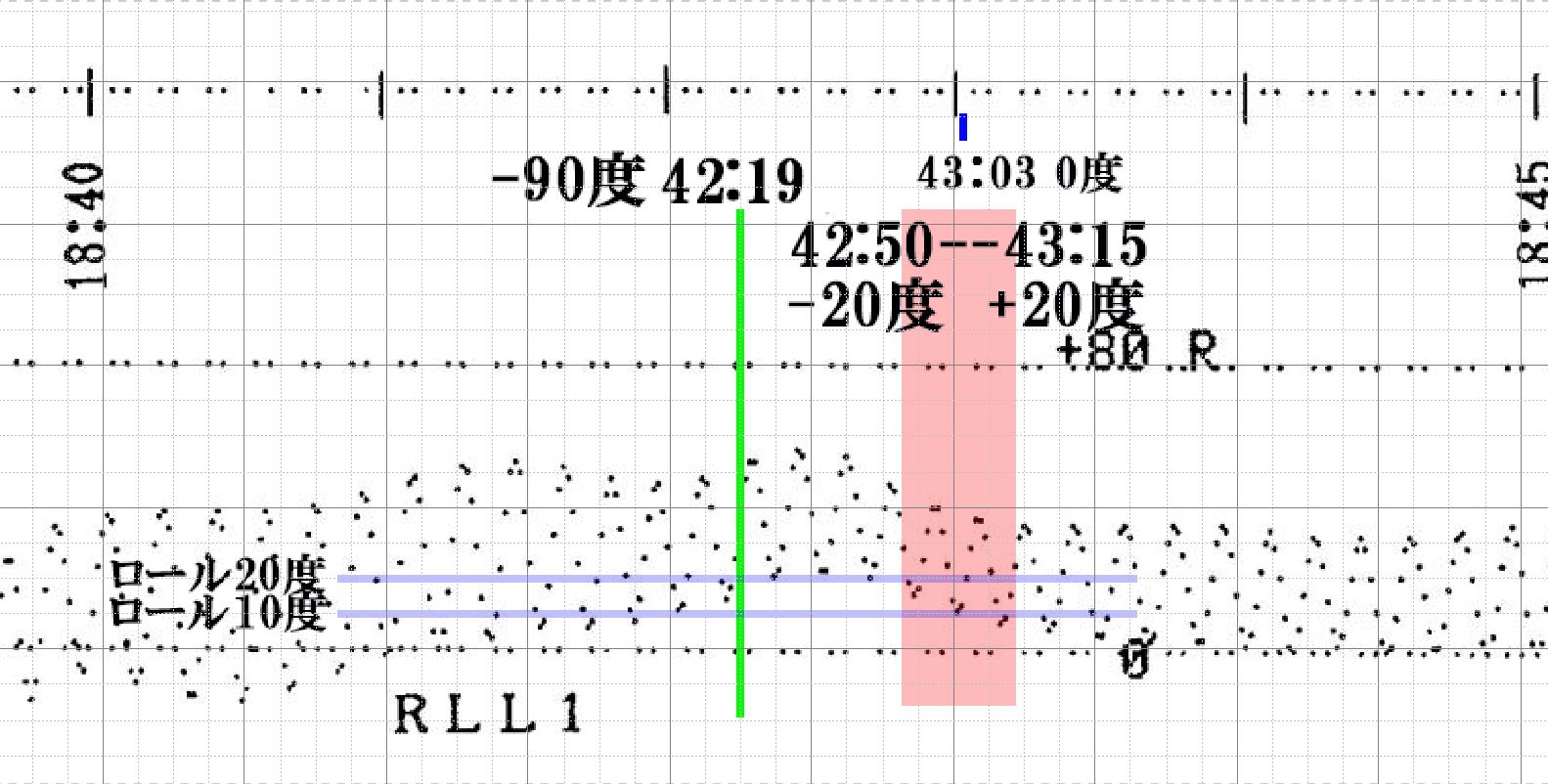

219度(方位角が富士山方向と同じ)となる時刻は18:42:19です。

そこから90度プラスして、

309度(方位角が富士山方向と直角)となる時刻は18:43:03です。つまりこれが窓から真横に見える時刻です。

ざっくりプラスマイナス20度なら見えるという仮定で時刻を割り出すと、

-20度の239度が18:42:50となり、+20度の329度が18:43:15となりました。

DFDRの紙の資料からの解析となってますので、誤差が3度くらいはあると思います。

旋回の付近を拡大して図示しました。

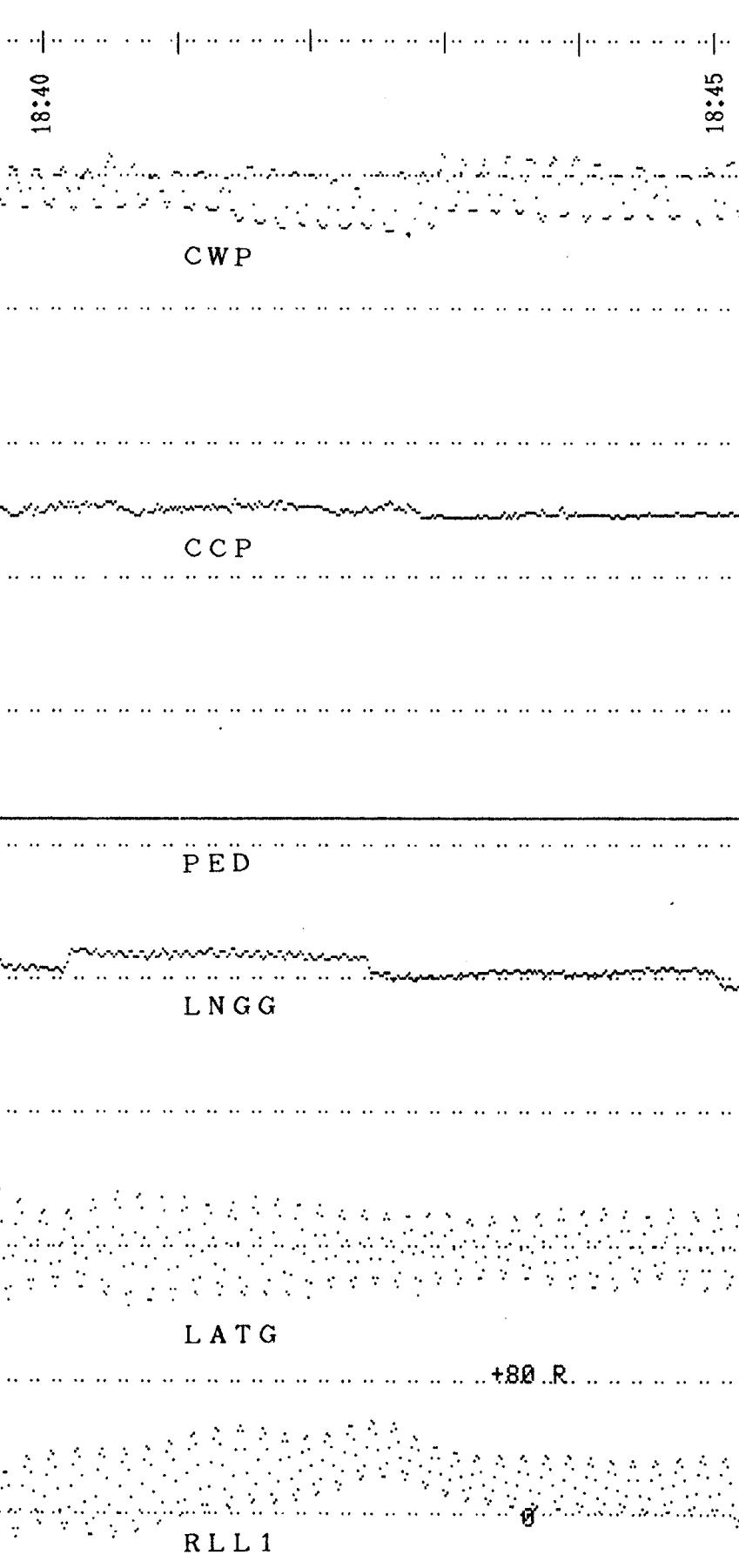

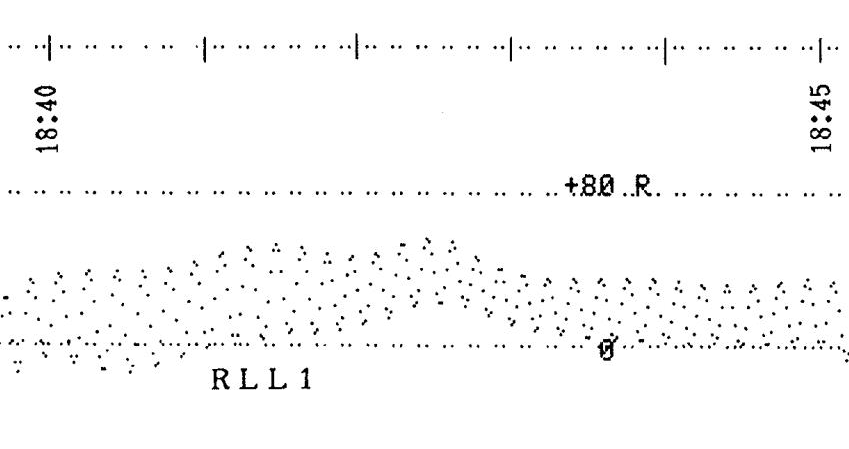

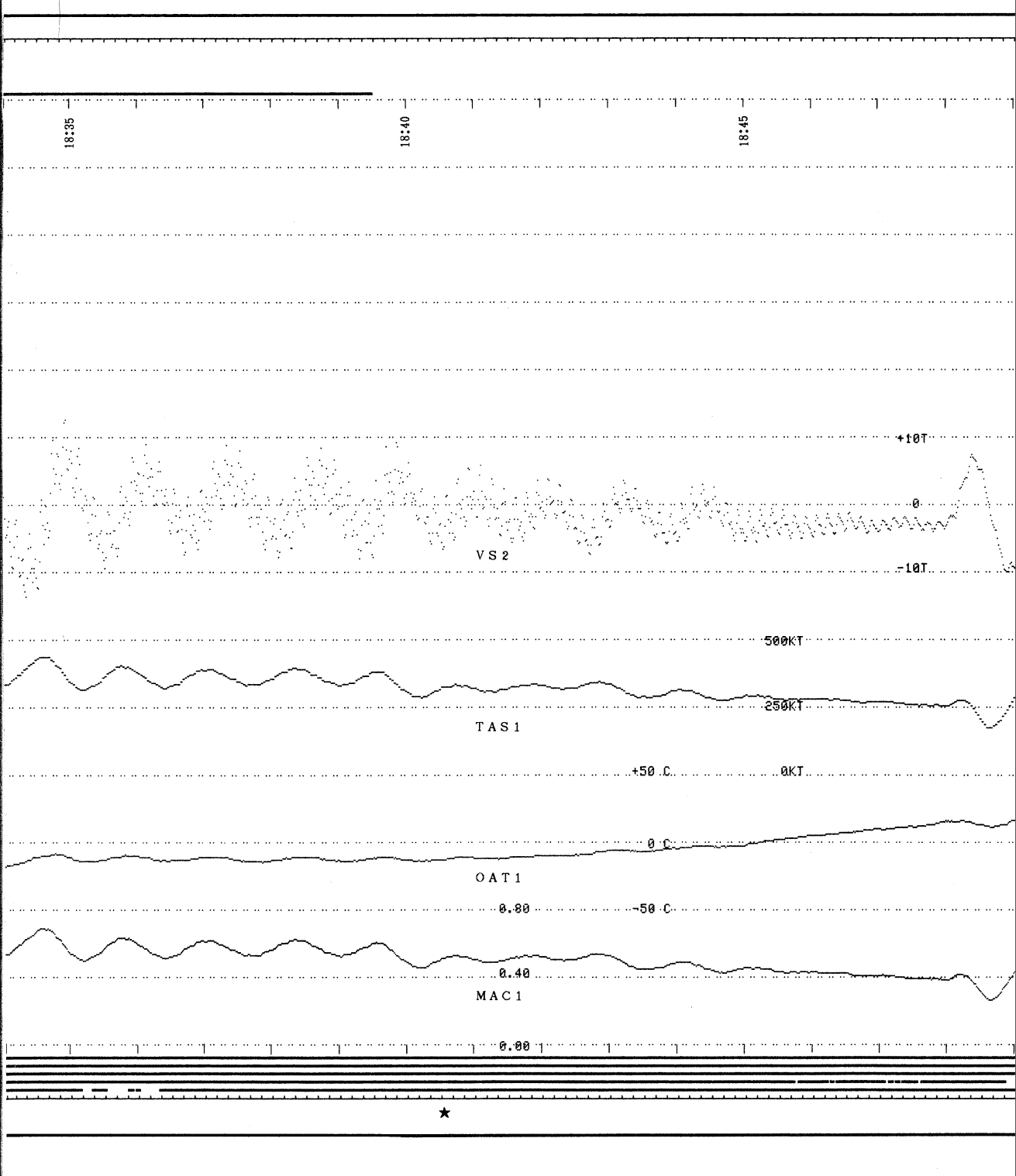

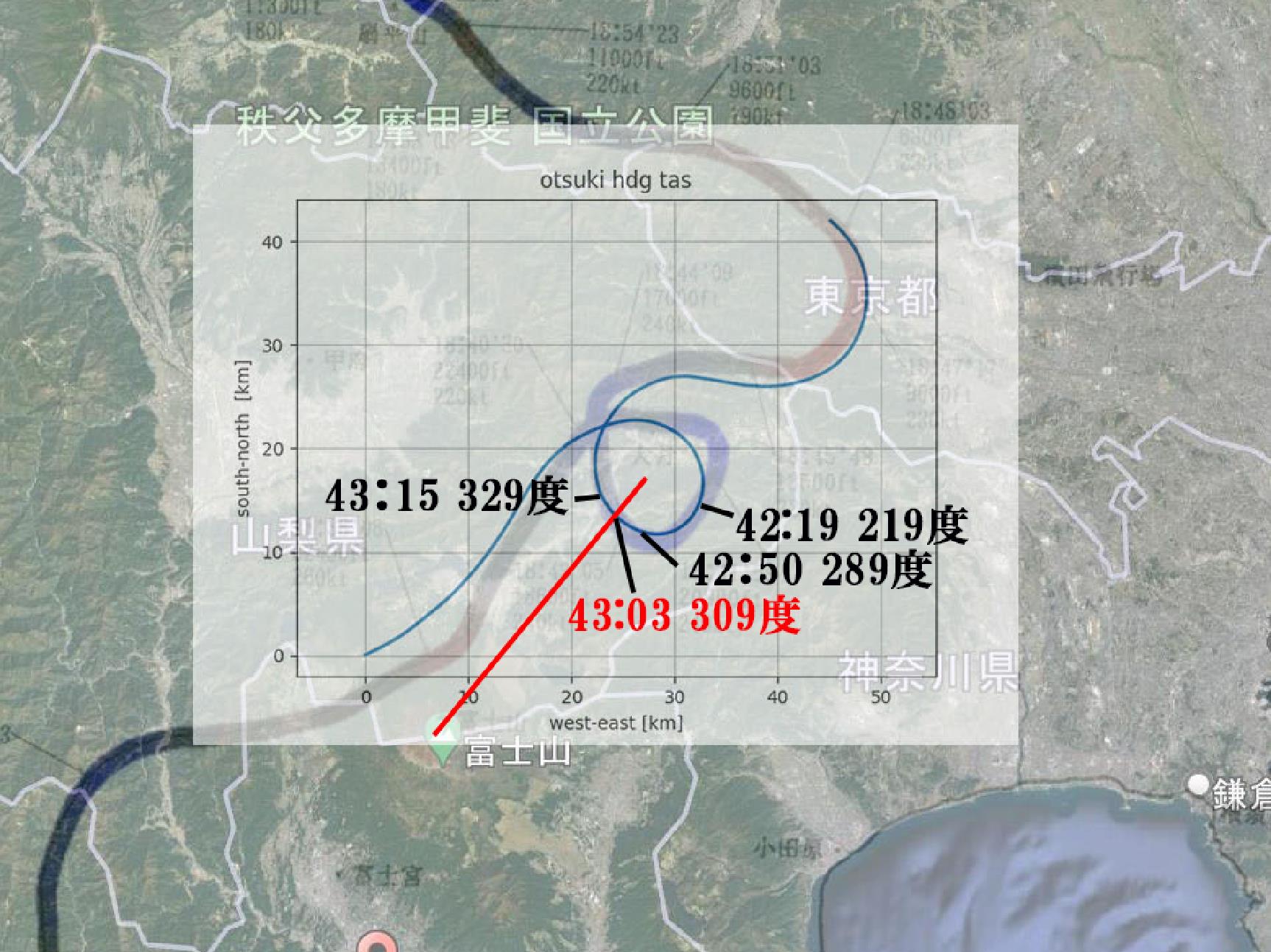

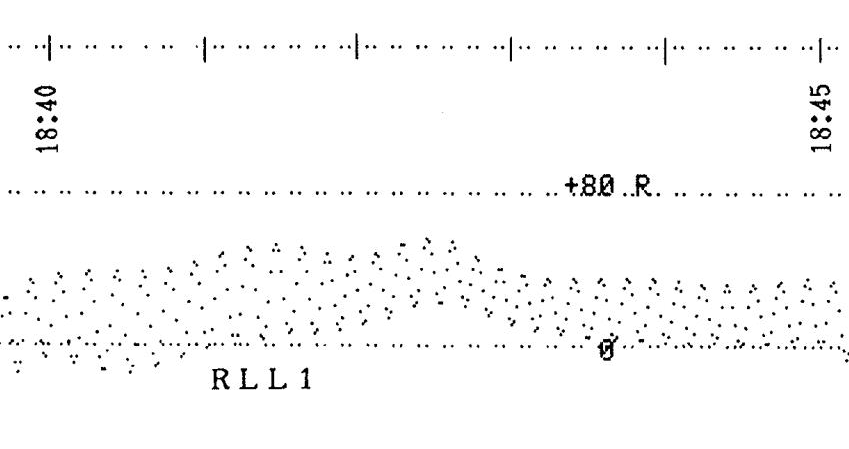

この時のロール(RLL1)を事故調のDFDRのグラフで確認します。

18:43:03付近を抜き出します。

RLL1だけ抜き出します。

-20度の18:42:50から+20度の18:43:15範囲を赤で図示します。

緑線の18:42:19は富士山方向と機首方位が一致している時刻ですので、この時刻以降が方位角だけを考えると左窓から見える範囲です。

青横線がロールが10度または20度となる位置です。

赤い範囲ではロールの最低値が20度から7度程度となっていることが確認できます。

まとめ

窓の左前に見えた時刻は-20度の18:42:50以前と考えられます。

窓の左真横に見えた時刻は18:43:03と考えられます。

プラスマイナス20度の方位角度範囲の仮定は特に無理なものではないので妥当だと思います。

窓に対する顔の位置次第で20度のずれはカバーできると考えられます。

むしろ、少し前のめりの姿勢で窓を見たとすると、20度以上の後方振り返りとなり、+20度の18:43:15の時点を真横と錯覚しても不思議ではありません。

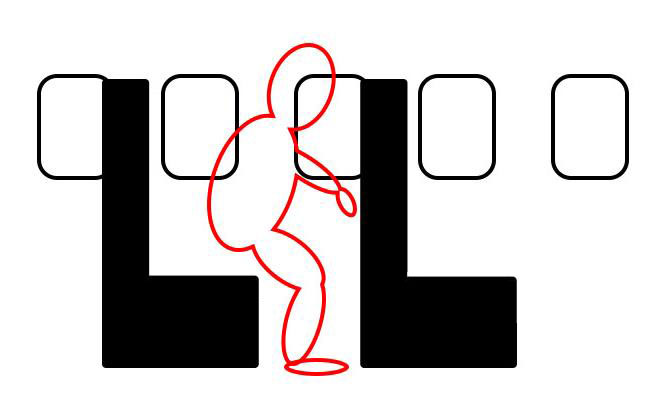

富士山までの距離を24400m、飛行高度5500mから3380mの富士山頂上付近を見下ろしたと仮定しますと、見下ろし角は5度

機体のロール角が20度から7度として、さらに富士山頂上付近への見下ろし角度は5度下向きを考慮しますと、

普通に席に座った状態で、富士山を見るのは難しく、座った姿勢のままでは見ていない可能性が高いかと思います。

しかし、席から少し腰を浮かして立ち上がったり、前のめりになって、窓の近くへ顔を寄せるなどすれば、十分に富士山頂上付近が見えただろうと思います。

証言者は非番の客室乗務員でした。自身の体を窓際に座る隣の乗客の体に触れずに、窓上部に寄せるという技術は持ち合わせていたと考えられます。

そのように体の姿勢を変化させたという証言はありませんが、詳細までは不明ですのでありえることは考慮すべきでしょう。

富士山を見る直前、隣の乗客にうしろのL5ドアへのサポートをお願いしたとされてます。L5ドアの位置確認のために立ち上がって指を差すくらいはやっていてもおかしくはありません。

このように窓際に座る隣の乗客とコミュニケーションをとっていたので、現在位置を確認するために、意識して体を窓方向に寄せて、外を眺めたということも考えられます。

さらにそれ以前には、他の乗客のライフベスト着用を手伝うために席を立ってますから、その時に窓から見たという可能性もあるのではないでしょうか。

「左の窓の少し前方に見えた富士山は、すうっと後方に移動していきます。」というのは、立って見ていた可能性もあると思います。

旋回の絶対位置が実際は全体的に少し右(東)にずれていたり、また、今回の角度読み取り誤差があったとすると、時刻範囲が7秒程度後ろにシフトして、ロール角最低値が5度となり、見える条件がさらに緩和されることがありえます。

また、そもそも「富士山が窓のちょうど真横にきた」という表現は、富士山の目視を意味しないのかもしれません。どこかの時点でチラリと目視した後で、旋回の状況から、真横くらいになっただろう時という予測なのかもしれません。

証言には報道によって表現のぶれがあり、どの文章表現が確かなのかは、はっきりとは分かりませんでした。いろいろな可能性があると思います。

証言の文章表現が正しかったとしても、証言者の思い違いやあいまいな記憶の部分もあるでしょうし、そのあたりも考慮しますと、

どこかの時点で左の窓から富士山を見た、という程度の可能性はあると言えます。検証としてはそれで十分でしょう。

参考までに「羽田に戻ればいいな」と感じたのは、救命胴衣着用を手伝うより前の時間帯の話のようですので、今回の考察には含めませんでした。

「尾翼に何が起きたか」番組での大月旋回目撃の検証

番組内で山梨県都留市からの123便目撃情報があります。

過去考察で目撃情報というのは扱っていなかったのですが、一部の仮説で大月旋回は無かった、DFDRは改ざんされている、とする根拠にもなっているようですので、

この目撃情報からは、大月旋回を否定するものではない、という考え方を示したいと思います。

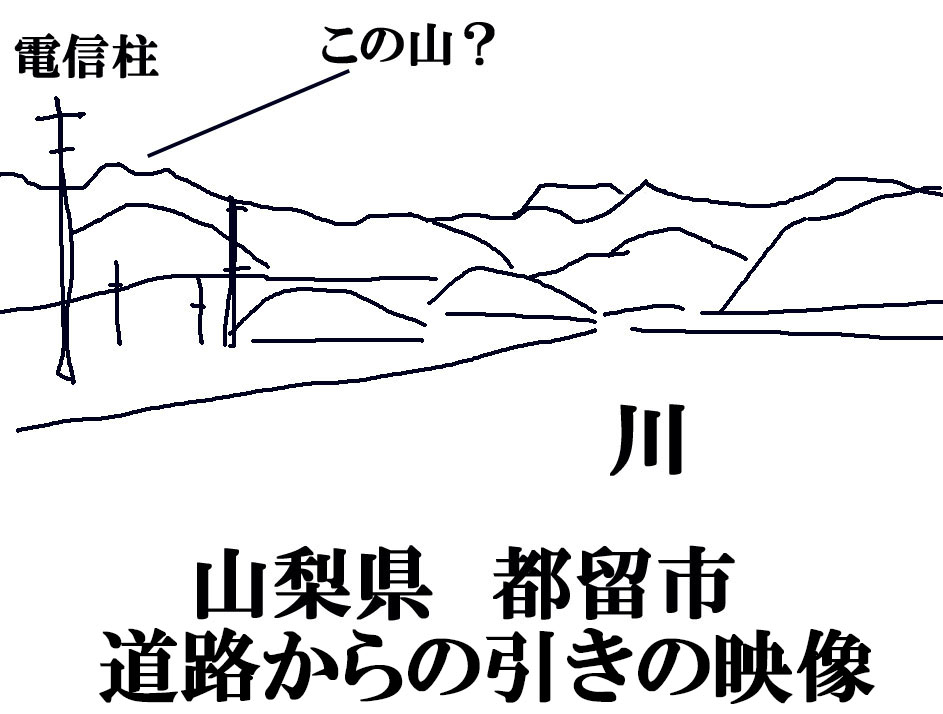

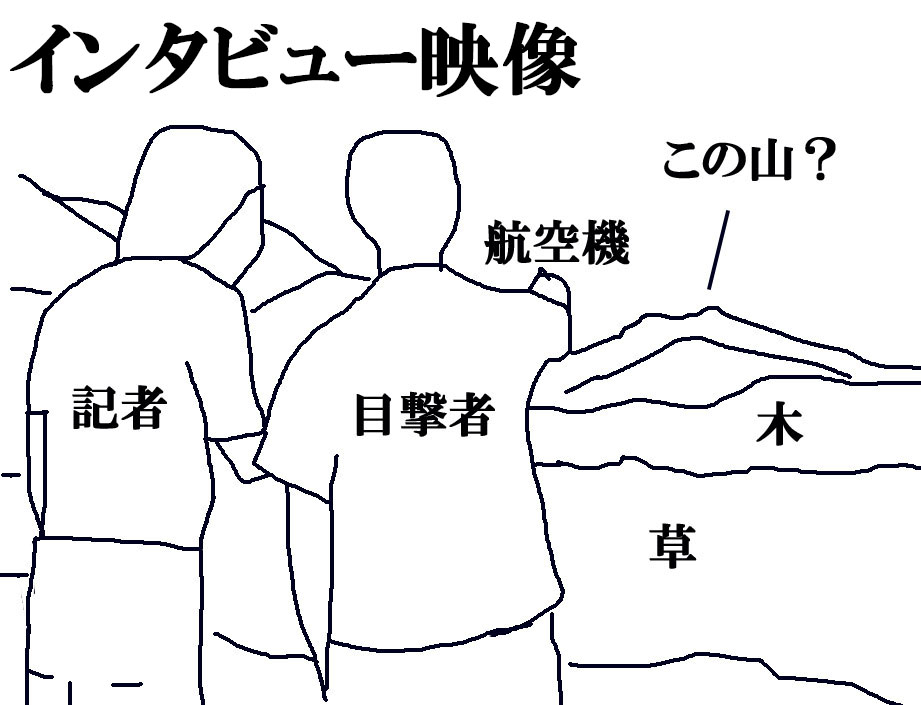

番組内でまず都留市にある川にかかる道路から遠くの山々を眺めた映像があります。続いて、目撃者が指差しで航空機位置の説明をするインタビューシーンがあります。

道路からの引きの映像の左の山が、おそらくインタビュー映像での背景の山と同じであると思いますが、映像からははっきりとはわかりませんので、間違いかもしれませんが、

ここでは仮に同じ山として考察します。

一見すると、この2つの撮影場所は同じように思えてしまうのですが、電信柱の有無や草木の有無などから、異なる位置での撮影ということが分かります。

さらに目撃者を斜め前から撮った映像が続くのですが、そこが指差ししていた場面の地点と同じかどうかは不明です。テレビ番組の編集ですから違う可能性もあります。

道路からの引きの撮影と、人と背景の山を同時に移す撮影とでは、レンズが異なっている可能性もあり、山の遠近感はあてになりません。

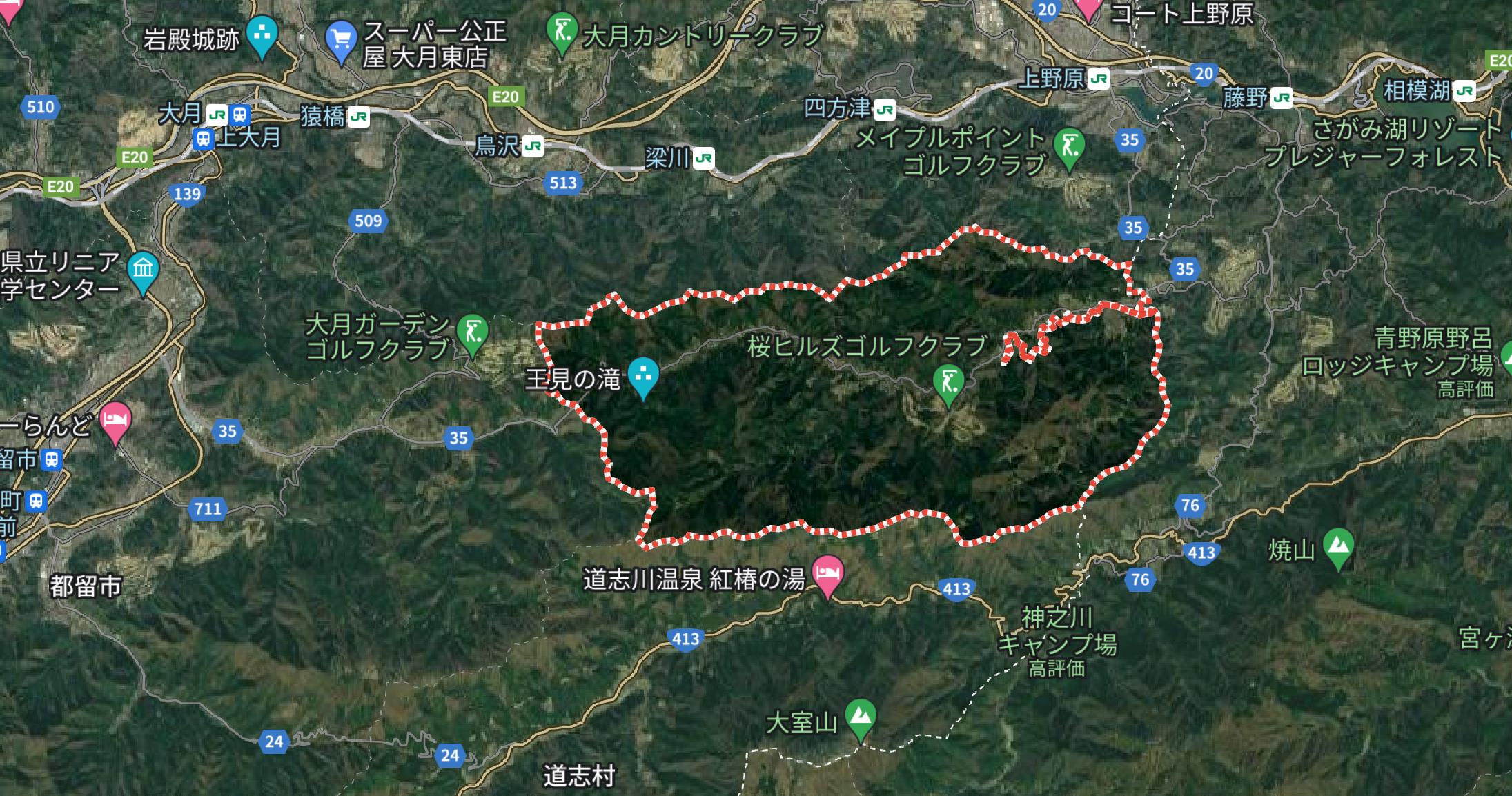

道路からの引きの映像の撮影ポイントはgoogleストリートビューで朝日川に架かる道路上と確定できますが、インタビュー位置は、前方に草木があることから、もっと山に近い位置と思われます。

山に近いということは、稜線への見上げ角が大きくなるということです。

インタビュー映像での記者と目撃者の立ち位置や、背景から、左から右へ下がる傾斜がありそうです。また、手前から奥へかなりの登り傾斜がありそうです。

山の稜線付近への指差し角度は10度以下程度に見えるものの、カメラの見上げ角度は不明です。かなり、低い位置から見上げているようにも見えます。

インタビュー位置を、引きの撮影ポイントよりも山の近くと仮定してみます。事故調の航跡によると旋回で最も距離がある位置へは、10kmほどあったと解釈できます。

その時の、飛行高度は20900フィート(6370m)ですから、tan31度が0.6なので、6370/0.6=10617m(約10.6km)です。

(googleマップより)

つまり、31度の見上げ角であれば、10.6km先の20900フィート上空を飛行していたとなりますから、

地図で見ても、2kmほど誤差はあるものの特に大きな矛盾はなさそうです。

撮影ポイントや見上げ角次第でかなり距離には差ができてしまいます。

目撃者の記憶が確実かどうか分かりませんし、撮影ポイントも未確定ですので、

あいまいさを考慮した場合、大月旋回を否定するものではないということは言えるかと思います。

図引用元:運輸安全委員会ホームページにて公開されている下記の資料

62-2-JA8119 日本航空(株)所属 ボーイング 747SR-100型 JA8119 群馬県多野郡上野村

62-2-JA8119-05.pdf p141 付図-5 胴体ステーション及び座席配置図

62-2-JA8119-05.pdf p137 付図-1 JA8119飛行経路略図

62-2-JA8119-11.pdf DFDR図

日航機墜落事故の事故原因について疑問を感じている人向けに、公式の圧力隔壁破損説ではない別解を以下の動画で提示してます。

データから科学的に導き出した仮説を知りたい方はぜひご確認ください。

日航123便考察動画シリーズ by cooyou.org

P.S.

第4エンジンが簡単に分離するのはおかしいという主張が一部でされているようですが、当時のエンジンというのは簡単に脱落するように設計されてます。

簡単に言ってしまいますと、固定ピンで吊り下げられているだけなので、小さな衝撃でピンが切断されれば、脱落するようになってます。

そのほうが安全性が高いとされていたからです。

追加考察

上記の考察を以前に公開しておりますが、加えて、さらに深堀りしていこうと思います。

秋山村目撃証言

123便の目撃証言というものは、他にも次のようなものがありました。

「北方から飛来し秋山村上空で360度以上急旋回をして北方へ低空飛行」

この秋山村ですが、おそらく山梨県南都留郡の秋山村と解釈できます。

秋山村は東西に長い地域です。以下の位置になります。大月旋回に近い位置です。

(googleマップより)

これを前述の大月旋回の図と重ねてみます。

(googleマップより)

秋山村のどこで目撃したのかは定かではないですけれど、可能性の高いのは西端の無生野という地区です。

なぜ、その地区の可能性が高いのかは証言者の個人情報と関係するので解説は割愛しますが根拠はあるのです。

航跡では旋回の東端に位置しますので、旋回の中から見上げている可能性があります。

特に、証言との矛盾はなさそうです。

全日空小松便機長からの目撃証言

他にも、当日、同時刻に羽田発全日空小松便の機長から日航123便を目撃したとの情報があります。

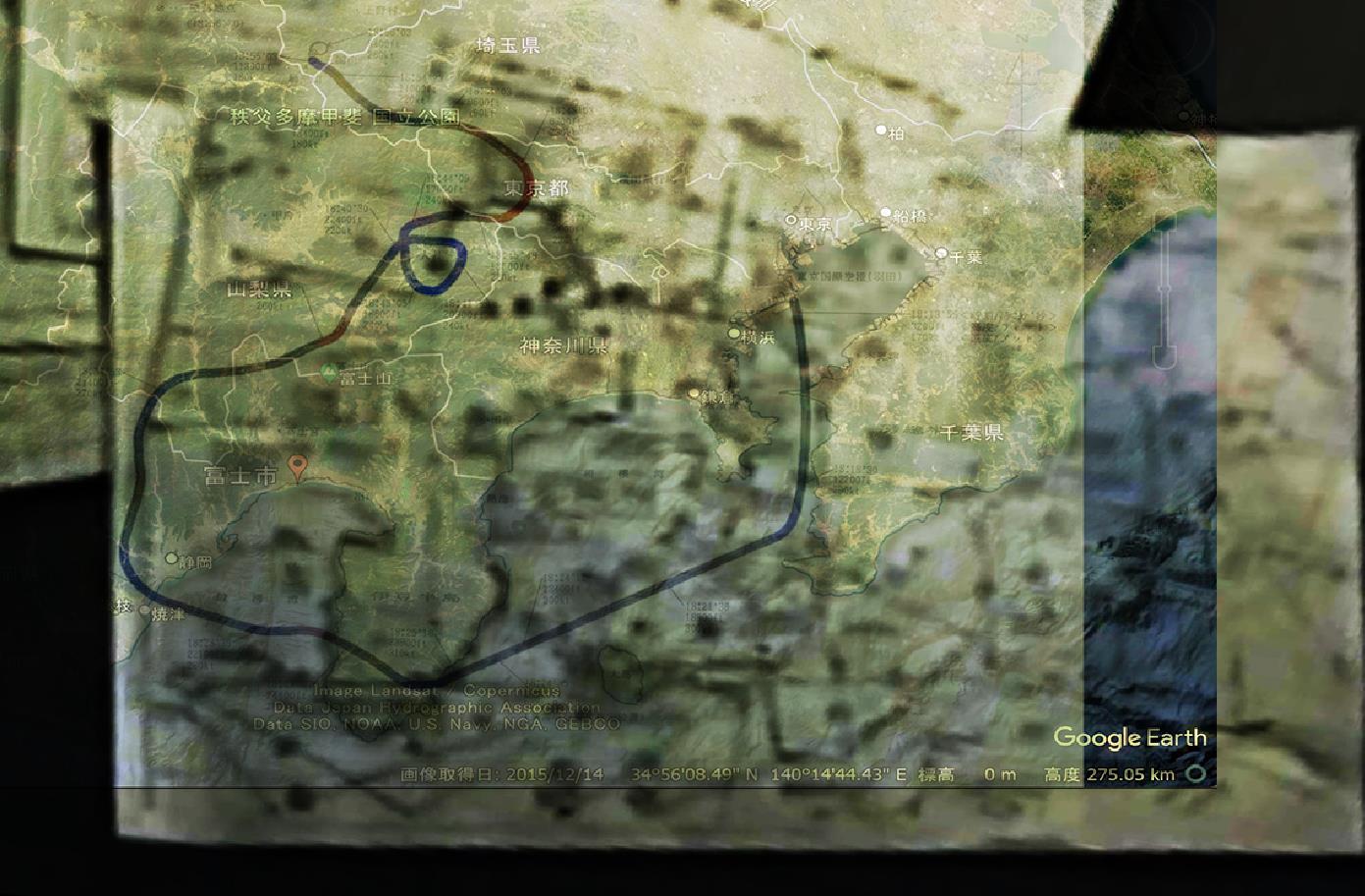

これは前述の「尾翼に何が起きたか」番組でも紹介があるのですが、小松便のレポートと地図を重ねてみました。

レポートの画像は遠近法の歪みを補正して、地図の縮尺と一致するようにしてます。

かなり分かりにくいくて申し訳ありません。

羽田から、神奈川県を横断して、山梨に抜ける小松便の航跡が分かるかと思います。

丁度、大月旋回の下を掠めているような位置です。

小松便のレポートの航跡はメモ書きのようなものなので、地図と重ねるにはかなり無理があるので、まったく厳密さはありませんが、

羽田より南の位置からほぼ西へ直進するような航跡であることが分かります。東京都の南端よりもさらに南を通過した形です。

ごちゃごちゃして分かりにくいので、もうすこしすっきりした図と重ねます。

(googleマップより)

かなり旋回のメモ図とは旋回の大きさが異なるのは、旋回を分かりやすく説明したメモだからでしょう。

赤い線が目撃した方向なので、大月旋回の開始前の北上を目撃したものと思われます。

そして、大月旋回の南端まで迫って通り越したところで、右後ろに旋回の南端まで来ていた123便が見えたということだと思います。

時間的な確認をしてみます。

事故調査報告書から、大月旋回開始前の北上時点の時刻を18時40分0秒として、旋回南端付近時刻を18時43分0秒だとしてみます。

その時間差は180秒です。

これは目撃時間間隔が3分との新聞報道の情報がありますから、それを踏まえた時刻の割り振りをしてます。かなりアバウトな値と考えてください。

事故調査報告書では、小松便は座間経由で飛行した、との記載がありますから、参考に下図で座間市を図示しました。

一応、小松便証言レポートの267というメモ書きから、座間付近から目撃終了地点までの航路の方位は267度の角度に合わせて図示してます。

同様に、座間手前あたりまでの航路には283というメモ書きもありますので、それも航路の方位283度と解釈して図示してます。

新聞報道では小松便航路よりやや北の位置に座間ポイントという図の記載があり、相模原市上空の座間ポイントという記載もありまして、

それはどこかと推測しますと、おそらく座間市北端に隣接する米軍座間キャンプのKASTNER AAFという地点のことだと思います。

座間の東9キロで管制から123便の視認確認を求められ、そこで前方右上に発見したとの新聞報道があります。

ただ、その位置ですと、123便とは距離がありすぎて少々整合性が低いです。もう少し近いほうが整合性がとれます。

そこで、およそ20秒後に発見したと仮定してみます。

すると、座間市のやや東が目撃開始地点となり、そこから目撃終了地点までの距離は、おおよそ45kmほどです。

視認確認を求められてから視認までに20秒の時間間隔(4km前進)が必要だったという仮定はまずまず妥当な範囲かと思います。

地図上では視認した地点から123便に薄青線を引いてます。ほぼ航路と方向は一致してます。これですと、前方やや左上に見えたように思えてしまいますが、

目撃開始地点では小松便自体が既にやや左旋回をしていたと仮定しますと、機種方向に対して前方右上に123便が見えたということはありえますし、(図では直線を繋いだ折れ線ですが、厳密には曲線の航路)

少なくとも数秒後から目撃終了までは右側に見え続けるので、前方右上という表現になったのかもしれません。

目撃開始地点の小松便の高度は新聞報道によると18000フィートで、その時の123便の高度は22400フィートですから、高度も証言内容と矛盾はありません。

(googleマップより)

目撃終了後は、小松便は北西方向に進路をとっているので右後ろに123便は去っていきます。

目撃終了地点での123便高度は18600フィートですから、小松便が高度を維持していたとすると、右後方へ去っていたように見えたとして矛盾はありません。

一般的に羽田発の航路としましてはYANAGとTANZAという航路の目印を通ることが予想されるのですが、上図の航路ではTANZAの位置とはずれてます。

上図の航路が正確ではないのか、TANZA上空は通過していないのが正解なのは不明ですが、小松便は本来の高度とは違って18000フィートを維持するように管制から指示されていたので、

方角においても通常とはすこし異なっていた航路をとった可能性はあるでしょう。

羽田より10kmほど南の海岸線を通過するのは、一般的なYANAGとTANZAを通る羽田発の航路と一致してます。

個人的には上図の航路でおおよそ正しいのではないかと思ってますが、ざっくりとした情報から推測しているので正確ではないかもしれません。

小松便の速度を仮に時速900kmとしてみましょう。すると45kmを進むには180秒かかりますから一致してます。

速度の仮定が正しいのか、時間範囲の情報が正しいのかは、分かりませんが、

目撃情報というのは、いろいろと誤差や細かい間違いを含む部分が多いでしょうし、新聞報道もすべてが正しい保証もありません、

そのあいまいさを考慮しつつ大筋で一致したと考えて下さい。

※追記

航路の方位というのは磁方位で解釈するほうが正しいようなので、磁方位のずれを考慮して作図をやり直してみました。赤紫の線となります。

磁方位(磁北が0度)と真方位(地図の真北が0度)のずれは6度から8度程度が適切のようです。(2024年時点は8度)

下記では6度のずれを考慮してます。

(googleマップより)

それ以上厳密な考察というのは、もっと細かい確定情報が無い限りはあまり意味がありません。

特に事故調航跡と矛盾がないことが確認できました。

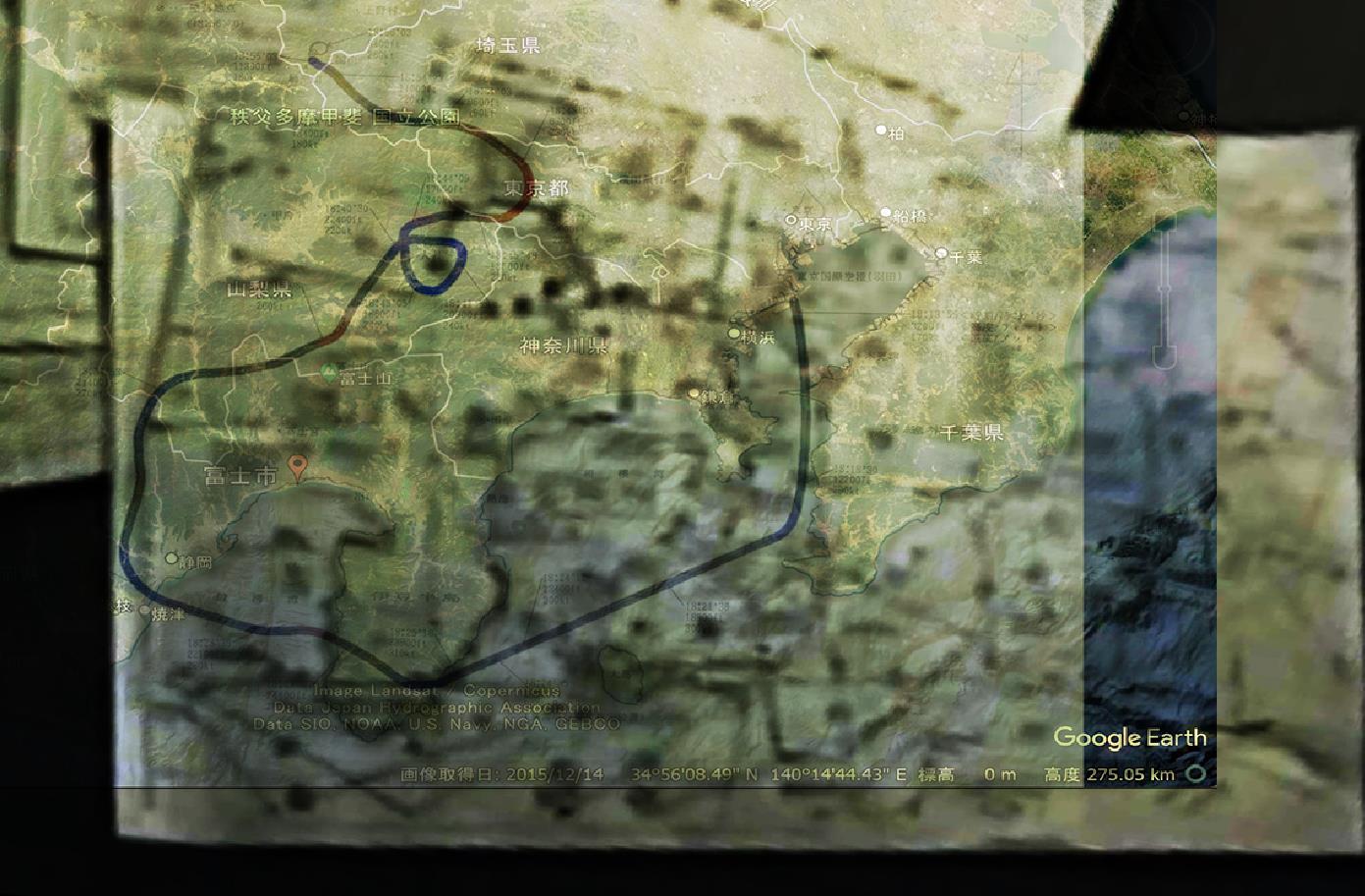

全体の航跡を再現する

せっかくですので、大月付近だけでなく、全体の航跡をDFDRから再現してみます。

前述と同じように機首方位角と真対気速度から計算してみました。次のような形になりました。

かなり事故調航跡と似ている形になってます。二次元の単純計算でもかなり一致してます。

羽田を起点として事故調航跡と重ねてみます。

全体的な絶対位置がずれてます。絶対位置との補正は行っていないですから、次第にずれるのは仕方ないにしても、

特に、羽田から、伊豆半島までの角度が違っているのが気になります。どういうことでしょうか?

異常事態発生前から角度が合っていないのです。

ひとまず、その原因は置いておきまして、画像をゆがませて一致するかを確認します。

薄い青色の線が元の不一致の航跡で、それを全体的に平行四辺形に歪ませました。

このようになります。

このように事故調航跡とかなり一致しました。

再度確認しますが、これはDFDRの機首方位角、真対気速度と画像の全体的な歪み、だけで作成したものです。

計算方法はベクトルと三角関数を使っただけですから、高校生レベルの数学しか使っておりません。航空工学のモデルは使っておりません。

なぜ画像を歪ませると一致するのか?なんの影響なのか?と考えますと、不一致の原因は、全体的な計算誤差か、それか、おそらく風だと思います。

事故調査報告書によりますと、DFDRの計算にて、

一定に北西308度の風9.5ノットを加えることでレーダー航跡と一致した、と記載がありますから、

確かに、北西からの風で、機体が南東方向に流されがちだったとしますと、平行四辺形での補正とも辻褄が合います。

※修正追記

DFDRのHDG(機首方位)は磁方位のため、地図の真方位とは約6度から8度のずれがあります。HDGの方向を反時計回りに6度ほど回転させると地図上の方向となりますので、平行四辺形の補正はその回転を含む操作でした。

したがいまして、事故調の北西308度の風9.5ノットを加えるのは、少なくとも伊豆半島に到達するまでの航跡では不要だったようです。実際にその時の風向は北西から吹く風ではなく、羽田と静浜飛行場の風向データからは南西の風(南西から北東へ吹く風)が吹いていた可能性が高いです。

特に、異常事態発生前の機首角度は丁度横風を受ける角度ですし、風の影響でずれたと考えて矛盾はないかと思います。

若干の懸念としては、風が一定という前提は正しいのか?ということの確認がとれていないことでしょう。

また、実際はどれほど風で流されるのかという定量的な検証は出来てませんので、風の影響だけなのかは不明です。

123便は普段から真っすぐに進まない機体だった、という話もあるので、機体の歪みや左右の重心位置がずれていた可能性は残ります。

しかしながら、垂直尾翼のある時間帯と、ない時間帯とで関係なく、機種の方位とも関係なく、一定の変形で、航跡が一致しましたので、

垂直尾翼の作用で真っすぐに進まないことを補正していたと仮定するなら、逆に、その証拠はない、ということにもなるのです。

そうしますと、やはり、全体的な計算誤差または、風の説明を正しいとするほうが矛盾が少ないように感じます。

さらに、深堀りしますと、で、あれば、

風の影響によって、左右旋回していたのではなく、機体の重心バランスが変化したことで左右旋回していたと見なすほうが妥当だろうと思いますし、

これまでの考察動画でも同じ結論でした。

総じて機体の重心バランスを意図的に変更できた可能性は低いものの、例えば、ギアを意図して出した影響で大月旋回に入ったことはおそらく確かですから、

360度旋回したくてギアを出したのかは不明ですけれども、少なくとも航跡の一部では意図した操縦操作の影響が出ていたと考えるほうが自然です。

意図した方向に旋回できたと言っているわけではないので誤解ないようにお願いします。

結論としましては、左右旋回は、風の影響よりも、機体の重心バランスの影響のほうがはるかに大きかったということです。

もちろん、風の影響がきっかけで機体の重心バランスが変わったということも考えられます。

当然の結論ですので、わざわざ強調するほどでもないです。しかし、このような簡単な検証すらほとんど誰も出来ていないのが問題だと思います。

追加P.S.

個人的には事故調説というのは間違っていると思っているものの、航跡に関しての大筋では、ほぼ報告書の通りだと思ってます。

報告書に不満があったにしても、なんでも反対すればいいというものではありません。正しいのは正しい。それでいいのです。

考察でやり残したことはないと思っていたのですが、

深掘りしないといけないものがまだ残っていたことに気が付いてしまいました。CVRの会話分析とか、違うんじゃないの?と思うところもあります。

なので、あと1本だけ動画を作ろうかと思ってます。

さらに追加考察

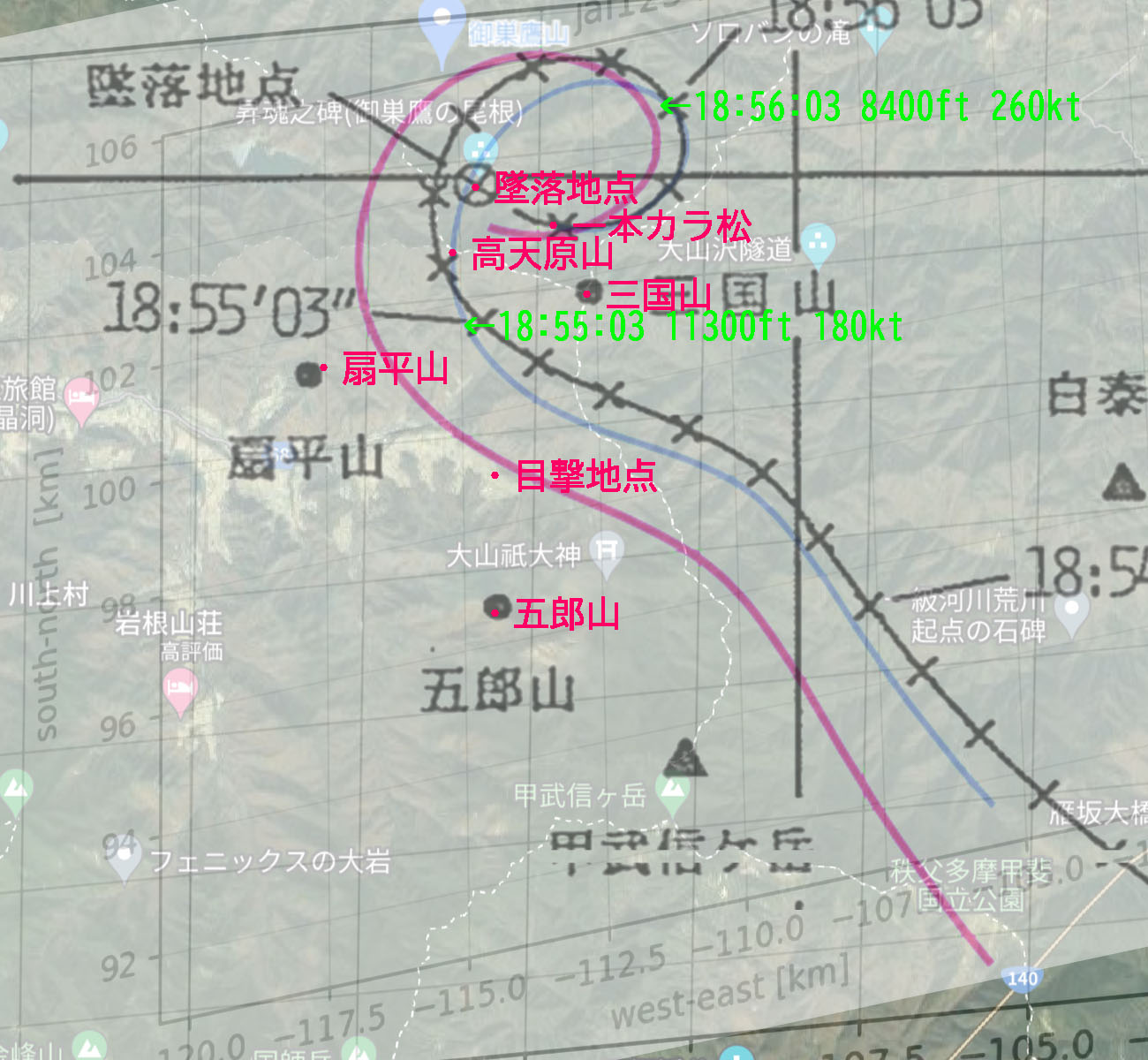

墜落地点付近の航跡を確定させる

DFDRの方位角(HDG)と真対気速度(TAS)から航跡を算出して、平行四辺形のようなゆがみを加えると、事故調推定の航跡にかなり近くなることは前述しました。

せっかくですので、同様の手法で墜落地点付近の航跡も解析してみたいと思います。

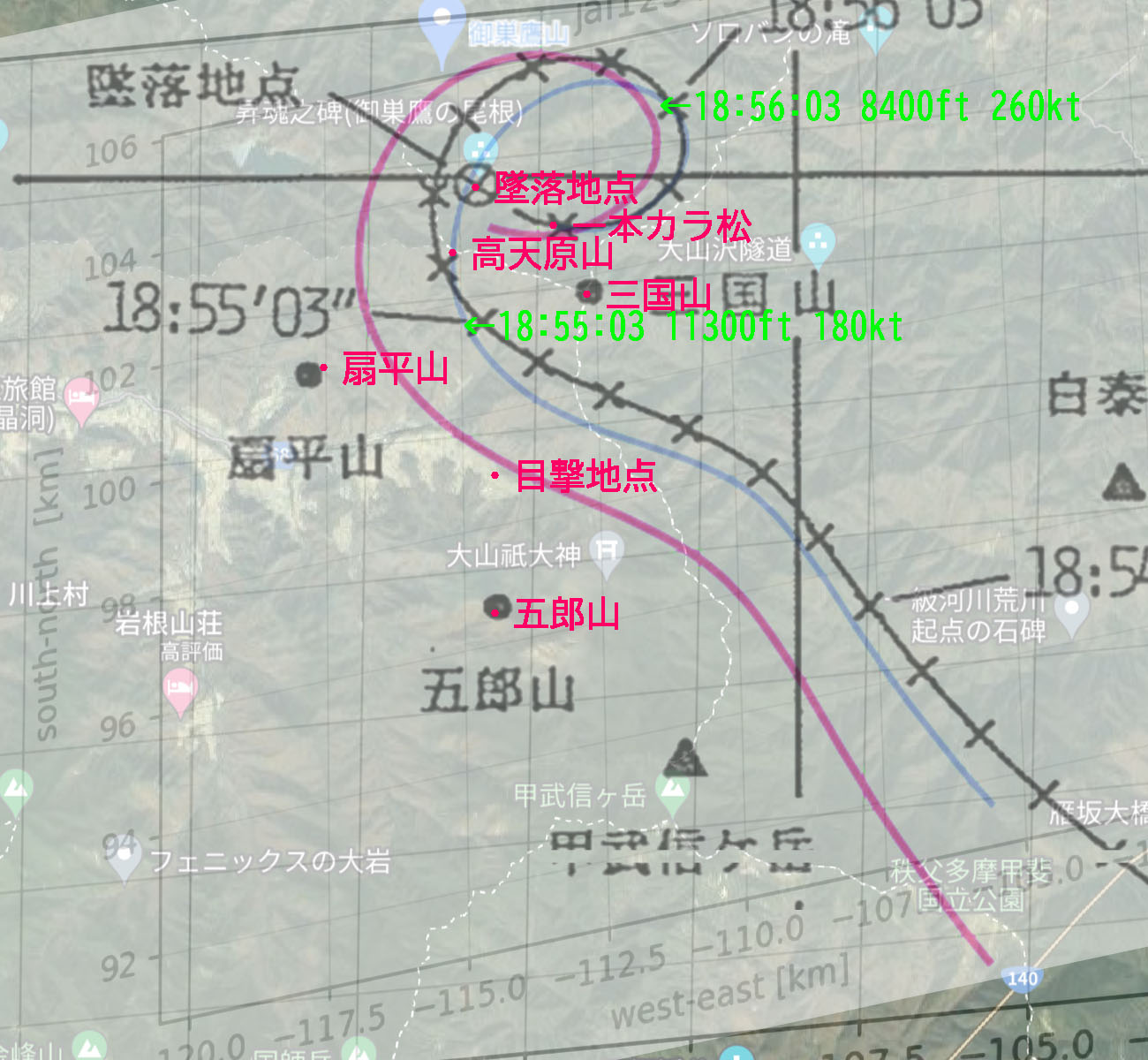

事故調査報告書では全体の航跡として略図が掲載されていて、大月旋回以降から墜落地点までの航跡は報告書別冊付録p129(付録6 付図-12 DFDRによる飛行経路)に掲載されてます。

付図-12によりますと、墜落地点付近では右旋回で楕円を描くような軌道となってます。

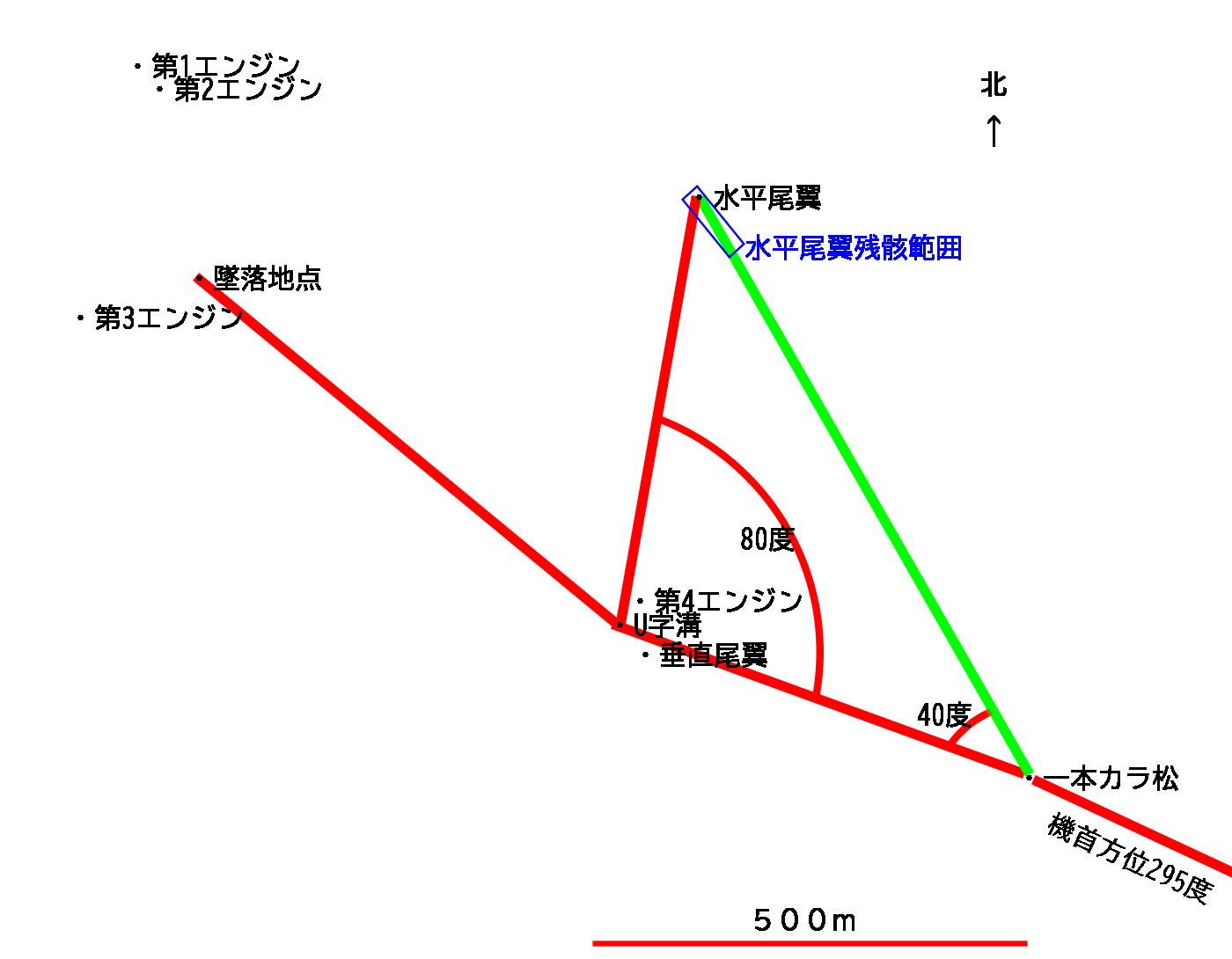

墜落地点までは、まず、一本カラ松付近の木々に接触し、次にU字溝にぶつかります。そして墜落地点に落ちます。

一本カラ松衝突後は方位角と進行方向に相関があるのか不明なので、一本カラ松衝突までの航跡を求めてみました。

それでは、DFDRから独自に解析した結果を示します。

格子の縦幅が2kmで横幅は2.5kmとなってます。事故調航跡と同様に右旋回で墜落してます。

次に、全体航跡の推定で行った平行四辺形のようなゆがみを加えて補正して地図と重ねます。青色の線です。

参考に、事故調推定の航跡は黒色の線で表示します。

付図-12の五郎山、扇平山、三国山、墜落地点の位置を地図と一致させてます。

(googleマップより)

事故調航跡と近い図になりました。

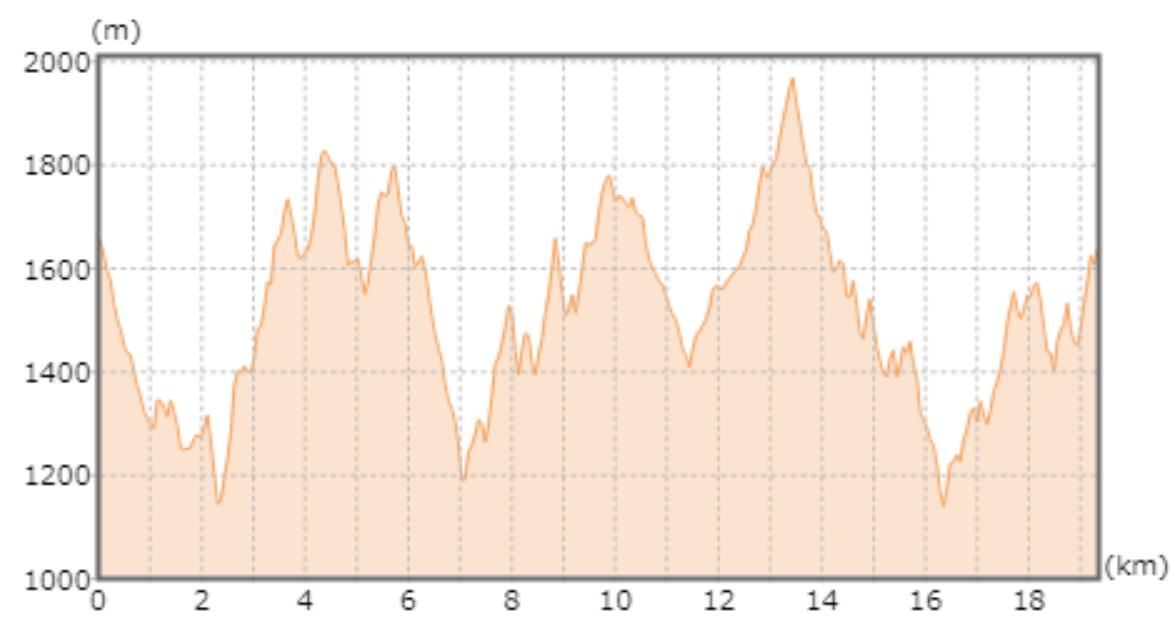

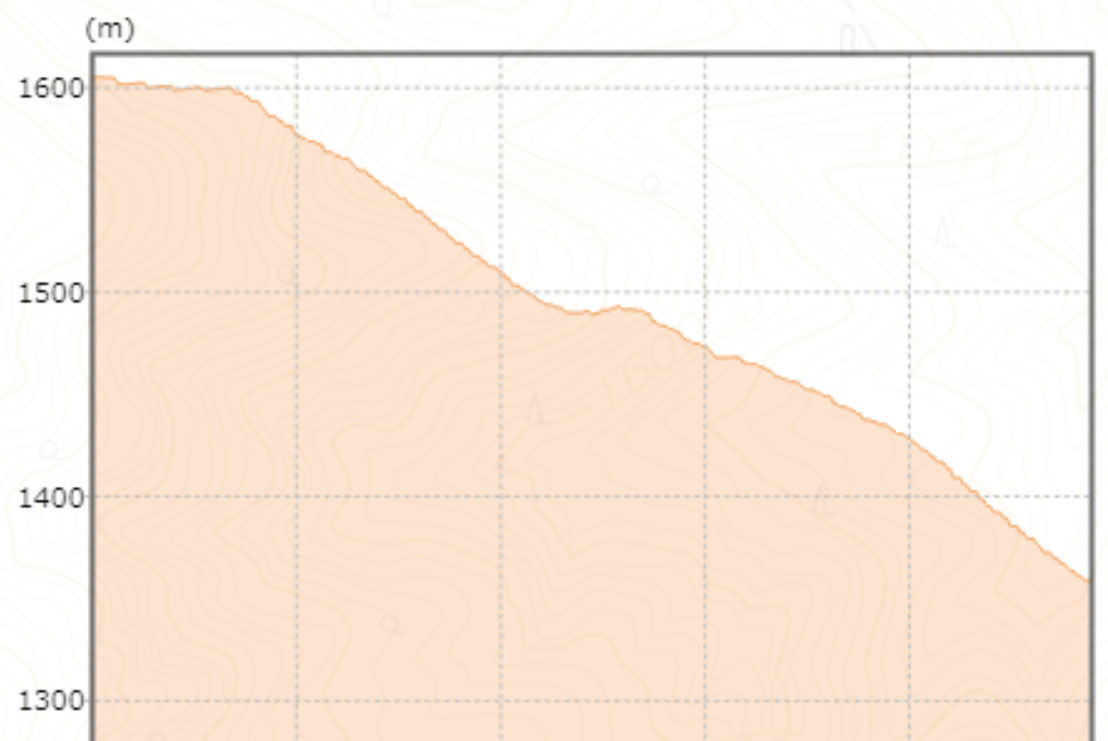

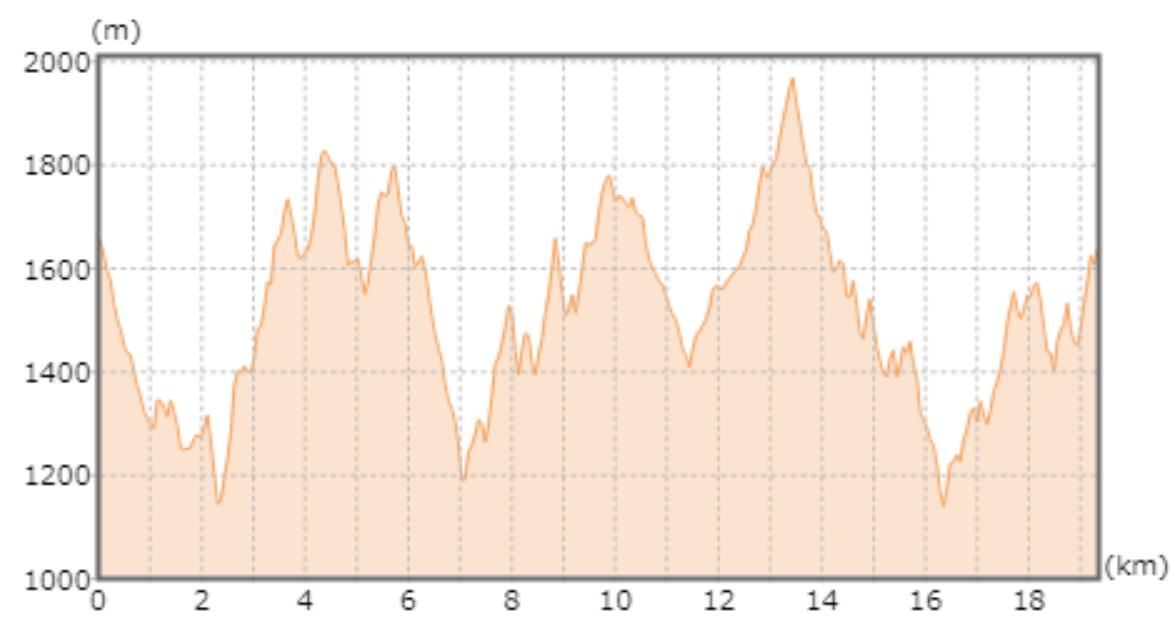

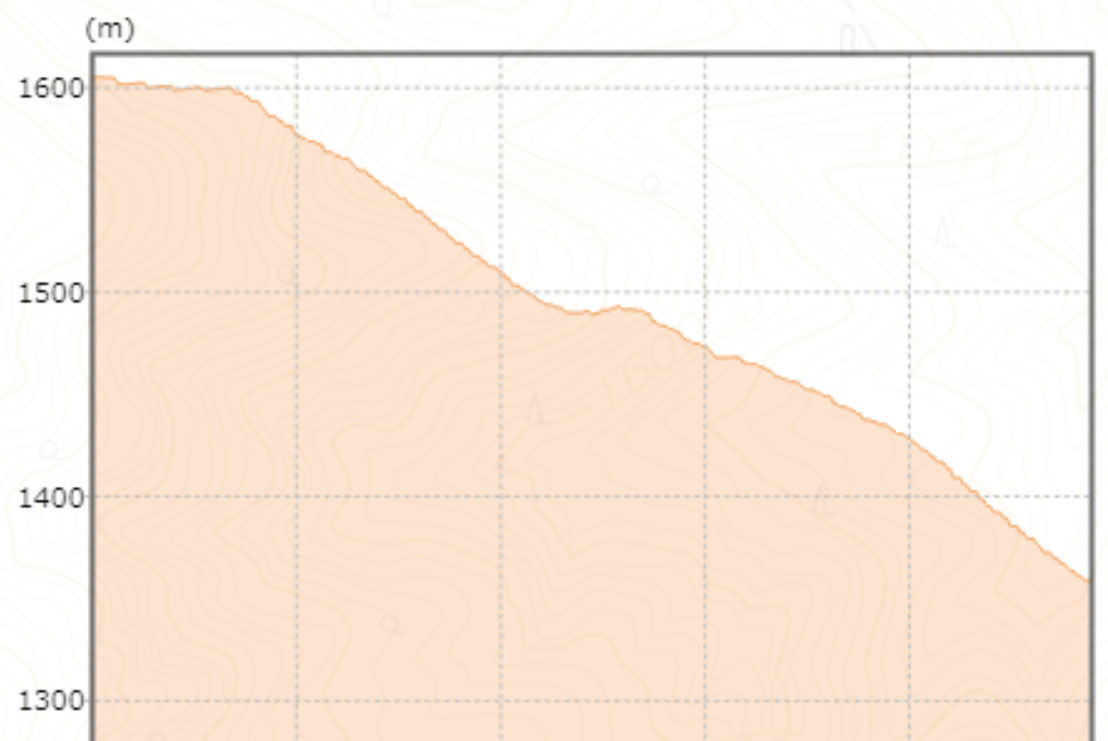

参考に青の航跡での地面の標高をグラフで示します。

NHKスペシャルの「空白の16時間」でインタビューされている川上村での第一発見者は、図の目撃地点という場所から、ほぼ正面から航空機が来る様子を絵で描いてます。

目撃地点付近は標高1400mです。

123便のその辺りの高度は11000feet(3350m)くらいです。したがいまして、目撃地点の地上からは約2km上空を通過したということです。

目撃地点からの水平距離は最も近いところで1.5kmくらい離れて飛行してますから、その時は真上を90度とするなら、概算で53度くらい見上げた角度ということです。

絵では機体の進行方向右側が見えるように描かれていたのですが、航跡からすると、逆の左側が見えたほうが都合がいいです。

右側が見えたとすると、矛盾はあります。

もう少し南西にずれていたほうが目撃証言とは一致するかと思いますので、

もしかすると最大1kmくらいの誤差はあるのかもしれません。別の人の証言では、扇平山方面に進んで右旋回したということなので、大まかに進行方向としては合っているようです。

また、絵で描かれた機体の大きさは空を覆うほどの大きさで、超低空飛行に見えますがDFDRの高度ではここまで機体が大きくは見えないはずですから、だいぶ印象が異なります。

見え方の違いを計算してみます。

普段見る航空機の高度を30000feet(9144m)としますと、9144-1400=7744(普段の距離)、3350-1400=1955(123便の距離)となり、 7744/1955=3.96 なのでおよそ4倍の距離の差があります。

大きさの違いを面積の差で感じると仮定すると、面積比は距離の2乗に比例するので、普段の16倍の大きさを感じたということです。

かなり普段よりは大きく感じたのだと思います。

例えば月や太陽が地平線近くにある場合は、とても大きく見える錯覚が起きることが知られてます。

比較する山などが対象物の近くに重なるようにあると、大きく見える錯覚が起きるのです。

123便の場合も山々が近くにあったので、同じように錯覚が起きてさらに大きく見えたと考えられます。

と、いっても超低空飛行のようにまでは見えませんから、その違いの原因は不明です。デフォルメされた絵なのかもしれません。

視線方向としては、やはりもう少し南西を通ったとしたほうがいいのかもしれませんから、念のため航跡のスケールを適当に調整して目撃地点を通過するような航跡(ピンク色)も作ってみました。

ピンクの航跡は終端がどうやっても一本カラ松の位置とは一致しないので、やはりデータだけの解析ではピンクの航跡にはなりません。

おそらく、青の航跡とピンクの航跡の範囲のどこかに真実の航跡があるのだろうと思います。

目撃証言によりますと、飛行機が山影に消えた数秒後、山の稜線に黒い煙と大きな赤い炎が上がったとしてます。

おそらく高天原山方面に去って行った時刻のことだと思いますが、墜落のタイミングがDFDRと合いません。

DFDRに従いますと高天原山付近から1分くらいは墜落まで時間がかかるのです。証言との時間差があります。

飛行機が山影に消えたのが、高天原山方面に去って行った時刻ではなく、墜落直前の時刻の話なのか、なぜタイミングの違いが出ているのかは分かりませんでした。

数秒という人の感じる時間感覚が不正確なのか。分かりません。

この矛盾の一つの解決策としましては、18時56分12秒に一瞬鳴っている火災警報です。一本カラ松に衝突するより10秒ほど前です。

火災警報の誤動作でないなら、火災が起きていたということですから、高天原山付近では既に煙と火を出しながら飛行していた可能性を考慮すべきでしょう。

それを黒い煙と赤い炎として見ていた可能性もあります。

火災警報が誤動作したかどうかの検証は事故調は行ってませんので、再調査で誤動作が確定しない限りは、火災が起きたと解釈してもいいのです。

また、エンジンはかなりふかしているので、エンジンから黒い煙が出ていた可能性もあります。

それで複数の目撃証言の全部を説明できたわけでもないです。見間違いもあったでしょうし、DFDRから推測する航跡の実際との誤差がどのくらいかも不明です。

証言の左旋回右旋回という表現が逆になっている報告もあるのではと考えます。

というのは、機影を前方から見るのと、後方から見るのでは見た目の向きは逆なので、言い間違うこともあると思うのです。

旋回なんて言葉は飛行機に興味のない人が、質問されて瞬時に正しく使える用語だとは思えません。

同様に、方位についても、正確に言えるでしょうか?今、自分から見て北西はどちらかと問われても、正確に答えられる自信はありません。

取材する側が丁寧に地図を使って確認していれば間違いはないのでしょうけれども、話だけでは間違うことも多いと思います。

ところで、123便の考察において、上野村(主に墜落地点より北東の地域)での目撃談がよく出てきますが、具体的な目撃時刻、位置、方向の情報がよく分かりませんでしたので今回は取り扱わないことにしました。

ここまでの考察において、得られる知見があります。それは機首方位角と速度だけのデータで航跡の再現がほぼ可能という事実です。

この2つのデータだけでの航跡再現の試みは珍しいと思います。簡易な計算で可能ですから、

世界中の航空機事故調査で役立つ知見ですので、ぜひ今後の参考にしていただきたいと思います。

こちらから航跡をリアルタイム3DCGで確認できます。ブラウザで動きますので、ぜひお試しください。

一本カラ松に激突してからの速度と時間の検証

一本カラ松に激突してから墜落地点までの距離は1.2kmほどです。

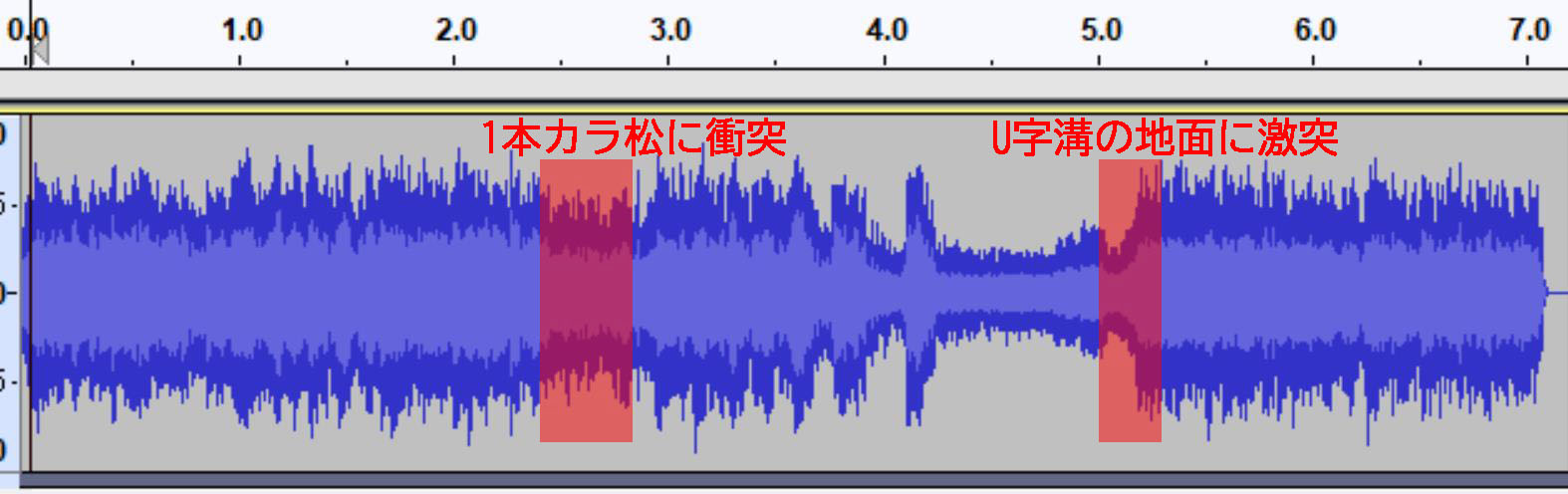

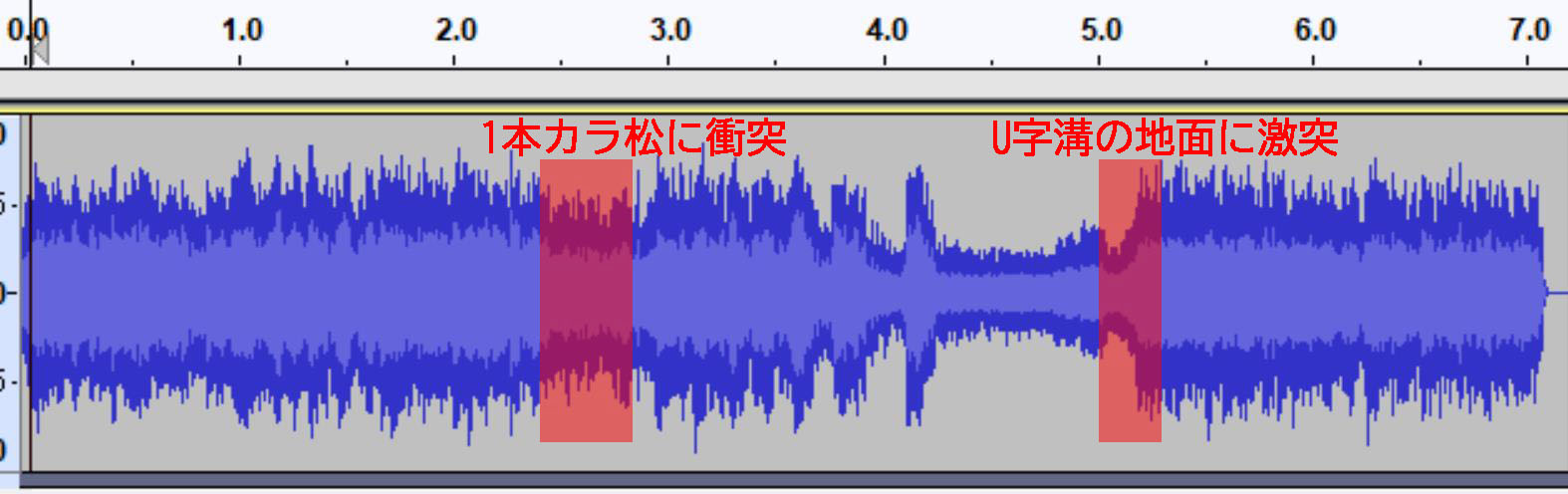

CVR(ボイスレコーダ)の音には墜落時に衝撃音が2回聞こえます。

その間隔を調べてみます。

CVRが終了するまでの最後の7秒間の波形を示します。

1回目の赤い部分が一本カラ松に衝突して右主翼の損壊と第4エンジンが脱落した時点です。

2回目の赤い部分がU字溝と衝突した時点です。

衝撃音の音の出だし時刻を比較しますと、

その間は2.7秒です。

U字溝からCVR記録最後までは2.0秒です。

一本カラ松からU字溝までの距離は500mなので、500mを2.7秒で進むには、時速667kmが必要です。

事故調査報告書によりますと、その時に速度は337NM(時速624km)ということですので、少し違います。

この違いの原因は事故調の解析では2.7秒ではなく3.1秒として計算しているためです。

事故調の見立てでは、18:56:23.4秒に一本カラ松に衝突し、18:56:26.5にU字溝に衝突したと推定してます。

そして第1、第2、第3エンジンが分離したとしてますが、確証はない、としてます。

また、U字溝に衝突後に垂直尾翼の残存部分と水平尾翼が分離したとしてます

U字溝から40から50mほど先に行った時点でDFDRのデータは終わっているとしてます。

最終の速度は263.7NM(時速488km)ということです。

一本カラ松からU字溝までの事故調見立てによる速度から平均速度を概算すると、

U字溝での速度を時速500kmとして、(624+500)/2=562となり、

時速562kmで500mを移動するには、3.2秒となります

事故調の3.1秒の見立てと概算値はほぼ同じになりました。

CVRの衝撃音の間隔2.7秒とは少し違ってしまいましたが、CVRの読み取り誤差なのかもしれません。

どちらにしても時速500kmほどのかなりの速度で墜落地点に激突したということです。

U字溝から墜落地点までは700mありますが、

時速500kmで、2.0秒で進む距離は278mですから

U字溝と墜落地点の間でCVR記録は切れたということでしょう。

実際、3回目の衝突音は無いので、墜落地点までの途中で切れているのだと思います。

墜落時の破壊分離プロセスについての検証

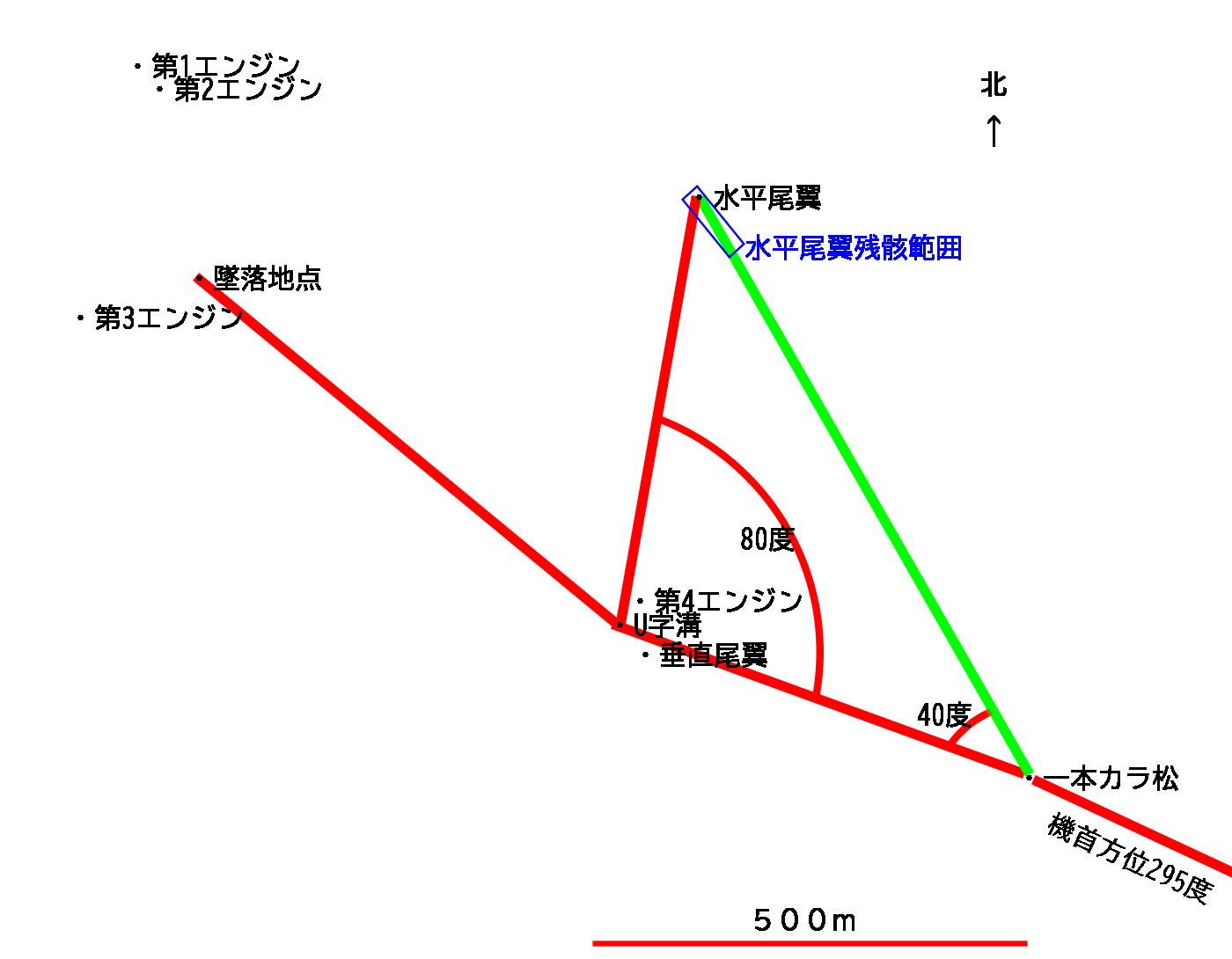

墜落時の事故調推定に関して個人的に思うことは、もう少し無理のない破壊分離手順がありそうということです。

水平尾翼はU字溝から500mほど離れた地点へ、U字溝に衝突した時の進行方向とは80度の角度差がある方向へ飛んでいったことになります。

水平尾翼が、例えばブーメランのようにカーブしながら飛んだ可能性はあるのでしょうか?

いや、それはないです。なぜなら、水平尾翼のすぐそばで胴体部分や右主翼部分の一部が発見されているからです。

つまりこれらが、水平尾翼が直線軌道で飛んで行ったことの証拠です。

落下地点は進行方向との角度差が大きすぎるのでかなり無理があるのではないでしょうか。

一本カラ松衝突時点で分離したとみたほうが進行方向との角度差は40度と小さいので無理がありません。(緑色の線)

第1、第2、第3エンジンに関しては、墜落地点付近で発見されているので、

報告書の確証はないとの言葉そのままで、事故調の見立ては間違いかもしれません。

墜落地点で分離した可能性のほうが高いと思います。

第3エンジンは胴体とは少し離れた場所で発見されてますから、U字溝で分離した可能性もあると思いますが、

特に第1、第2エンジンに関しては墜落地点から地面付近を移動した機体の一部と発見場所が同じですから、墜落地点までは分離しなかった可能性が高いと思います。

第4エンジンの部品は一本カラ松からU字溝にかけて進行方向に沿って広い範囲で発見されているので、

第4エンジンが一本カラ松との衝突で破壊分離したのは確かでしょう。

事故調としてはエンジン推力のDFDRデータから推測しているのですが、一本カラ松衝突以降はすでに異常な状態であったので信頼性のあるデータではないのです。

水平尾翼に関しては、事故調はなぜわざわざ位置的に無理のある推定にしているのかは、はっきりとした理由は分かりませんでした。

第4エンジンとほぼ同時に、一本カラ松での衝撃によって、水平尾翼も分離したとみるべきです。

相模湾上空の異常事態発生以降では、最後部は既に無くなっている状態ですから、水平尾翼も正常な固定ではなかったでしょう。

直撃ではない衝撃でも局所的に大きな力が加わり分離した可能性はあると思うのです。

もしも、U字溝で垂直尾翼が分離したなら、垂直尾翼も同じ方向に飛んでいる可能性が高くなると思うのですが、

実際は垂直尾翼はU字溝近くの水平尾翼とは反対方向で発見されているので、U字溝以前に水平尾翼は分離したとしたほうが無理がないのです。

一本カラ松に向かう機首方位は295度(磁方位)で、地図上の真方位ですと-6度ほど補正して約289度です。機首方位と進行方向が同じだったと仮定しますと

機体本体と、水平尾翼の飛翔方向は、重量比や運動量を考えた場合、緑の線の軌跡で水平尾翼が飛翔したとして矛盾ないように見えます。

さらに、状況証拠を示します。

水平尾翼の残骸は上図の青枠で示した範囲に広がってます。ほぼ緑線上の飛散角度になっていることが分かると思います。

これが、U字溝からの飛散だとするのは可能性が低いことが分かります。

ところで、一本カラ松から、この青線枠に至る緑線上の範囲では何も発見されてません。

一本カラ松衝突で右主翼は破壊されているので、もっと右主翼の部材が青線枠に至る緑線上で発見されていてもよさそうですが、発見された場所は青線枠内だけなので、

そのため、U字溝からの飛散という解釈を事故調はしているのかもしれません。

しかし、右主翼はかなり細かく破壊分裂しているので、小さすぎて青線枠に至る緑線上では発見されていないのだと推測します。

地上の標高を示します。

一本カラ松 1535m

水平尾翼発見地点 1360m

U字溝 1610m

墜落現場 1560m

一本カラ松と水平尾翼発見地点の標高差は175mで、水平距離は770mです。

U字溝と水平尾翼発見地点の標高差は250mで、一本カラ松からの水平距離は500mです。

機体本体と水平尾翼が一本カラ松から射出されたと仮定して、ブラウザで動くリアルタイムシミュレーションを作成してみました。

[射出]ボタンを押すと、赤丸(機体本体)と緑色(水平尾翼)が飛びます。

設定値は射出速度667k/h、初速割合68%、射出角度9度、空気抵抗0.1としてます。

射出角度とは水平から上方へ向けた角度のことです。

背景の緑色の山並みは一本カラ松から水平尾翼発見地点までの標高断面のグラフですので、山にぶつからないかどうかの目安です。

背景の赤色の山並みは一本カラ松からU字溝までの標高断面のグラフです。

機体本体のほうは、エンジン推力があるため重力加速度や空気抵抗の影響はない前提としました。射出速度を使います。

水平尾翼のほうは、速度は射出速度に初速割合を掛けた速度です。

水平移動は空気抵抗を考慮した計算をしてます(上記設定値ですと初速は667*cos(9度)*0.68=448km/h)。垂直移動は重力の影響で落下します。

この設定値の場合、結果として、機体本体がU字溝に到達するまで約2.8秒、水平尾翼が発見地点に到達するまで約9.6秒となります。

このシミュレーションでは機体本体と水平尾翼の射出角度を同じとしてますので、実際は異なると思います。

場合によっては水平尾翼の空気抵抗がもっと小さく、射出角度ももっと小さいということもありえるかと思います。

特に不自然な動きの放物線ではないので、十分ありえるのではないでしょうか

途中の高い山並みを越えることが出来る放物線の軌跡は限定されますから、水平尾翼発見地点周辺で残骸がかなり限定的な区域で見つかった事実とも符合します。

途中の高い山の稜線付近を重点的に捜索すればなにか発見できたかもしれないですね。

U字溝から水平尾翼発見地点までの標高断面グラフは以下です。

これを見ますと、総じて下り斜面です。報告書の通りU字溝付近から水平尾翼が分離したなら、この軌跡上で残骸が残っていてもおかしくないと思いますが、実際は残骸は発見されてません。

つまり、U字溝付近から水平尾翼が分離した状況証拠はないので、U字溝付近から水平尾翼が分離していないとしても残骸状況との矛盾は起きないのです。

(追記)U字溝から先にも水平尾翼の残骸があることから水平尾翼が一本カラ松で本体から分離して、U字溝地点から右カーブの軌道で落下点へ移動した、というのが事故調解釈とする話もあるようです。

話を戻します。墜落時のDFDRのデータは不確定な部分が多く、解析は技術的に困難というのはよくわかります。

ただ、事故調は一本カラ松以降のDFDRを信用し過ぎで、現場の残骸位置状況と合っていないため、再調査で再考してほしいです。

ついでに話しますと、水平尾翼の中から与圧領域の断熱材が見つかったことが圧力隔壁破損説の証拠として扱われてますが、

この墜落時の分離時点で圧力隔壁に水平尾翼がぶつかり、隔壁に穴が開いて断熱材が移動した可能性だってありますし、

相模湾上空で小さな穴が隔壁に開いて、断熱材が移動した可能性もありますし、

隔壁を貫通しているAPUダクトに破損があって、そこから移動した可能性もありますし、

様々な可能性がありますから、なにも相模湾上空で隔壁に大穴が開くだけが唯一の方法ではないのです。

断熱材については、どの部分の断熱材のことなのかも明らかでないです。一般的に旅客機では与圧側の隔壁全体に断熱材は敷き詰められてます。

しかし、報告書ではそのような記述はありませんし、墜落現場での隔壁の写真でも、断熱材は付いてません。

123便の隔壁には断熱材は敷き詰められていなかったのでしょうか?

敷き詰められていなかったとしたら、他の航空機と設計が違うのか?敷き詰められていたとすると、大量の断熱材はどこへいったのか?もれなく海上に落ちたのか?墜落現場にあるのか?

個人的に興味のあることなのですが、この基本的なことが、調べてもはっきりしないのです。なぜか話題に上がることもないので、自分だけ知らないだけなのか、謎です。

隔壁の写真もいくつか見ましたが、それが123便となる航空機の写真なのかそれとも別の航空機の写真なのかも判別できないので、はっきりしません。

報告書を読む限りでは、断熱材は隔壁には敷き詰められていなかったと解釈したほうが文意に合っているように感じます。

仮に、他の航空機同様に敷き詰められていたとすると、隔壁に大穴が開いた時に、海上に大量に飛散していると思うのですが、海上では見つかってませんし、海上から回収した残骸からも見つかってません。

断熱材が隔壁に敷き詰められていたかどうかはともかくとして、

=========(追加解説)=========

隔壁与圧側面全体に断熱材が敷き詰められていたことは確定という結論に至りました。

1985年8月17日朝日新聞では同型機の断熱材が敷き詰められている隔壁写真が掲載されてます。

圧力隔壁の説明で、

「アルミ合金製。その上を銀色の断熱材が覆っている」

と記載されている通りが事実です。(銀色は断熱材を覆う袋状の素材の色です)

また、日航関係者が日航123便機体のJA8119で同様に断熱材が覆っている事実を認めていることも確認済です。

=============================

なにより隔壁開口部分に断熱材が付着していないのは不思議なことです。

開口部での流速は音速に達するほどと予想されているので、断熱材の断片が破断面にこびり付いていそうなものです。

金属疲労のあったとされるL18という隔壁の破断面は電子顕微鏡で観察されてます。(他の直線破断面はレプリカ法で電子顕微鏡で観察)

そして、断熱材や断熱材を覆うビニールは一切見つかっていないという事実があります。

なぜ破断面にはなにも証拠が残っていないのでしょうか?肉眼の目視で見つからないだけなら見逃しということもありえます。

しかし、電子顕微鏡でも見つからないのは、断熱材が排出された経路が違うからではありませんか?もしくは気圧差があまりない状態の時に排出されたのではないでしょうか?

断熱材に関しては見つかった場所だけを注目しすぎて、見つからなかった場所を評価する視点が欠けているのです。

墜落場所に関しての事故調査報告書の参考ページ

62-2-JA8119-05.pdf

p149 付図-13 残骸分布図-全体

p150 付図-14 残骸分布図-墜落地点

p151 付図-15 残骸分布図-右主翼

p152 付図-16 残骸分布図-水平・垂直尾翼

p153 付図-17 残骸分布図-No.1、2、3エンジン

p154 付図-18 残骸分布図-No.4エンジン

p155 付図-19 一本から松からU字溝にかけての状況

報告書付録

p109-111 4 墜落直前の飛行状況の推定

海底残骸の調査について

航跡や墜落状況に関しての上記までの考察の多くは、事故原因の追求とは関連性が低く、考察の重要度としてはあまり高くないと考えておりますが、

海底残骸の考察は事故原因に関連する証拠と密接に関わる部分ですから、重要です。

事故調の解説書p21「10 海底残骸の調査について」の「(1)調査区域の設定」の説明は以下の通りです。

調査区域を設定するに当たって、以下の要素が検討されました。

A 発見された残骸の漂流物

B 海上保安調の測量船と巡視船による海流観測

C 残骸の形状、風向、風速、海流を加味した推定落下区域

D DFDR及びCVRの情報(飛行経路、異常音発生地点)

となってます。

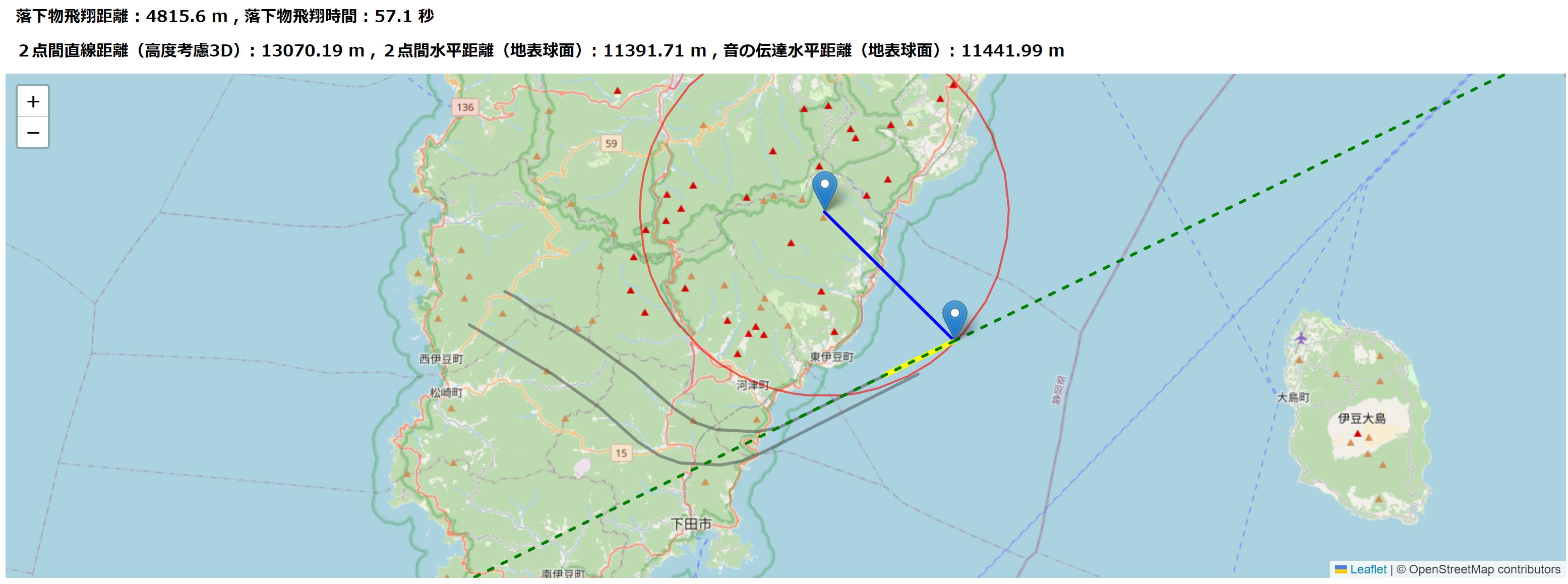

残骸調査区域は解説書p23図16および報告書 付図-21に記載されてまして下記の区域です。

報告書付図-22の伊豆半島の落下物(2)(5)の位置も重ねました。

黒の線が事故調推定の航跡です。水色の区域が事故調の調査区域です。

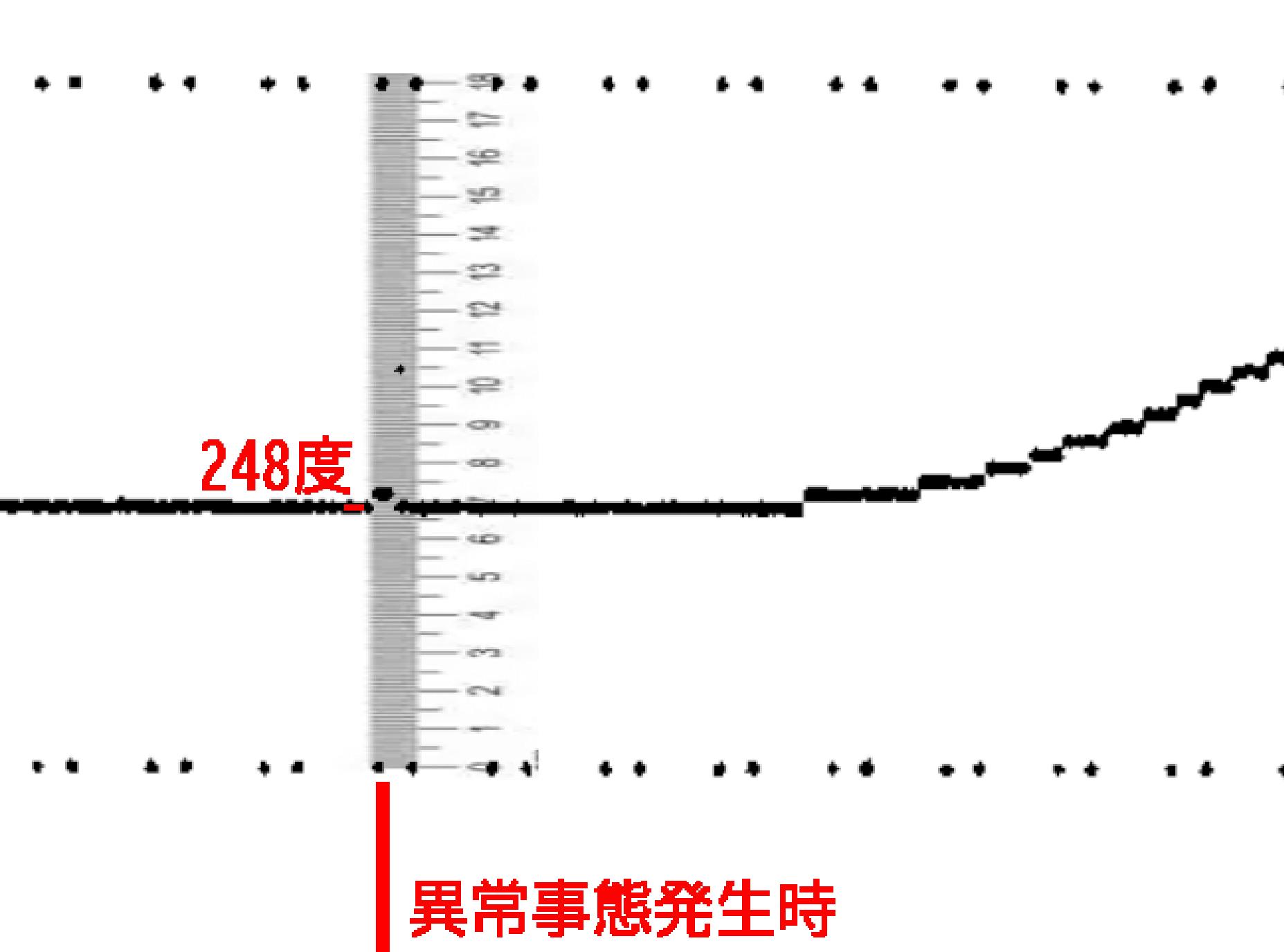

事故調によると、異常発生時の進行方向はレーダー航跡で244度と調査区域の図に記載されてました。確認しますと確かに図の航跡では約244度で描かれてます。

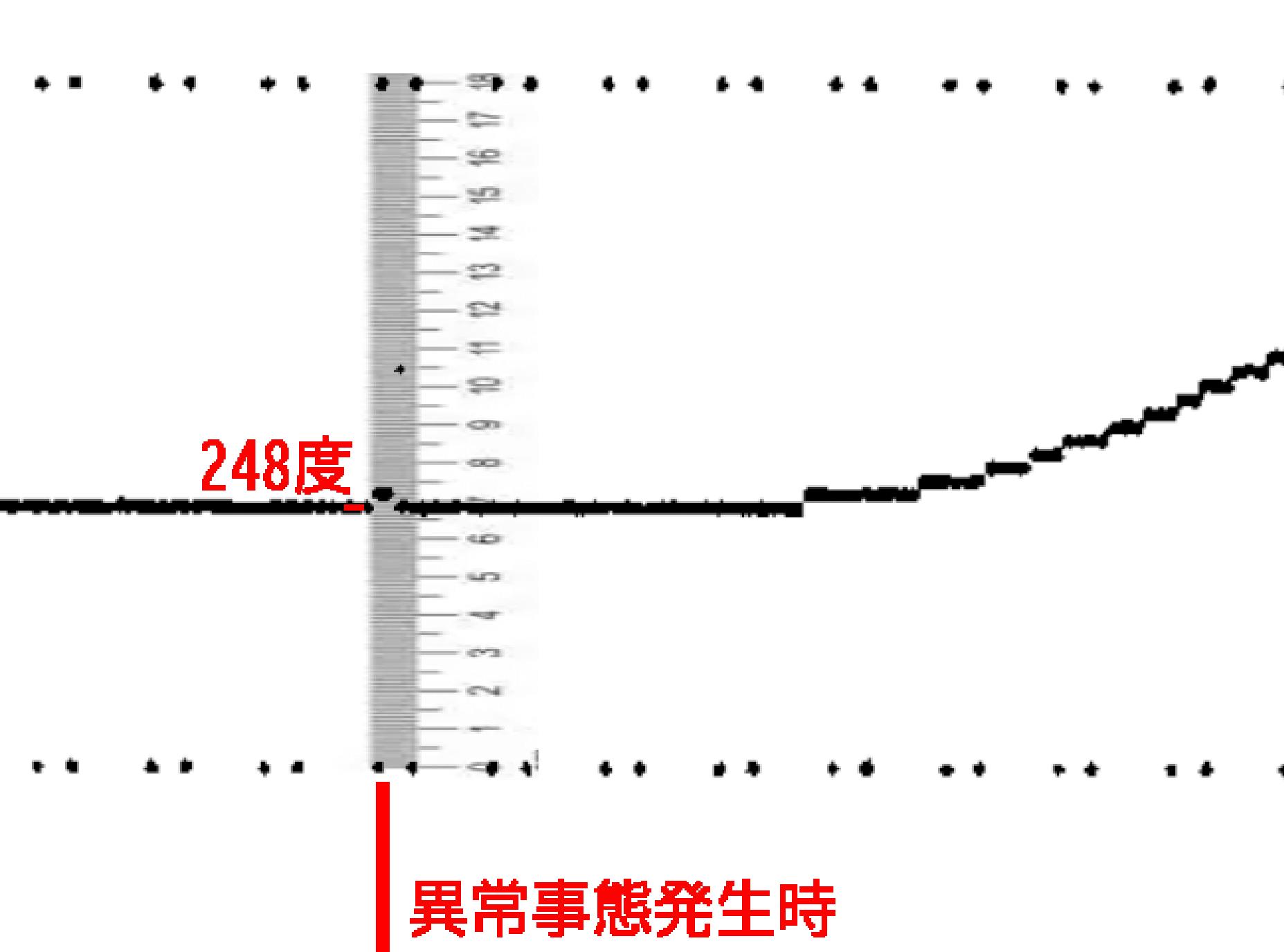

異常発生時のDFDRを確認してみます。DFDRでは進行方向の角度はわからないので、機首方位HDGを見てみます。

DFDRの図は紙に記載されているのをスキャンしているので、歪みもあって、正確には読み取れませんが、それでも強引に読み取ってみます。

248度でした。ところで、HDGに関しての異常事態発生付近の詳細グラフも報告書には記載がありまして、それから読み取ると249.9度でした。

読み取り誤差かと思いますので、ひとまずDFDRからのHDGの値は詳細グラフのほうが正しいと思いますから、249.9度としておきましょう。

河津で北東から来て上空を通ったという証言があります。河津という・の位置が目撃地点ですので、そこを通るように赤線航跡を配置しました。

※追記修正

磁方位と真方位のずれが6度から8度程度ですので、そのずれを考慮して6度ほど反時計回りに回転させますと、相模湾上のレーダー航跡と角度は一致しますので、その赤線も追記します。

事故調査報告書p273によりますと、18時15分55秒に方位200度への右旋回の指示を管制は出していて、18時15分57秒に123便は了解してますが、

その25秒後の18時16分22秒には2マイル(=3.22km)ほど右にコースからずれていると指摘されてます。

もしかするとこのずれたままでさらに右旋回して直進に入っていたから、千葉の房総沖から伊豆半島までの直進航路はレーダー航跡からずれていたということなのかもしれません。

直進に関しては管制からの方位指示はなく123便はSEA PEACHというポイント(浜松沖あたり)への直行を報告してます。上記図のレーダー航跡での244度というのは地図上で計測した真方位です。

さらに、伊豆の落下物の位置を通るように調整しました。

これで、DFDR、目撃証言、落下物位置での矛盾が少ない航跡となったと思います。

落下物の(5)の地点のDFDRから読み取れる方位角は317度、(2)の地点での方位角は300度でしたので、それぞれ緑線の角度となります。

磁方位とのずれ6度程度を考慮しても、どうやら落下物の地点での航跡の角度のDFDRとのずれはあまりないようです。

このようにレーダー航跡とは、ずれが出ますが、目撃証言からはこの航跡のほうが矛盾は少ないです。

赤色の航跡が正しいとしますと、この時点では風に流されてもいないし、機体調整不足で真っすぐ進まなかったわけでもなさそうです。

※追記

当日の羽田の風向は220度、静浜飛行場の風向は240度ですから、ほぼ正面から吹いてます。

そうしますと、正しい異常発生位置というのは事故調推定位置よりも北に4kmほどずれていることになります。

その場合に、調査区域から外れている部分を、今回、予想区域として濃い青色で示してみました。

ここにAPUが落下している可能性があります。

異常発生時の高度は2400feet(7315m)としますと、自由落下で海面到達時間は空気抵抗を考慮しないと39秒です。

異常発生時は飛行速度(TAS:真対気速度)は時速440ノット(=815Km/h)ですが、前方へ11トンの力が加わったとされてます。これがすべて脱落で機体が軽くなった作用によるものだとしますと、落下の下方初速はゼロで、前方初速が時速815kmとなりますが、

しかし、落下物は航空機後方へ飛び出した可能性が高いので、とりあえずざっくり70%の初速としますと、前方初速は時速570kmとなり、空気抵抗なしで6.1km前方に落ちた計算となります。

この場合は、理論値最大で6.1km前方となります。

もう少し現実的な距離をリアルタイムシミュレーションしてみます。APUの落下を想定してみます。

[射出]ボタンで落下開始します。設定値をそのままですと、39秒で海面に到達して、距離は空気抵抗が考慮された計算のため1552mとなりました。

垂直方向での空気抵抗を考慮した場合、実際はもっと落下に時間がかかるのですが、水平方向の速度は落下途中でゼロになるので、距離としては同じになります。

まずまず1.55kmというのは妥当な距離だと思います。

落下予想地点は3kmくらいの誤差は考慮すべきですし、加えて異常発生地点の誤差も5kmくらいは考慮すべきでしょう。

ましてや垂直尾翼のような表面積が大きいものは落下途中で風に流されて方向が変化する可能性もありますから、必ずしも前方へ落下したとも限らないです。

調査区域内で見逃されて発見できていない可能性もありますが、

調査区域の事故調推定がずれているために、見つかっていない可能性のほうが高いです。

調査区域というのは異常発生位置はその範囲の東端ぎりぎりに位置してます。誤差を8kmくらい盛り込んで調査していればAPUや垂直尾翼が見つかった可能性も高かったでしょう。

実は、解説書で事故調の推定落下区域というのが、調査区域よりも北東に図示されているように見えます、濃い青色範囲も含んでいた範囲です。

推定落下区域も調査区域に含めていれば、APUが発見できた可能性は高かったのです。

事故調の調査区域の範囲決定は不適切だったと言えます。

限られた予算で行うなら、目撃証言を精査して、範囲を慎重に決めるべきだったと思います。

調査区域を設定するに当たって検討された要素には目撃証言はありません。

垂直尾翼やAPUを現在まで相模湾からの引き揚げ検討をしない理由として、事故調の見解としては、引き揚げなくても事故原因を推定できているから必要がない、としてます。

必要がないという理由が事故調の本心だとは到底思えません。

引き揚げようと探したが見つからなかった。しかし調査区域の選定が間違いだったと後から認めるわけにはいかないから、必要がない、としているのだと思います。

あってもなくても変わらないことにすれば、調査区域の選定が間違いかどうかなんて関係がなく、その間違った責任を問われることはない、ということでしょう。

引き揚げても結論は変わらないのかもしれません。しかし、重要な部分なのは間違いないのですから、引き揚げて調査しないことには必要かどうかなど分からないのです。

結局のところ、引き揚げる必要があったが見つからなかった、というのが真実なのですから、その失敗をごまかす言葉は必要ないだろうと思います。

歴史的な大事故なわけですから、今からでも再調査を検討してほしいところです。少しでも正しい方向へ修正されることを願います。

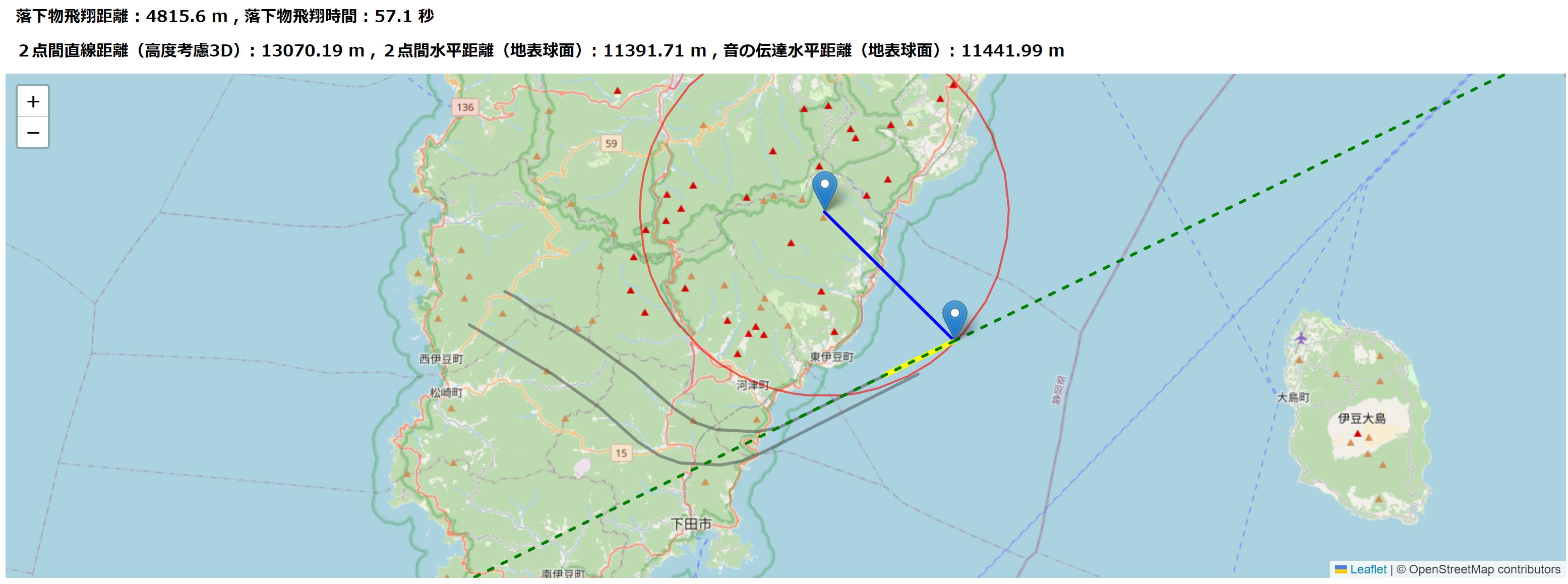

次のWebページでは、東大地震研究所の微気圧振動記録から異常事態発生地点候補を音速と時間差から推定して図示することができるようにしました。

日航123便異常事態発生地点候補 音速・伝達距離マップ(地表球面、高度考慮円)

=======(追加考察)======

こちらが上記マップでシミュレーションしました航跡の候補となります。赤丸が東大地震研究所での波形と123便CVRでの爆発音波形の時間差から推定した距離です。

つまり、この赤丸上が異常事態発生地点の候補となります。

黒曲線が2つありますが、南に描いている黒曲線のほうが事故調推定航跡で、その黒色曲線端と赤丸の交差点が事故調推定の異常事態発生地点です。

それより北東に約3km移動したピンの場所が本追加考察で推定する異常事態発生地点です。航跡は河津駅の南を通過してます。

以前は、河津駅北を追加させたほうがいいと思っていたのですけれども、赤丸円上という制約を考慮して、上記マップで確認したところ事故調推定地点から5.8kmは移動しなければならなくて、

様々な測定誤差を考慮してもそこまでずれていると可能性が低くなりますから、3kmに誤差をおさめたとしますと、その地点となります。

黄色線の部分が400kgの球が落下した場合での空気抵抗を考慮した最長飛散距離予想です。

本考察ページの以前の予想航跡とも少し違いますが、より詳細に検討した結果となります。

山間での目撃証言と矛盾すると思われるかもしれません。以下で説明します。

ここでは日航123便の河津山間部上空通過を否定する解説をしていきます。

2005年・フジテレビ「8・12日航機墜落 20年目の誓い」にて、みかんの木の間から123便機影を見たという証言がありまして、

証言者上空を通過したとの解釈があるのですが、

データ解析した航跡とどうしても合わないのです。

証言の解釈が間違っている可能性が高いとみてます。

。

だれも指摘していないことですから、ここで詳しく説明しますけれども、

異常事態発生の位置推定に影響する重要事項ですので、

なにが真実かは慎重に判断して参考にしてほしいです。

証言者が説明していた地点google map。番組では証言者が歩く左側に大きな側溝があります。ガードレールの道に少し上がって交差点方向を見ると赤茶色の壁の家(2021年12月の写真)が見えますが、背景として写ってました。

番組で証言者は山間部の道で歩きを止め、画面右に腕を伸ばし方向を示すシーンがあります。

その後、みかんの木越しに覗く場面に切り替わるので、腕の方向にみかんの木がある、

と誰もが思うことでしょうけれども、実はテレビの編集でそうなっているだけで、

実際は腕の方向とは逆向きにみかんの木があるのです。

よく見ると腕を伸ばす時は画面右を見ていて、

みかんの木のシーンは画面左を向いているのです。

同じ方向であるなら、カメラマンと位置を入れ替えたという話になるわけですが、

右向きシーンで場所はgooleマップで確定します。

左向きシーン背後の家も確定できまして、方向が確かに逆になっていることが確認できるのです。

つまり、右に腕を伸ばしていた筈なのに、左方向を説明している編集になってます。

これで上空通過したと解釈するのは拙速だろうと思います。

証言内容は「それこそ、そのミカンの木から、「パーン」っと出てくる感じでここで見ていました」

確かに、一見すると、ミカンの木の間から機影を見たとの解釈は当然かもしれません。

しかし、少し奇妙だと思わないでしょうか?「パーン」というのはあくまで音の表現であって、

機影を見たときの表現ではないように思うのです。

異常事態発生地点の位置的にパーン音と同時に機影が見えるわけはありません。

「出てくる感じでここで見ていた」というのも違和感があります。やけに遠まわしの表現ですね。

「それこそ」を付けるのも少し違和感があります。

あくまで、音が聞こえたから、ここの場所で観察していたという意味と解釈できるでしょう。

つまり音の方向を説明しているだけで、それがテレビの編集で印象操作されているのではないかと。

腕の画面右方向は、山の裾野で、視界が開けてますから、機影を見たのはそちらだけだろうと思うのです。

この番組以前では機影が2倍に見えたという証言だけなので、みかんの木越しには見ていなくて、

初めのシーンの腕の方向だけが正しく、証言者上空通過はしていない、と個人的には解釈することにします。

(あくまでテレビ映像を見ただけの個人的推測です。真相は不明ですが、追加の情報がないかぎりはそのように解釈しておきます)

そもそも上空通過したとは証言者は言っていないわけです。

音の聞こえた方向というのは山の反射もありますから、正確に分かるというものではないでしょう。あまりあてにはできないですし、

同様にタクシー運転手の証言も音の方向もあまりあてにできませんから、機影を見た方向だけを信用すべきだろうと思います。

=======================

「日航123便公式説を覆す41年目の新証言」

伊豆目撃者とのコンタクトに成功。事故から41年目で新事実が明らかになる

1985年8月12日、日航123便は御巣鷹の尾根に墜落した。事故原因は圧力隔壁の修理ミスとされた。

異常事態発生地点は伊豆半島東の相模湾。垂直尾翼やAPU(補助動力装置)は今だ海底に眠っている。

今回、独自の取材により当時、伊豆河津付近を飛行する123便の目撃者から航路を絞り込める定量的な情報を得ることに成功。

当時の海底調査区域が適切だったのか、事故原因は正しいのかを検証する。

「日航123便公式説を覆す41年目の新証言」

created by cooyou.org