日航123便 最強真相考察

August 12, 1985, JAL123 crashed on the ridges of Mt. Osutaka,the Boeing 747SR ,JA8119,The deepest hypothesisIndex ページ内リンク一覧

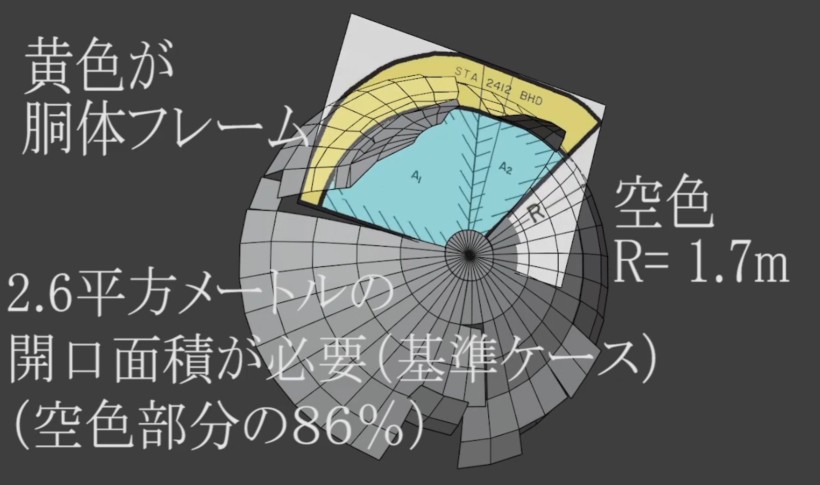

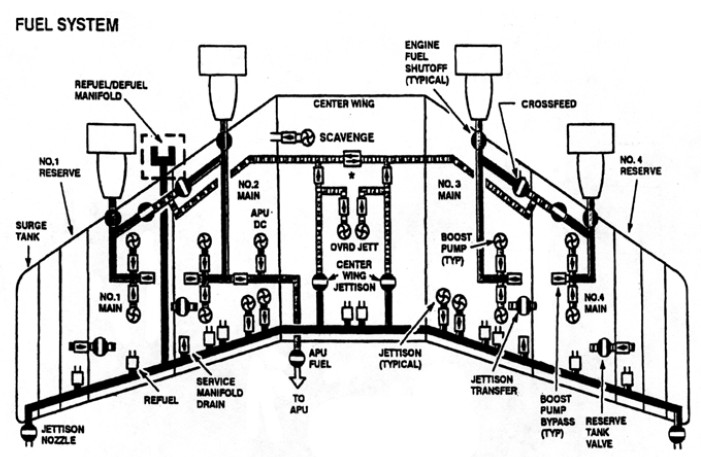

「日航123便公式説を覆す41年目の新証言」短編ノンフィクション 「日航123便圧力隔壁の日航も認めた理由不明な事実」短編ノンフィクション 事故調の温度回復のシミュレーションをhackする 温度回復と隔壁開口 温度低下の考察 隔壁の折れ曲がりと傷 温度回復のシミュレーションが意味すること 霧発生の別のメカニズムを考えてみる 前向き11tの異常外力は何秒継続したのか 他の事故例から仮説を振り返る 金属腐食と金属疲労の事故例 新聞記事の客室内気圧低下の報告は誤報なのか? ハイドロプレッシャみませんか?他 風の感じやすさ 尻もち事故の影響による燃料漏れの可能性 窓に写っていた黒い点の写真について 異常事態発生時にAPUが動作していた証拠? APU(補助動力装置)は事故前日に故障していた アウトフローバルブ オートパイロット解除のサイレンが鳴らなかった件 8室分割シミュレーションについての検証 垂直尾翼部分構造内圧破壊試験および写真解析の問題点 客室気圧は0.977気圧でいいのか? フゴイド運動はエンジン推力調整でおさまったのか? 垂直尾翼はいつ脱落したのか? 外部飛翔体が垂直尾翼上部に衝突した場合の予想アニメーション 圧力隔壁の破壊解析は何を意味するのか 圧力隔壁の修理ミスがあったという物証はあるのか? 断熱材と水平尾翼の違和感 固体伝播音が鍵 ボイスレコーダーの流出テープについて 圧力隔壁が事故原因として「ほぼ間違いない」というのが間違いであることを統計学的に証明する 「納得感のある開かれた事故調査」と称賛寄稿した作家がなぜ気化ガス爆発という仮説Xを出していたのか? あとがき 第一次中間報告でのCVR書き起こし cooyou.orgのJAL123考察関連のリンク一覧 日航123便考察関連での皆様のご意見 「日航123便公式説を覆す41年目の新証言」短編ノンフィクション こちらが公開ページのリンクです。[一話目から読む]ボタンで本文表示できます 「日航123便公式説を覆す41年目の新証言」関連資料 「日航123便圧力隔壁の日航も認めた理由不明な事実」短編ノンフィクション こちらが公開ページのリンクです。[一話目から読む]ボタンで本文表示できます 「日航123便圧力隔壁の日航も認めた理由不明な事実」関連資料 事故調の温度回復のシミュレーションをhackする

解説書によりますと、機内は約7秒で約0.4気圧の外気圧と同じになり、断熱膨張の作用によりマイナス40度以下となります。温度回復と隔壁開口

エアコンがすぐに最大出力になるとも限りませんから実際はもっと回復に時間がかかった可能性が高いかと思います。温度低下の考察

ちなみに事故調の7秒で-40度以下まで達する温度低下のシミュレーションについては、隔壁開口を考慮して計算された数字になってますので、大穴が開けば急激に温度が下がるのは必然のようです。VIDEO ペットボトルを使用した客室気圧一時変動の実験 Wikipedia 爆風 危険物保安に関する技術基準の性能規定導入・促進に係る調査検討報告書 2.2 放爆構造について TBS NEWS DIG Powered by JNN ガス爆発のニュース映像 日テレNEWS ガス爆発のニュース映像 隔壁の折れ曲がりと傷

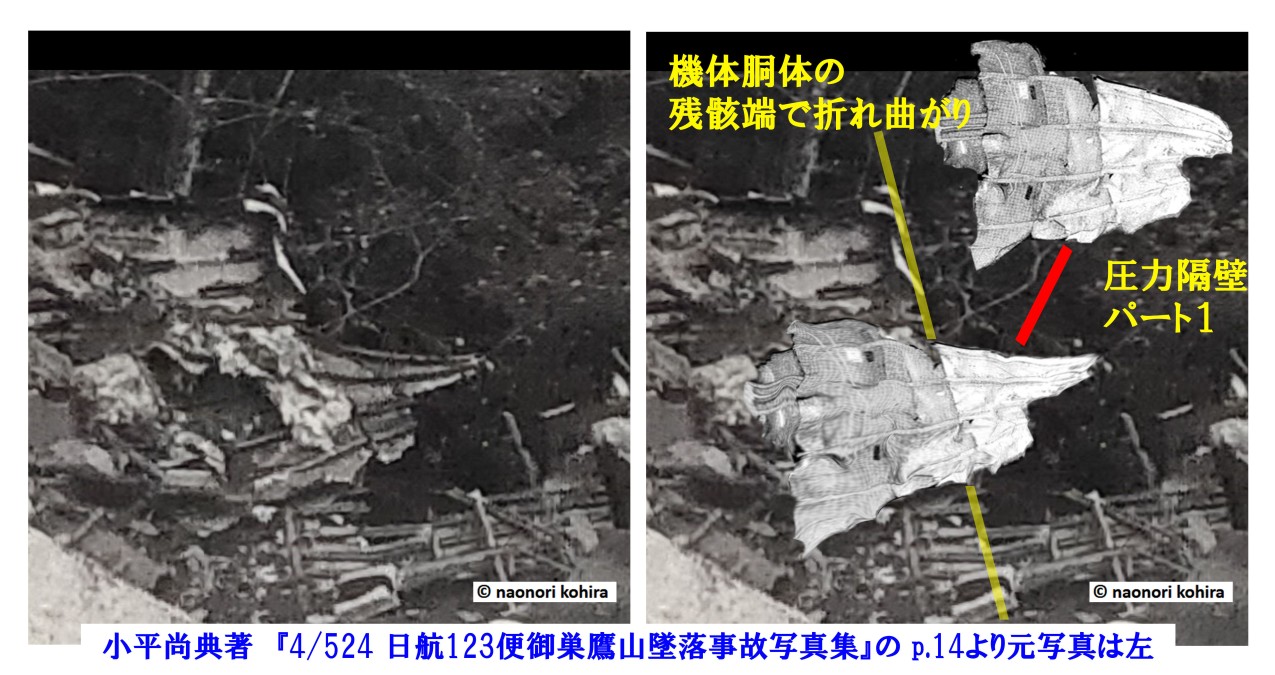

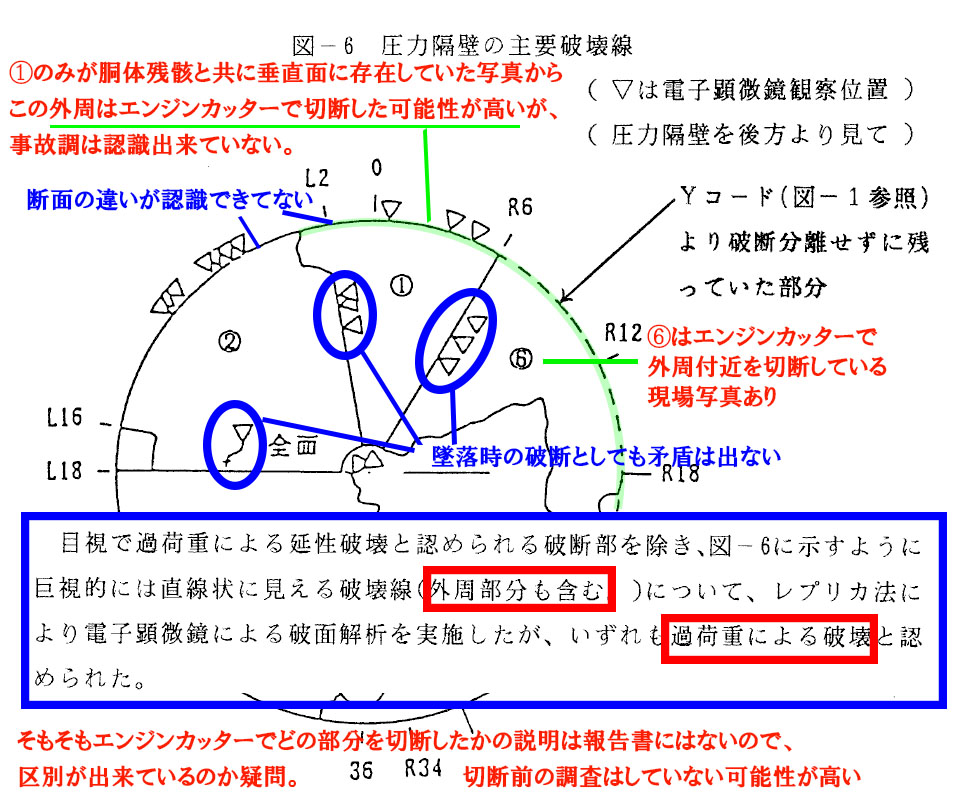

隔壁には傷がありました。報告書p37「折れ曲がりの延長線とほぼ一致する浅い当たり傷がL12補強部からL16補強部にかけてウェブの表面にあった」、つまり何かが隔壁後方からぶつかったということではないかと思うのです。日航ジャンボ機墜落の残骸 当時の写真(こちらから確認できます) でも、半球に近い形状になっているように見えます。復元された事故機の与圧隔壁(東京都三鷹市・科学技術庁航空宇宙技術研究所分室) チャイナエアライン611便の事故調査報告書(中国の飛航安全調査委員会) 復元された事故機の与圧隔壁(東京都三鷹市・科学技術庁航空宇宙技術研究所分室) こちらの写真 のほうが分かりやすいと思います。圧力隔壁残骸から元の形状に復元してみた 事故調査報告書に従った無理のある開口復元 こちらがリンクです。時事ドットコムのページです。上下中央のやや右側に隔壁があります。白い色の部分です。隔壁の上下の継ぎ目で色が違っている部分があります。 アシアナ航空214便の後部圧力隔壁の様子 日航123便 圧力隔壁開口による客室気圧と温度と風速の変化 独自8室シミュレーションver2 こちらのリンクの時事ドットコムの写真 で墜落現場でのパート5が確認できました。日航機墜落 事故調査官100ページの手記に書かれていたこと 朝日新聞フォトアーカイブ の写真番号P100420011020「1985年08月24日圧力隔壁調べる事故調査団」が分かりやすいです。日航機墜落から30年 それぞれの思い こちらのプレジデントオンラインでの画像 で墜落現場の残骸位置関係がわかります。FNNプライムオンライン 警察資料語る…日航機墜落135日【しらべてみたら】 の20:48あたりで機体胴体残骸の切れ目を別確度から確認できます。JIJI.COM 墜落現場での圧力隔壁パート6の部分 JIJI.COM 墜落現場での圧力隔壁パート6の部分。エンジンカッター使用 温度回復のシミュレーションが意味すること

話を解説書の温度回復のシミュレーションに戻します。霧発生の別のメカニズムを考えてみる

霧は機内の気圧低下により発生するというのが事故調の見方ですが、急減圧がなかったら、霧は発生しないのでしょうか。日航123便 断熱膨張における客室気圧と客室温度の関係および相対湿度100%の客室温度 Indexへ戻る 前向き11tの異常外力は何秒継続したのか

報告書の異常外力の細かい話で重要なことがありますので説明します。他の事故例から仮説を振り返る

1993年5月2日 着陸後地上走行中の全日空B747-400型機にて客室に白煙が充満しました。緊急脱出時に乗客9名が重傷を負いました。こちら です。こちら です。金属腐食と金属疲労の事故例

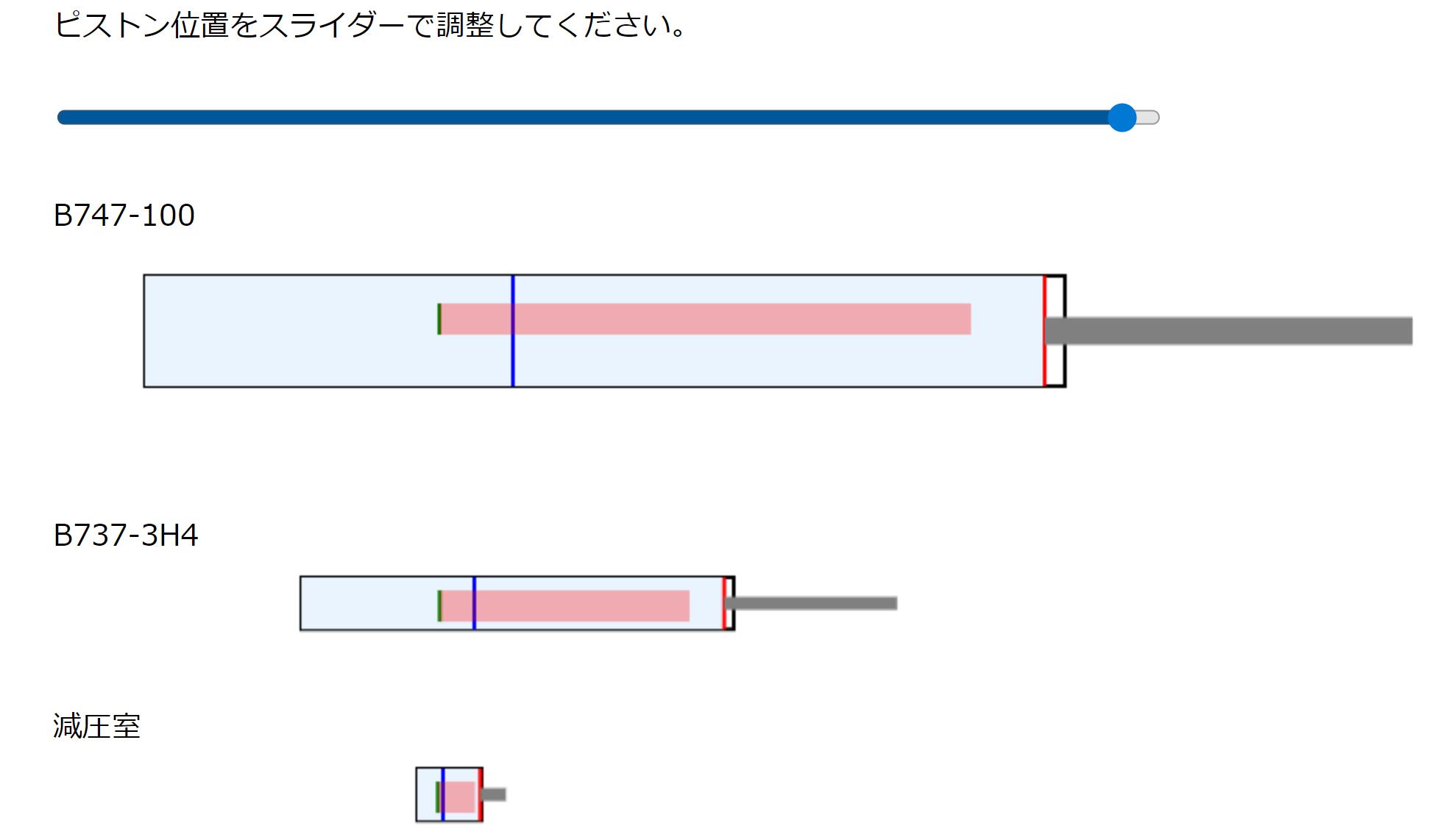

金属腐食の事故例としては1971年10月2日の英国欧州航空706便墜落事故(ヴァンガード951型機) で、容量の違いでの風の感じやすさを比較してみましょう 2002年5月25日のチャイナエアライン611便事故(B747-209B型) があります。google bookサイトの閲覧可能ページ サウスウエスト航空2294便と日航123便の風速比較シミュレーション を作成しました。Webブラウザで動かせます。B737-3H4での減圧シミュレーション 123便のシミュレーションはこちら です。こちら です。タイ国際航空620便と日航123便の風速比較シミュレーション を作成しました。Webブラウザで動かせます。新聞記事の客室内気圧低下の報告は誤報なのか?

1985年8月13日 朝日新聞1985年08月12日(月) 午後07:50 日航ジャンボ機墜落事故関連ニュース

このようにCVR書き起こしの第一次中間報告と最終的な事故調査報告書を比較しますと、「オキシジェン」を「キャビン」に4回誤解釈してます。

「オキシジェンマスクがドロップしてます」を「キャビンプレッシャーはドロップしてます」と間違っていたわけです。

なぜ4回も間違うのか?それは、事故調査での間違った先入観があったからに違いありません。客室気圧が下がっているという言葉の報告があったに違いないという思い込みです。

そんなものはないのが事実です。

「キャビンプレッシャー」という間違いは、前述の日航の記者会見で出てきたものと思われますが、日航が勝手にR5ブロークンの意味説明として「キャビンプレッシャ」という単語を出したのか?

いや、そうではないでしょう。そういうことであればもっと一般的な日本語になっていたはずです。

それでは、日航のカンパニー無線(社内無線)で123便と通信した内容だったのでしょうか?

それも違うようです。この4回の間違いの間にカンパニー無線と通信していた形跡が報告書にはありません。

異常事態ということで常に無線がONになっていたのか?どうなんでしょうか、そういう情報は見つかってません。

実は、東京管制との通信に記録されていた可能性があります。

この部分は4回目の誤認識の時点の報告書ですが、ACCというのが東京管制なので、東京管制と通信をしていたタイミングで

「オキシジェンマスクがドロップしてます」と航空機関士が発言しているのです。

これ以前の1回目から3回目の間では東京管制とは会話してません。

つまり、東京管制の通信記録に「オキシジェンマスクがドロップしてます」と4回目だけの音声が残っていた可能性が高いです。

しかし、音声が不明瞭だったため、「キャビンプレッシャはドロップしてます」と勝手に間違えた解釈をして、それが123便からの報告という形で事故当日の日航記者会見で伝えられた。

なぜ「キャビンプレッシャドロップ」という実際には発していない専門用語が、さも123便から報告されたかのように全国報道されたのかと考えますと、

航空管制と会話しているのはあくまで(CAP)機長であって、機長の言葉はマイクを通して比較的明瞭に記録されているけれども、それ以外の音声は不明瞭だったからでしょう。

そうしますと、第一次中間報告でのCVR書き起こしと、日航会見の「キャビンプレッシャ」の言葉はそれぞれ独立した話ではなく、完全に繋がっているわけです。

これが事故原因追求に影響していないはずがありません。重大な間違いです。

事故調の調査官は事故調査当初、R5ドアブロークンの報告だけでは客室減圧を断定していないです。生存者証言の「デコンプ」から機内減圧を確信します。

生存者は空気は「流れていない」とも発言してますが、客室減圧とは矛盾します。調査官が誤認である客室気圧低下報告を正しいと確信していたからこそ、

一方で「流れていない」発言は無視されて、7秒間で外気圧まで低下するような急減圧の圧力隔壁破損説が構築されたということです。完全な初動ミスですね。

=============================ハイドロプレッシャみませんか?他

動画では紹介していない部分で、ここも違うんじゃないかと思うところがあります。こちら です。こちらのDC10動画 の22:28にてContinuous Ignitionのチェック項目でall engineと答えているように聞こえます。航空機関士前のパネルの写真 hydraulic locks 最近の航空機の制御方式 p42 33.Boeing 737NG - Primary Flight Control 日航123便DFDRでのCWPとRLLの因果関係の調査結果 こちら です。風の感じやすさ

ここまでの他の航空機事故との比較考察では胴体容量を123便相当に見立てた場合に開口面積がどの程度になるかというのを比較してました。容量の違いでの風の感じやすさを比較してみましょう 尻もち事故の影響による燃料漏れの可能性 消防防災博物館のシュレッダー爆発の実験 窓に写っていた黒い点の写真について

以前の動画で、テントウムシではないかという推測を、窓に写っていた滴る体液の痕と解釈できそうな縦筋の証拠を示して考察しました。朝日新聞デジタル(2枚目の窓の右下に縦筋) 北緯35.02819078610152, 東経139.7515634539327 あたりです。google earthで14000feetからの表示 google earthで14000feetからの拡大 2kmほど富士山に寄った位置 google earthで14000feetからの表示(2kmほど富士山に寄った位置) google map 黒い点の撮影位置 google earth 黒い点の撮影位置 google map 黒い点の撮影位置 2km西に移動 google earth 黒い点の撮影位置 2km西に移動 google map コンビナート google earth コンビナート

=========(追加解説)=========

客室内写真について次のような新聞記事があります。

----------------------------------------------

1990.10.13 毎日新聞 東京夕刊(10)

当時、航空事故調査委員会の委員

「機内の写真はまだ全員が酸素マスクを使っていないことや混乱した様子がないことから、圧力隔壁の破壊直後の午後六時二十五分ごろのものと考えられる。

ある時点での機内の状況を知る意味では貴重な資料だった。これ以降、機内を撮った写真は見ていない。」

----------------------------------------------

この過去形の文章からして、事故調査当時にあの写真を事故調査の資料として使った、というようにも解釈できる内容ですね。

午後六時二十五分ごろというのは異常事態発生から1分程度経過したあたりなので、時刻の予想は本考察と一致します。

事故調説ですとマイナス17度くらいなのですけれども、委員がそれを不自然とは思わなかったのかと個人的には不思議でなりません。

ところで、自分でも過去考察で「まだ全員が酸素マスクを使っていない」と思っていたのですけれども、なぜそう思ったかと言いますと、

スチュワーデスがマスク装着指導をしているように見える、ということもあるのですが、

それよりも、未使用で垂れ下がっているマスクが3つほど写っているからです。右側に2つ、左側に1つは見えます。

それがまだ未装着の人がいる意味なのかと思ってましたが、どうやらその見立ては間違いのようだと最近思い直しました。委員の「全員が酸素マスクを使っていない」も同じ根拠だったかもしれません。

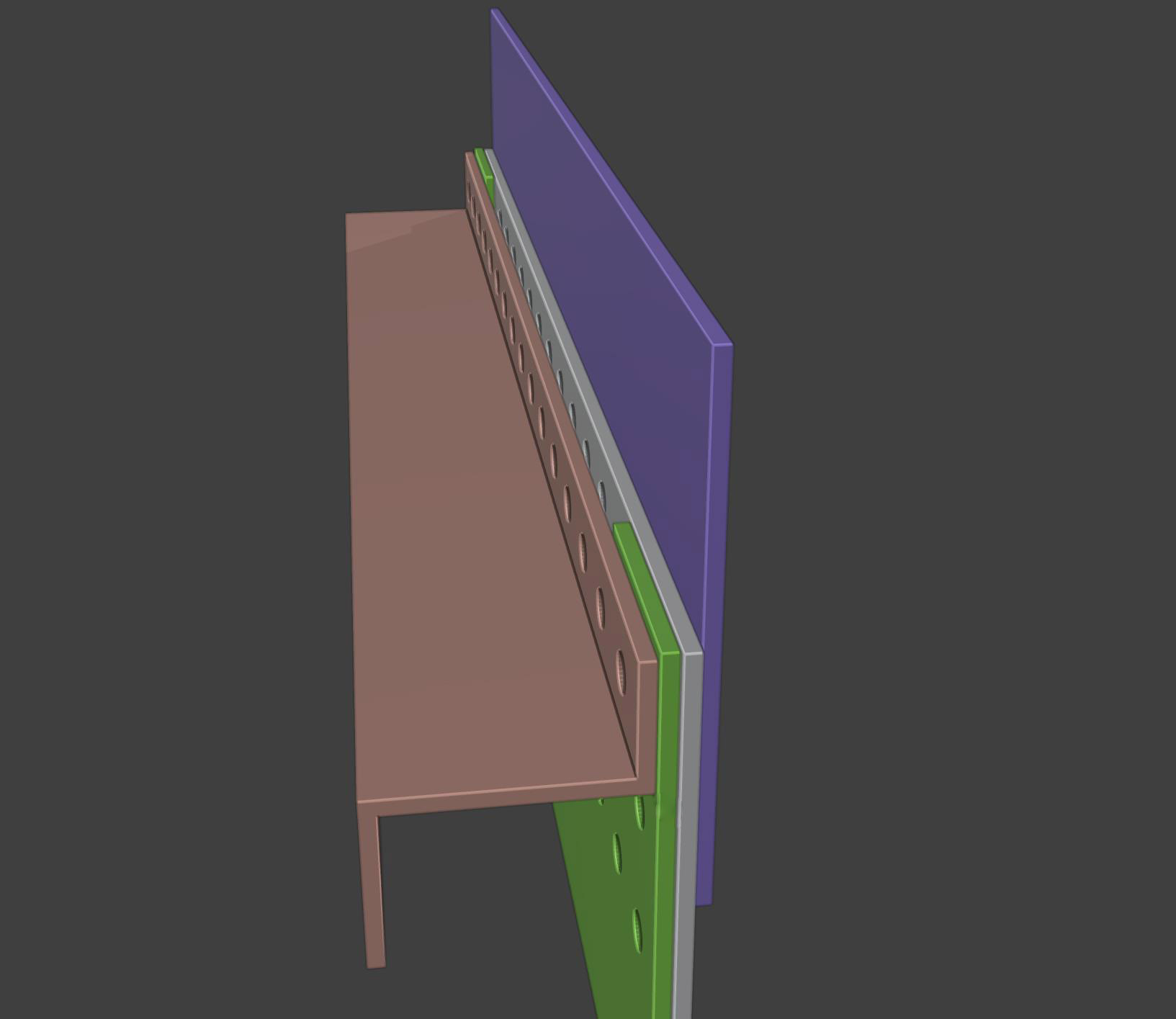

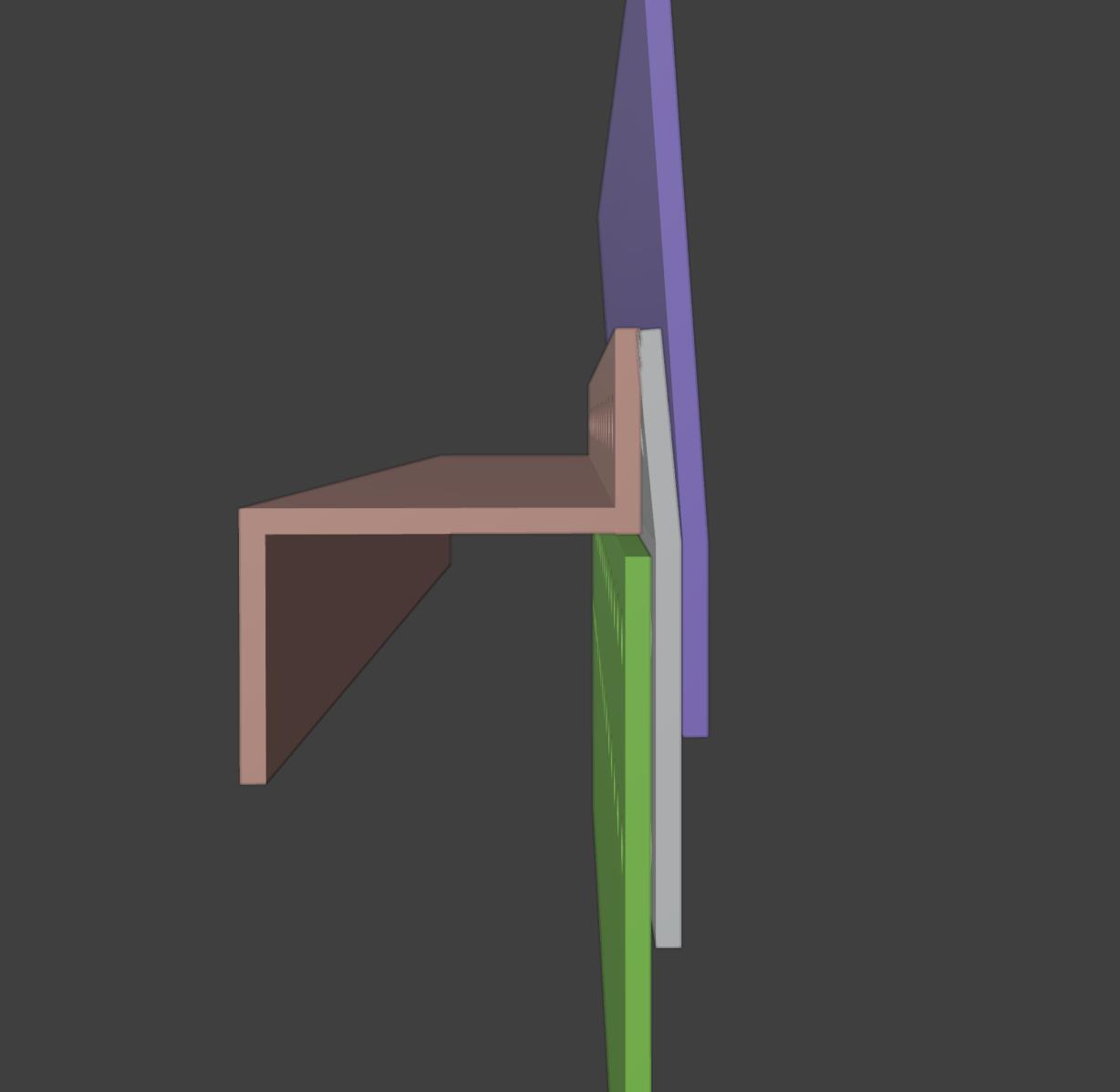

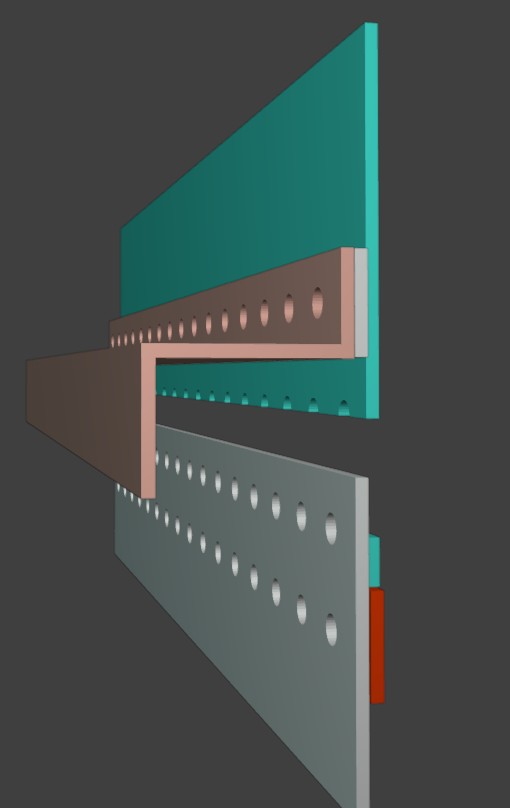

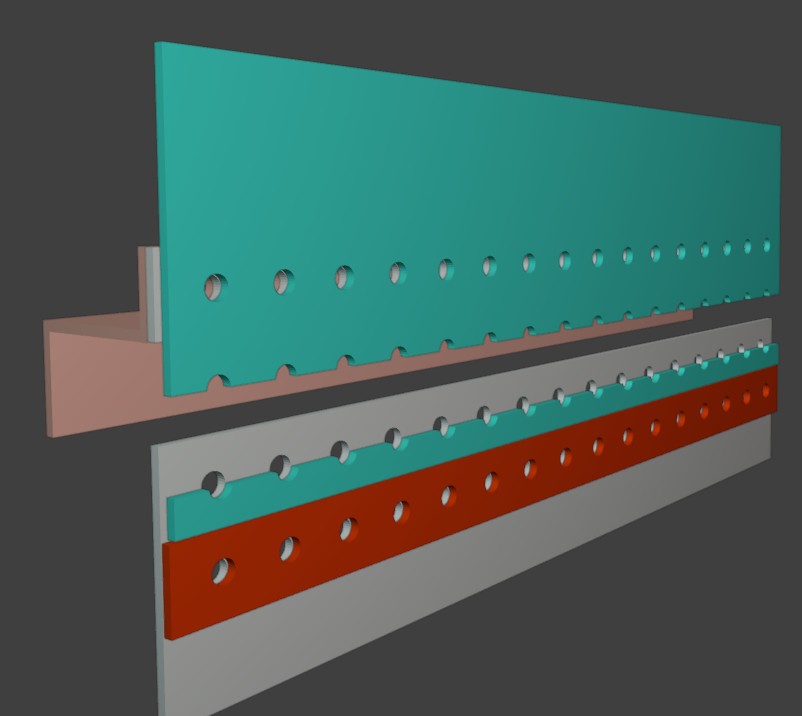

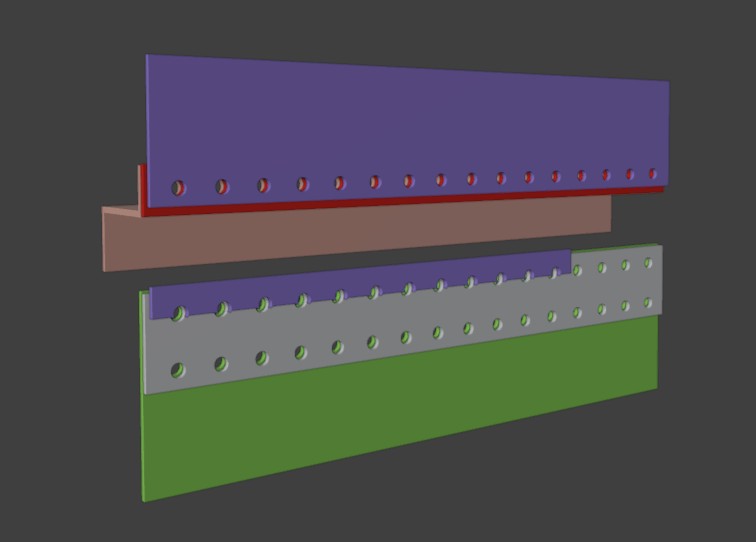

写真撮影予想位置から見える構図を3次元CGで再現して検証してみました。

写真撮影予想位置から見える構図を3次元CGで再現

ここで、マスクに見立てた黄色の円錐が見えると思いますけれども、それは空席という意味でして、空席の真上に配置してます。(実際のマスク落下位置とは少し異なります)。意外と空席は多いのです。全体の5%くらいは空席です。

写真の構図からも黄色の円錐が複数見えることが分かりますね。そこは空席なんです。ということは、少なくとも写真で見えている範囲の人はほぼ全員マスクは装着済なのでは?と思うわけです。

単純に空席のぶんのマスクが余っているだけと考えたほうがよさそうです。

=============================

異常事態発生時にAPUが動作していた証拠?

報告書p56の一覧表ではAPU回転計は32%と掲載されてまして、これが異常事態発生時のAPU(補助動力装置)の状態を示している可能性があります。火災警報が鳴らない事故例 B747でAPUの火災 In what conditions is the APU used in midair? Explosion Research at Caltech and TWA Flight 800 高引火点引火性液体ミストの静電気放電による着火実験 消防科学研究所報 密閉室内の燃焼性状に関する研究 APU(補助動力装置)は事故前日に故障していた

と、ここで、突然ですが、重要な情報をXで教えていただきましたので追加で緊急考察します。アウトフローバルブ

報告書p54の一覧表についてですが表にあるアウトフローバルブ位置指示器(メーター)は前述で少し触れてますけど右が全閉で左が25%開、となってます。オートパイロット解除のサイレンが鳴らなかった件 2002年10月21日 ボーイング式747-400D型の事故調査報告書

オートパイロットは、エンゲージと記録されていたが、DFDR及びACMS記録ではオートパイロットのエンゲージ、ディスエンゲージの記録レートが1秒に1回であること、

また、ディスエンゲージとなってから記録されるまでに時間の遅れが最大で1秒以上あることから、ほぼ同時刻にディスエンゲージされ、その後、機首下げ操作がされたものと考えられる。

同57分42秒、オートパイロットはオフとなっているが、2.11.5に記述したように、オートパイロットに不具合があったという記録がないこと、

また、CVR記録にオートパイロットが切れた場合に発生するオーラル・ウォーニング サイレンが記録されていないことから、

操縦士が、通常、オートパイロットをディスエンゲージする際に行う、ディスエンゲージ・スイッチを素速く連続して2回押す操作により、オートパイロットをディスエンゲージしたものと考えられる。

この時のオートパイロットのディスエンゲージ操作については、PFであった副操縦士が、機長が意図的に行ったのか分からないが自らは行ってはいない旨を口述していること、

また、機長は、はっきりしないが自ら行ったか、あるいは、オートパイロット自身がオフとなってしまったと口述していることから、スティック・シェーカーが作動したことに素早く対応するため、機長が行ったことが考えられる。

運航乗務員は、事故時の飛行においてオートパイロットがディスエンゲージとなったことに関し、オートパイロットの不具合を示す事象又は計器への表示があったという口述はしなかった。

(2) エンゲージ、ディスエンゲージ機能の点検

同機に電源及び油圧を投入し、オートパイロットのエンゲージ、ディスエンゲージ機能の点検を実施した。

オートパイロットをエンゲージしてから、操縦輪のディスエンゲージ・スイッチを1回押すと、オートパイロットがディスエンゲージし、マスター・ウォーニング・ライトが点灯し、オーラル・ウォーニング(サイレン)が作動した。

また、ディスエンゲージ・スイッチの1回目に続く2回目の押し操作で、マスター・ウォーニング・ライトが消灯し、オーラル・ウォーニング(サイレン)が鳴り止んだ。

この作動の状況は AOMに記載されているとおりであり 正常であった

なお、CVR記録には、オートパイロットがオフになった時刻にオーラル・ウォーニング(サイレン)は記録されていなかった。

CVR記録というのは事故時のCVRの意味ですから、事故時にはサイレンは鳴っていないということです。8室分割シミュレーションについての検証

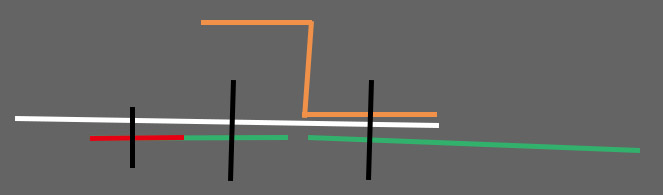

独自の8室分割シミュレーション 独自の8室分割シミュレーションのアニメーション表示 で確認できます。各室の色が変化します。機体が上昇する場合のシミュレーション(表示まで1分ほどかかります) 独自の8室分割シミュレーション。room3とroom4の容量変更 Simulation of atmospheric pressure changes(独自8室シミュレーションver2) Indexへ戻る 垂直尾翼部分構造内圧破壊試験および写真解析の問題点

引き続き垂直尾翼について考察してみます。事故調は実物試験としまして垂直尾翼部分構造内圧破壊試験を行ってます。独自の8室分割シミュレーション。room5で爆発(表示に30秒くらいかかります) https://www.thisdayinaviation.com/tag/ja8119/ 客室気圧は0.977気圧でいいのか?

事故調の数値シミュレーションでは客室気圧の初期値が14.355psi(0.977気圧)になってます。日航123便異常事態発生時飛行高度での外気圧を計算する

このページでは[計算]ボタンを押しますと、24000フィートでの外気圧が算出されます。標準大気 このリンク先の表を参考にしまして、feet,温度C,気圧mbarの項目で確認しますと、いくつか計算してみて不整合はありません。上限値は11kmでお願いします。)フゴイド運動はエンジン推力調整でおさまったのか?

DFDRの飛行高度(ALT1)のグラフをみますと、上下に振動しているのが分かるかと思います。それがいわゆるフゴイド運動です。垂直尾翼はいつ脱落したのか?

異常事態発生後の飛行中に垂直尾翼の大部分と機体最後部のテールコーンが無かったことは、地上から撮影された写真の解析で判明してます。Indexへ戻る 外部飛翔体が垂直尾翼上部に衝突した場合の予想アニメーション

外部飛翔体説というのも根強くありまして一定の支持もあるようです。個人的には0.047Gの前方加速度の突出が説明できないんじゃないかと思ってまして、垂直尾翼の上部に前方から飛翔体が追突した場合の動き 内部からの噴流で吹き飛ばした場合の動き DFDRの実際の動き(異常事態発生時の飛行姿勢)

上から2番目のバーをスライドすると、異常事態発生時の飛行姿勢を確認できます。圧力隔壁の破壊解析は何を意味するのか

報告書付録に、「付録1 後部圧力隔壁破壊の解析のための試験研究」の説明があります。TBSテレビ 日航機墜落 “事故の核心” 御巣鷹で描かれた3つのイラスト アメリカが突き止めた圧力隔壁の「修理ミス」

===============================================================================================================================================

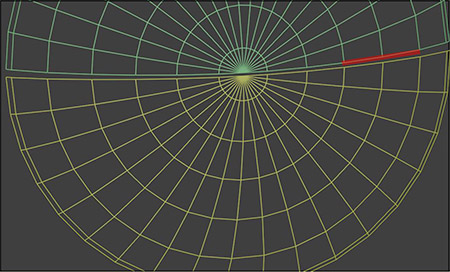

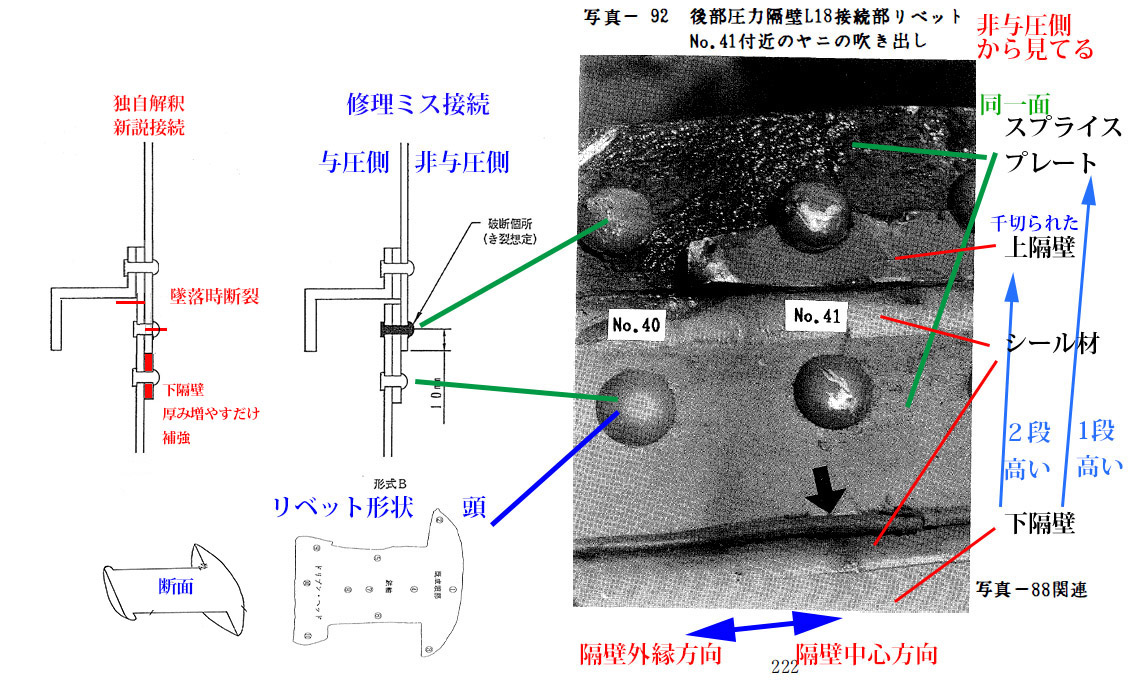

解析計算の結果として、客室差圧8.9psiが繰り返して負荷される場合のリベットNo.41の孔縁に仮定した初期貫通欠陥の亀裂進展状況を付録1の付図ー7に示す。

またリベットNo.44についても、ほぼ同様の結果が得られた。

付録1の付図ー7から次のことが推定される。

(1) 形式Bの1列リベット結合の場合には、事故機の状態にまで疲労亀裂が進展するのに要する負荷回数は、1万回強である。

===============================================================================================================================================

つまり、解析結果である赤色グラフが実際と大きく違っているということは、1万回強という推定回数もだいぶ違うということでしょう。

※参考に、左の事故調の図に合わせてべき乗の式(単位m)になるように独自に計算しますと右図がS=0.00008764587030814939 × pow(a, 0.8298299529758952)で、真ん中の図がS=0.001382050397767865 × pow(a, 1.3853170273895496)でした。(単位はm)

事故調解析 独自解析15点のグラフ 独自解析3点除外のグラフ 報告書掲載は

プログラミング言語の科学技術計算用のライブラリを使用して回帰計算で自動的に計算式のパラメータは決定してます。(Excelより使い慣れているので使っただけで、Excelでも出来ると思います。)Exclusive: Boeing investigates quality problem on undelivered 787s 圧力隔壁の修理ミスがあったという物証はあるのか? jiji.com 迫った「1メートルの修理ミス」 圧力隔壁調査の担当者―日航機墜落40年 Japan Airlines Flight 123, JA8119 くらいしか見つかりません。2025年8月8日 国土交通省大臣会見

The prescribed repair that the AOG team accomplished involved replacing and/or repairing a major portion of the aft fuselage, replacement of the tail compartment pressure relief door, and replacement of the lower half of the aft pressure bulkhead.

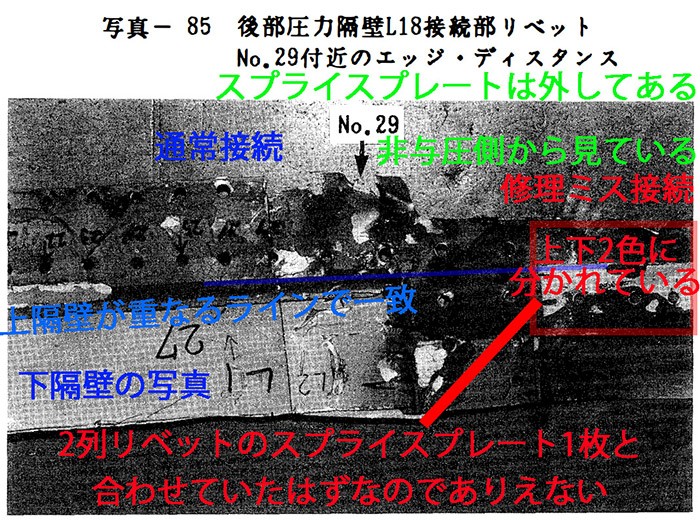

In the post-repair inspection, it was discovered that certain rows of rivets on the newly replaced lower half of the bulkhead had inadequate edge margins.

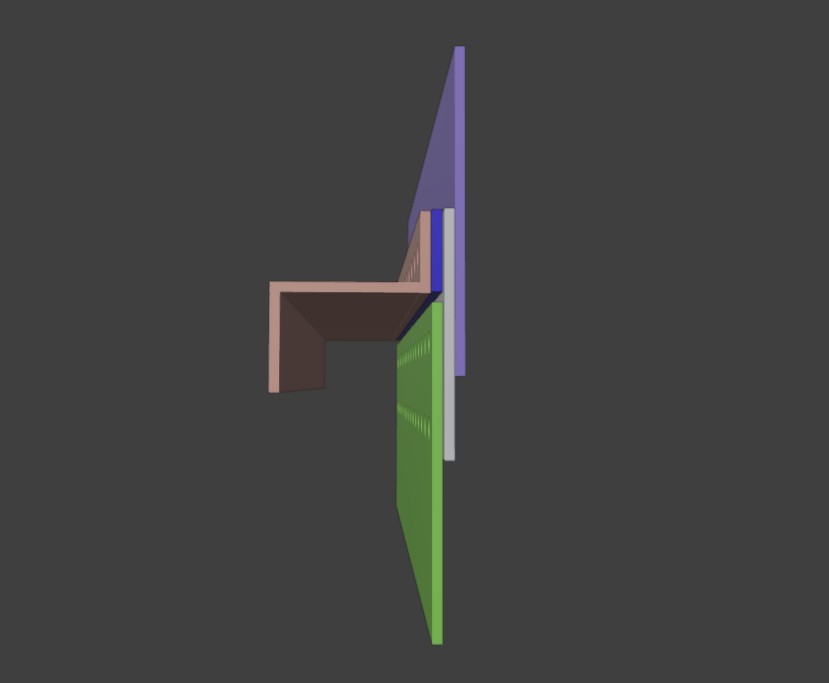

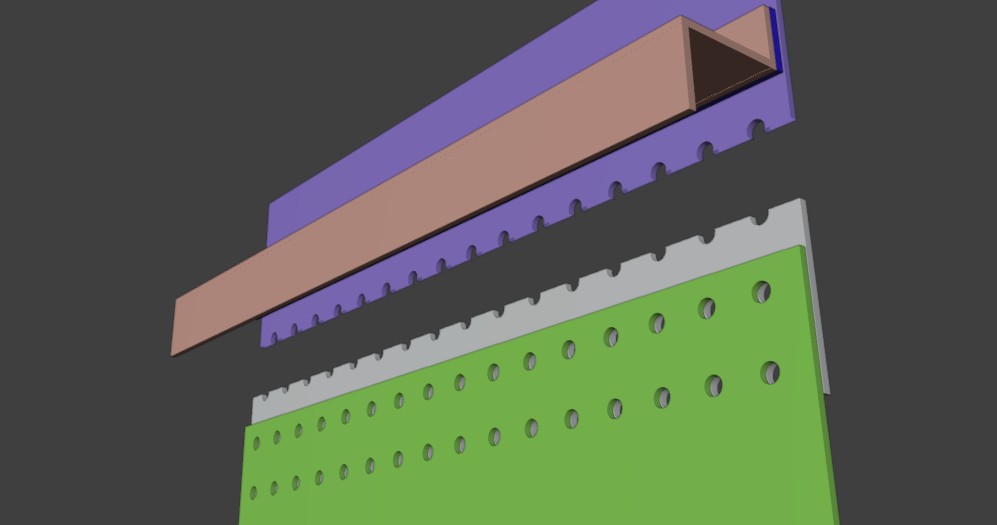

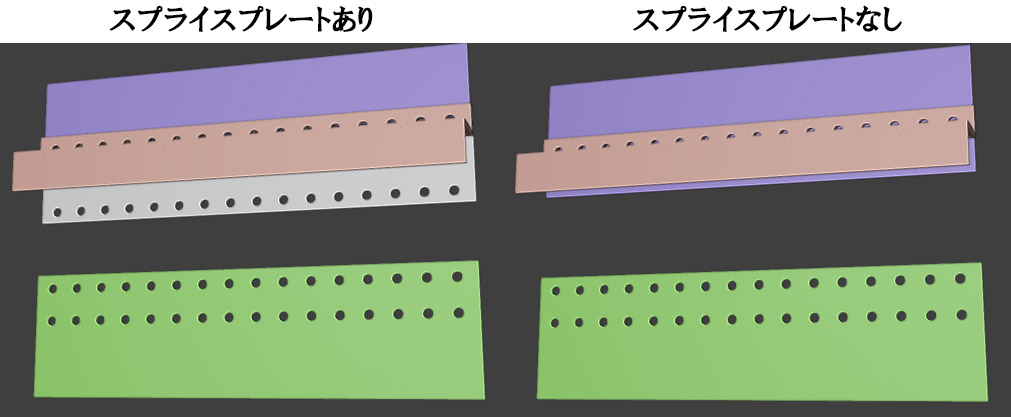

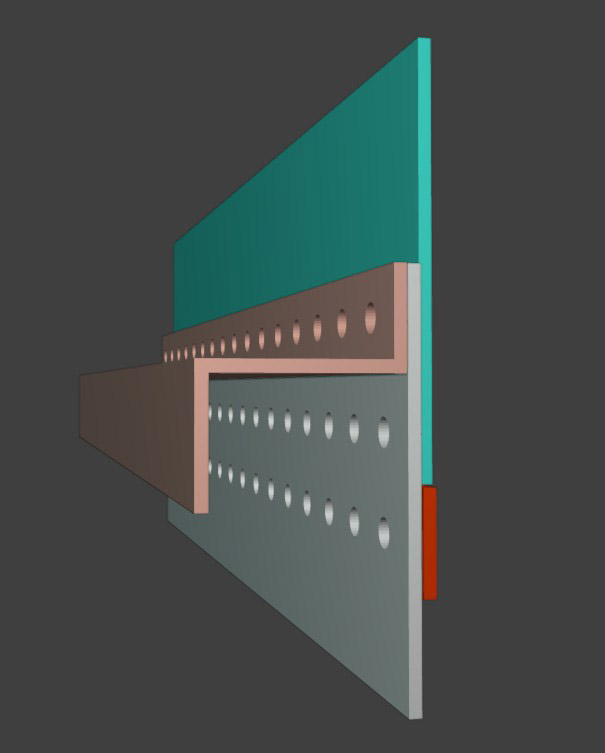

A solution for the inadequate edge margin was engineered and involved installation of a splice plate to join the upper and lower halves of the bulkhead.

This rework design called for a single splice plate to be used to provide a continuous load path between the upper and lower halves of the bulkhead.

The deviation from the approved repair resulted in a single row of rivets transferring the load to the upper affected web plate instead of the two rows specified in the repair instruction drawing.

次に、編集前の2024年1月2日の内容はこちら。これが調査可能な最古の履歴です。

The prescribed repair that the AOG team accomplished involved replacing and/or repairing a major portion of the aft fuselage, replacement of the tail compartment pressure relief door, and replacement of the lower half of the aft pressure bulkhead.

In the post-repair inspection, it was discovered that certain rows of rivets on the newly replaced lower half of the bulkhead had inadequate edge margins.

A solution for the inadequate edge margin was engineered and involved installation of a splice plate to join the upper and lower halves of the bulkhead.

This rework design called for a single splice plate to be used to provide a continuous load path between the upper and lower halves of the bulkhead.

The splice plate was difficult to install, owing to the compound curvature of the splice plate and adjoining structure.

The eventual solution, which was a departure from the installation instructions, involved cutting the splice plate into two pieces, and fitting the pieces in place individually.

This deviation from the approved repair resulted in a single row of rivets transferring the load to the upper affected web plate instead of the two rows specified in the repair instruction drawing.

と明らかに編集前のほうが文章量が多いのです。実は、2025年8月12日時点のWebページの履歴を確認しますと、2024年1月2日の該当部分に関して内容はまったく同じでした。2025年8月26日の運輸安全委員会委員長記者会見要旨 琉球新報社 2015年8月15日 日航機圧力隔壁修理の未公開写真 事故7年前に撮影

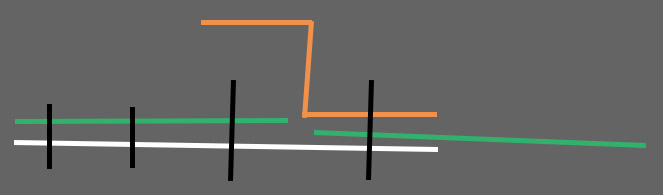

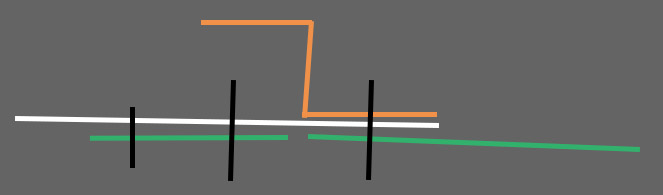

新説接続 新説、墜落時分断 新説、墜落時分断(非与圧側)

TBSテレビ 日航機墜落 “事故の核心” 御巣鷹で描かれた3つのイラスト アメリカが突き止めた圧力隔壁の「修理ミス」

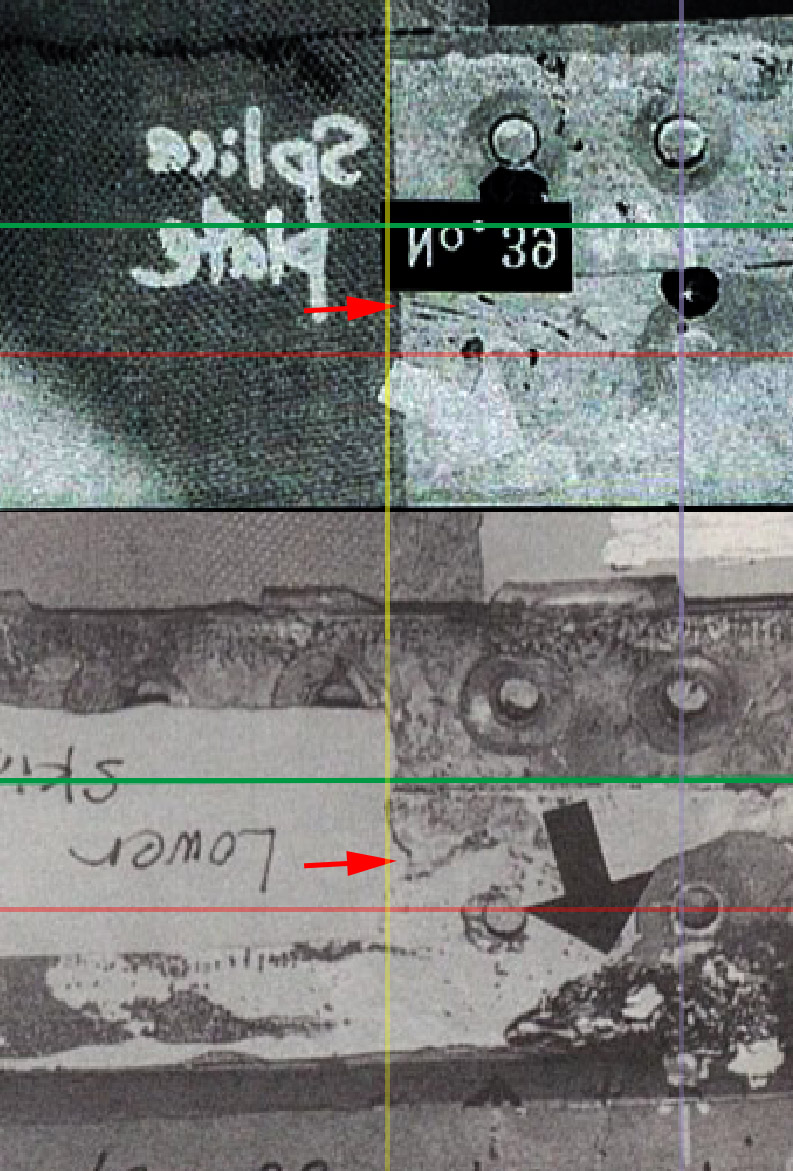

「後部圧力隔壁L18接続部のウエブ合わせ面に付着していた煙草のヤニは、リベットNo.21~78に散在していた。

No.41及びNo.50付近の下側ウエブとスプライス・プレートの間の2箇所では非与圧側へヤニが吹き出していた。

一方、R18接合部には煙草のヤニの付着は認められなかった。

これらのことから、L18接合部の修理結果がヤニの付着及び吹き出しに関与していたものと考えられるが、ウエブの合わせ面に付着していたヤニは表面からは発見できなかったものと認められる。

非与圧側へのヤニの吹き出しが前回のC整備(No.11C)の際にあったか否かについては明らかにすることはできなかった。」

合わせ面を与圧側と解釈してみますと、要するに、非与圧側へ噴き出していたのは報告書写真92,93の2か所だけで、それも目立って大きい跡ではないです。微量です。こちらで公開します。 断熱材と水平尾翼の違和感

(5) 水平尾翼は胴体から分離し、左外側昇降舵は安定板から脱落していた。安定板付根の前縁の一部は破断分離していた。

水平安定板センタ・セクションの前方及びSS165.73付近までの左前縁部が破損していた(写真一6参照)。

(6) 水平尾翼作動ジンバルは安定板から破断分離し、安定板から約80メートル離れた南方の斜面から回収された。

(7) 水平尾翼作動ジンバル落下地点から客室最後部の化粧室シーリング・パネルの破片及び同化粧室へのエントリウエイ・シーリング・パネルの破片が回収された。

水平尾翼はU字溝前方でも残骸は発見されてますが、それとはまったく別の(一本から松の500mほど右前方)場所で水平尾翼本体が発見されてます。固体伝播音が鍵

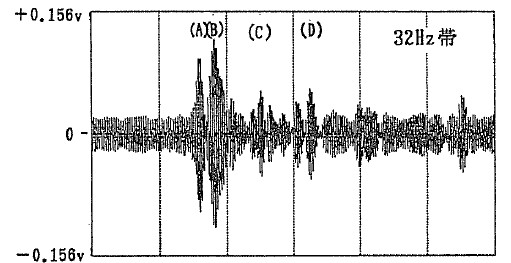

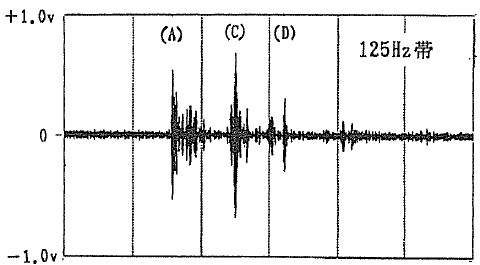

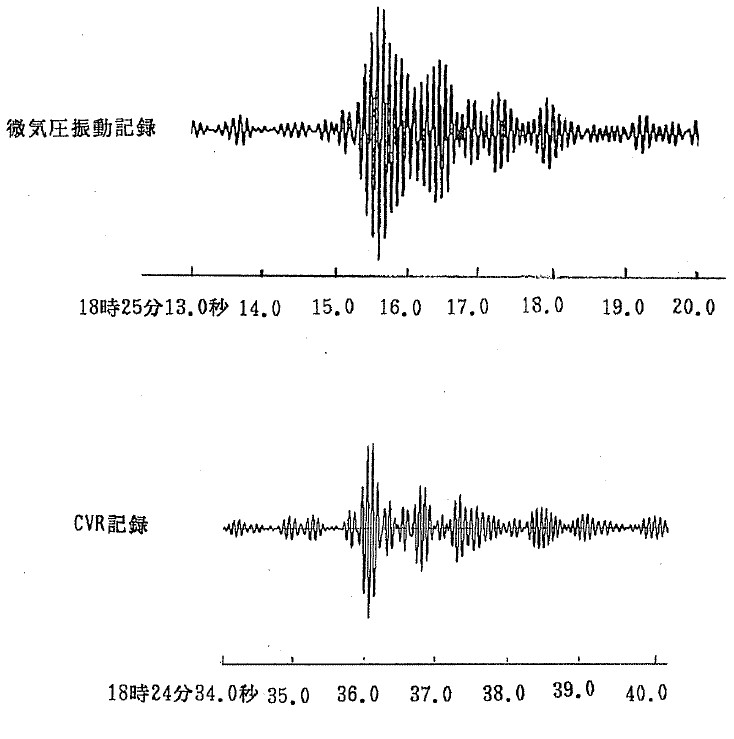

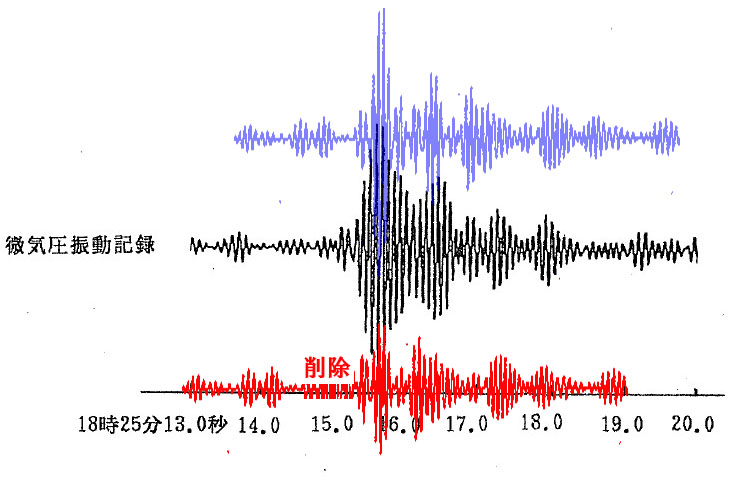

日航123便の事故調査報告書において、機体フレームを通って音が伝わる速度を考慮した計算結果というものは一つもありません。チャイナエアライン611便の事故調査報告書(中国の飛航安全調査委員会) 日航123便 爆発音空気伝播のシミュレーション Simulation of atmospheric pressure changes(独自8室シミュレーションver2) AIRCRAFT ACCIDENT REPORT Trans World Airlines Flight 800

The CVR wiring is routed from the cockpit to the tail of the airplane with numerous wires and cables

that are powered by the airplane’s 115-volt (400-Hz) electrical system, which results in the CVR recording a 400-Hz background noise.

Most airplanes’ a.c. electrical systems operate on a 400-Hz frequency; this background noise hum is a common feature on CVRs.

要するにコックピットからCVR本体へ繋がる電線に流れる電気信号自体が115ボルトの400Hzで動いているので、バックグラウンドノイズとして記録されるということです。

Tests conducted by Boeing indicated that strands of steel wool can be ignited by as little as 32 milliamps from a 25-volt 400-cycle a.c. source.

25ボルト400Hzのたった32ミリアンペアの電流でスチールウールに点火する、という実験結果ということです。

circuit breakers cannot be relied upon to prevent short circuits

「サーキットブレーカーは短絡を防ぐことができません」ということです。ボイスレコーダーの流出テープについて ボイスレコーダーの流出テープについての考察 圧力隔壁が事故原因として「ほぼ間違いない」というのが間違いであることを統計学的に証明する

圧力隔壁が事故原因として「ほぼ間違いない」というのは国土交通省運輸安全委員会が国会答弁でも説明してますが、日航123便事故調査の、ほぼ間違いないという意味の「推定される」という評価が間違いという証明

日航123便墜落事故調査「明らかにすることはできなかった」18件のすべて

「納得感のある開かれた事故調査」と称賛寄稿した作家がなぜ気化ガス爆発という仮説Xを出していたのか?

運輸安全委員会のWebページに次の記載があります。あとがき

Youtube動画非掲載の内容がWebページにはありますし、逆もありますので、どちらもご覧いただけると分かりやすいかと思います。第一次中間報告でのCVR書き起こし 1985年8月27日 事故調査委員会 第一次中間報告でのCVR書き起こし Indexへ戻る 「日航123便考察関連での皆様のご意見」を別タブで表示する